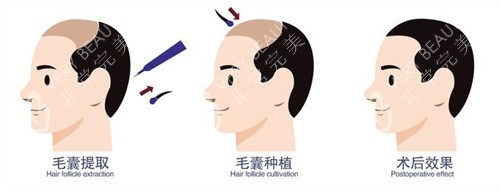

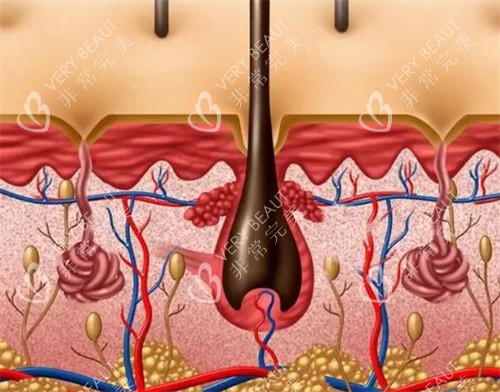

胡须毛囊与头皮毛囊在结构上存在显著差异。医学研究显示,胡须毛乳头的体积是头皮毛囊的5-6倍,导致胡须发干更粗壮、支撑力更强。

这种特性使其在男性发际线重建中具备独特优势——粗硬的毛发可增强发际线边缘的立体感,尤其适合填补因雄激素性脱发导致的M型发际线凹陷。

然而,女性脱发多表现为弥散性稀疏,对毛发自然度的要求更高。若将粗硬的胡须移植至女性头顶,可能因毛发质地不匹配而显得突兀。此外,胡须毛囊的生长周期与头皮毛囊不同,术后脱落期管理需更精细。

临床应用场景:

在植发机构中,胡须毛囊通常作为后枕部毛囊的补充资源。当男性脱发面积较大,后枕部供体不足时,浓密的络腮胡可提供约500-800个毛囊单位。某医院植发中心曾完成一例典型病例:患者头顶脱发症状重,后枕部仅能提取2000个毛囊,医师团队通过“超精细FUE技术”从其络腮胡提取3713根毛囊,经7小时手术成功重建发际线。术后9个月复查显示,移植的胡须毛囊存活率达92%,发际线边缘毛发密度提升40%。

技术关键点:

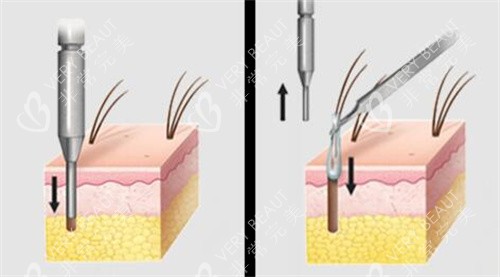

1.单株提取:采用直径0.6-0.8mm的环钻逐个提取胡须毛囊,避免传统疤痕;

2.方向模拟:利用360度旋转种植笔,精细调整毛囊植入角度,使胡须与原生头发生长方向一致;

3.密度控制:在发际线边缘区域,每平方厘米种植40-50个毛囊,中间区域逐渐过渡至30个/cm²,避免“假发套”感。

女性慎用:美学与生理的双重限制

女性植发对美学成效的要求近乎严苛。某机构统计显示,女性植发手术中,87%涉及发际线调整或眉毛加密,需毛发与原生部位理想融合。而胡须毛囊的粗硬特性与此需求相悖:

-质地冲突:女性原生头发直径约60-80微米,胡须直径可达100微米以上,移植后易形成“毛茬感”;

-激素影响:胡须毛囊对雄激素更敏感,术后可能因激素波动出现异常生长;

-疤痕风险:女性面部皮肤较薄,胡须提取后可能色素沉着,影响美观。

某女性患者曾尝试用胡须修复发际线,术后3个月出现移植区毛发卷曲、与原生发分层的现象,通过激光脱毛去除胡须毛囊,重新进行头皮毛囊移植。

胡须毛囊为男性发际线重建提供了新思路,其粗硬特性在特定场景下可转化为优势。然而,植发技术的核心始终是“以更小创伤实现较佳美学成效”。

无论是选择胡须还是头皮毛囊,均需在专科医生指导下,结合自身脱发类型、供体资源及美学需求制定方案。随着微针植发、AI毛囊匹配等完善技术的普及,未来植发领域将更重视“精细化”与“个性化”,为患者提供更健康、有效的解决方案。