M型发际线是雄激素性脱发的典型表现,其特征为额角两侧头发逐渐稀疏,形成明显的“M”形轮廓。这种脱发不仅影响面部比例,还可能带来心理压力。随着毛发移植技术的进步,M型发际线的修复已从单一治疗转向美学与功能并重的方向。

本文将结合医学研究与临床经验,解析M型发际线的补救策略,并揭示如何通过科学设计避免“假发感”。

一、M型发际线的补救路径:从非手术到手术的全周期管理

1:早期干预:药物与养护的协同作用

对于处于脱发初期的患者,外用药物是优选方案。米诺地尔溶液可扩张头皮血管,促进毛囊营养供给;酮康唑洗剂能调节头皮菌群,减少炎症对毛囊的损伤。临床数据显示,持续使用6个月以上,约60%的患者可观察到发量增加。同时,配合低能量激光疗法(LLLT)可进一步提升成效,其通过特定波长促活毛囊,改善毛囊微环境。

2:中期修复:毛发移植的技术革新

当脱发区域稳定且药物成效有限时,自体毛发移植成为核心解决方案。该技术通过提取后枕部“长寿毛囊”,将其移植至额角区域。由于后枕部毛囊对雄激素不敏感,移植后可持续生长,成效持久。目前,微针植发技术凭借其高精度(种植笔直径0.6-0.8mm)和高存活率(达93%以上),已成为主流选择。

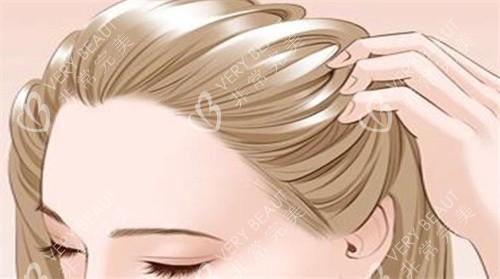

3:长期维护:原生发与移植发的双重管理

术后护理需兼顾移植区与原生发。移植区需避免外力刺激,保持创面清洁;原生发则需通过非那雄胺(男性)或螺内酯(女性)控制激素水平,延缓退化。此外,定期进行头皮深层清洁与营养导入,可维持毛囊活性,预防“断层式”脱发。

二、M型发际线移植的核心:自然过渡区的设计原则

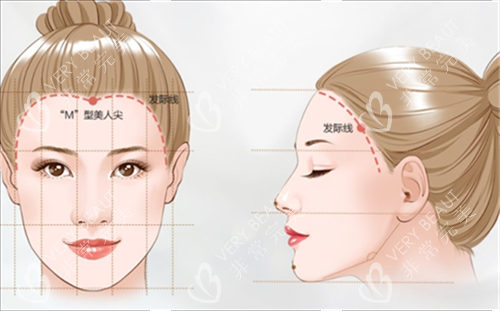

1:美学比例:四庭五眼与发际线形态的融合

正规医师会根据患者的面部特征(如额头宽度、眉眼间距)设计发际线形状。例如,圆形发际线适合长脸型,而波浪形发际线则能柔化方脸轮廓。设计时需遵循“三庭五眼”原则,确保发际线高度与眉毛、鼻底形成协调比例。

2:密度分区:从稀疏到浓密的渐进过渡

自然发际线的密度并非均匀分布。出色的设计会采用“三区四层分区法”:前额区密度为40-50毛囊/cm²,颞角区逐渐增加至60毛囊/cm²,过渡区则通过单根与双根毛囊交错种植,模拟原生发的生长模式。这种分层设计可使发际线与原生发无缝衔接,避免“密度断层”。

3:毛发方向:模拟原生发的生长轨迹

毛囊的植入角度直接影响术后成效。前额区毛囊应呈15-20°向前倾斜,颞角区则向两侧展开,形成自然的“发流”。若角度偏差超过10°,可能导致毛发杂乱生长,破坏整体协调性。

三、警惕3种错误设计:如何规避“假发感”?

1:错误1:边缘密度过高,缺乏呼吸感

部分患者为追求浓密成效,要求在发际线边缘种植高密度毛囊。然而,原生发边缘通常较细软,密度仅为中心区的60%。若移植区密度过高,会形成“密不透风”的假象。专科医师会通过单根毛囊的不规则分布,打造“绒毛感”,增强自然度。

2:错误2:毛囊弯曲度失控,毛发僵硬

植发过程中,若毛囊受到器械挤压或打孔深度不准,可能导致毛干弯曲,形成“钢丝球”状外观。完善技术通过显微分离与精细打孔,可更大限度保护毛囊完整性。术后配合头皮按摩与激光护理,能进一步软化毛发,提升柔顺度。

3:错误3:忽视面部轮廓,发际线生硬

模板化设计是“假发感”的另一诱因。例如,将圆形发际线强加于方脸患者,会加剧面部棱角感。显要医师会结合患者的面部动态特征(如微笑时的肌肉运动),调整发际线弧度,确保其在各种表情下均显自然。

M型发际线的补救需兼顾功能修复与美学重塑。从药物干预到毛发移植,从密度分区到毛发方向,每一步都需以科学为依据,以自然为导向。

若您正面临此类困扰,建议问诊正规医师,通过毛囊检测与面部分析,制定个性化方案。记住,真正的“理想”发际线,是技术与艺术的结合,是理性与感性的平衡。