我从小就是“太平公主”,穿宽松T恤像套麻袋,泳池边永远裹着浴巾。闺蜜总调侃我“省布料”,可这种玩笑像针扎一样。试过按摩、食疗,甚至偷偷买过丰胸膏,钱花了不少,胸却纹丝不动。28岁生日那天,我对着镜子哭了——凭什么我要为身体缺陷自卑半辈子?

初识项昌峰医生

决定手术是在小红书刷到项昌峰医生的术例。他任职于上海某医院整形科,履历表上写着“20年胸部整形经验”“赴美进修个性化假体设计”,但真正打动我的是患者评价:“他会蹲下来听你说话”“方案不推销贵,只选合适的”。

抱着试试看的心态预约面诊。推开门瞬间,项医生没穿白大褂,而是浅蓝衬衫配金丝眼镜,像大学医师。面诊沟通的是:“说说你的困扰吧,任何细节都可以。”我结结巴巴讲完,他突然问:“你期待穿哪种礼服?深V还是抹胸?”——原来他在用场景化沟通挖掘真实需求!

颠覆认知的面诊:科学数据+美学设计

项医生没急着推荐手术,反而带我做了三项检测:

1.皮下组织测量仪:精细计算皮肤弹性,判断适合圆形还是水滴形假体;

2.3D影像模拟:输入身高、肩宽数据后,屏幕生成三种罩杯结果,B杯自然、C杯性感、D杯夸张,他指着C杯说:“你骨架小,C杯能拉长腰线比例”;

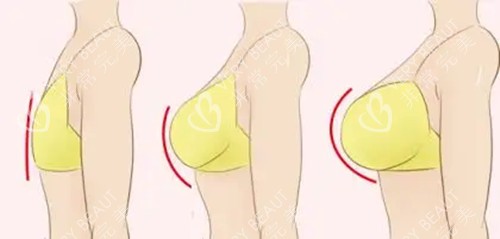

3.假体触感体验台:从柔软到坚挺的样品一字排开,他教我按压对比,“选假体就像挑枕头,触感比视觉更重要”。

震撼的是他的“动态美学”理念:“躺下时假体不能像两座山,走动时要有自然波动。我会把假体放在胸大肌后间隙,手感和真胸误差小于10%。”听到这里,我当场签了手术同意书——这种把医学严谨和艺术审美融合的医生,值得托付。

手术日实录:原来全程可以这么轻松

进手术室前,项医生用马克笔在我胸前画了十几条线。“这是定位线,确保左右对称到毫米级。”麻醉师推药时,他开玩笑:“等你醒了,人生会多两个‘闺蜜’。”

醒来后初反应是胀痛,但护士马上递来镇痛泵:“项医生特意调低了麻醉剂量,让你早点下床活动防血栓。”住院三天,他每天查房两次,有次凌晨1点还来查看引流管:“别担心,我值班室就在隔壁。”

项昌峰医生常说:“整形是医学,更是心理学。”这次手术不仅重塑了我的曲线,更让我懂得与身体和解——感谢那个鼓起勇气面诊的自己,也感谢用可靠照亮患者人生的医者。