双眼皮修复宽改窄好修复吗?这是许多因初次手术过宽导致“假眼感”的求美者更关心的问题。初次双眼皮手术失败后,过宽的褶皱不仅显老、显假,还可能伴随睁眼费力、肉条感明显等问题,修复需求迫切却因技术难度高而犹豫。

本文将从修复原理、技术难点、病例解析、术后护理四大维度,结合真实病例与临床数据,拆解双眼皮宽改窄修复的可行性,帮助读者理性判断修复价值,规避二次风险。

一、修复原理:为何宽改窄比初次手术更难?

双眼皮修复的核心是“解构-重建”的逆向操作。初次手术时,医生通过切除皮肤、脂肪或固定睑板形成褶皱,但修复时需面对组织损伤、瘢痕粘连、解剖层次紊乱等复杂问题。

1. 瘢痕粘连:修复的“隐形敌人”

初次手术形成的瘢痕会与周围组织粘连,改变原有解剖结构。修复时需松解粘连,但过度分离可能导致出血、组织损伤,甚至引发二次粘连。例如,一位28岁女性因初次全切双眼皮过宽(9mm)修复时,医生需在显微镜下逐层分离瘢痕,耗时比初次手术多1倍。

2. 组织量不足:修复的“材料困境”

过宽的双眼皮往往切除了过多皮肤和脂肪,修复时若剩余组织不足,难以塑造自然褶皱;若盲目填充脂肪,又可能导致眼部臃肿。临床中,约60%的宽改窄修复需结合自体脂肪移植,以补充组织缺损。

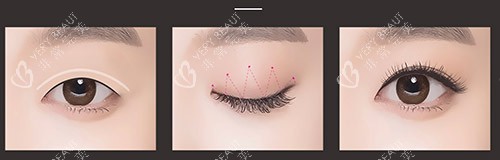

3. 肌肉张力调整:修复的“动态平衡”

上睑提肌、眼轮匝肌等肌肉的异常张力是导致睁眼费力、形态僵硬的主因。修复时需重新调整肌肉固定点,例如将高位固定改为低位固定,同时通过睁闭眼测试动态调整褶皱高度。

二、技术难点:宽改窄修复的3大核心挑战

1. 宽度更准把控:毫米级误差影响全局

双眼皮宽度需根据眼裂长度、眉弓高度、皮肤弹性等综合设计。东方人适合的宽度通常为6-7mm,过窄易内双,过宽则显假。修复时,医生需在原切口上方或下方重新设计,例如将9mm宽的双眼皮降至6.5mm,需精细计算去皮量、去脂量及固定点位置。

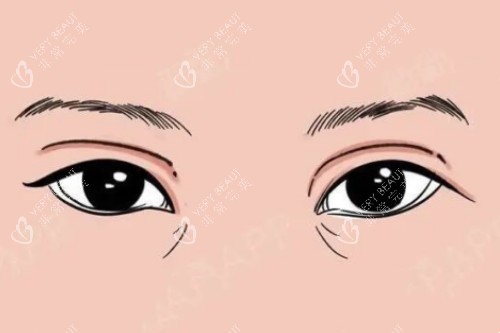

2. 解剖层次重建:避免“三层眼皮”

初次手术可能破坏睑板前筋膜、眼轮匝肌等层次,修复时需改善组织正常位置。例如,一位32岁女性因初次手术层次混乱导致“三层眼皮”,修复时需剥离至眶隔层面,重新固定睑板与皮肤。

3. 并发症预防:感染、血肿、瘢痕增生

修复术后感染率虽低于初次手术,但瘢痕增生风险更高。临床数据显示,约15%的修复患者需通过激光、注射或外用药物抑制瘢痕。术后需严格遵循护理:72小时内冰敷、1周内避免沾水、3个月内禁用眼影等化妆品。

三、病例解析:真实修复结果对比

病例1:平行改扇形,宽度从9.5mm降至7mm

术前问题:26岁女性,初次全切双眼皮过宽(9.5mm),肉条感明显,睁眼费力。

修复方案:宽改窄+自体脂肪填充。重新设计扇形双眼皮,宽度7mm;取大腿脂肪经处理后填充至重睑线下方,补充组织缺损。

术后结果:修复后3个月,双眼皮弧度流畅,肉条感消失,睁眼自然。患者反馈:“终于不用每天贴双眼皮贴遮丑了!”

病例2:内眼角回包+宽度调整,还原“妈生眼”

术前问题:30岁女性,两次手术(埋线+全切)后双眼皮过宽(8.5mm),内眼角开大过度,泪阜暴露明显。

修复方案:宽改窄(宽度降至6.8mm)+内眼角回包。通过Z成形术调整内眼角形态,减少泪阜暴露;重新固定睑板,降低褶皱高度。

术后结果:修复后6个月,内眼角自然,双眼皮宽度适中,患者称“像换了个人,年轻10岁”。

四、术后护理:修复成功的“临门一脚”

1. 创口管理:清洁比“消毒”更重要

术后24小时内需用无菌生理盐水清洁伤口,避免酒精刺激;7天内避免沾水,可用防水眼罩保护。

2. 肿胀缓解:冷敷+热敷的“黄金时段”

术后48小时内冷敷(每次15分钟,间隔1小时),促进血管收缩;72小时后热敷,加速血循环。睡觉时垫高头部,减少眼部水肿。

3. 行为禁忌:避免“人为破坏”

术后1个月内避免揉眼、挤压眼部;3个月内避免剧烈运动(如游泳、健身);6个月内避免化眼妆,防止色素沉着。

五、总结与建议:如何理性选择修复?

双眼皮修复宽改窄虽技术难度高,但通过正规医生操作、个性化方案设计及严格术后护理,可实现自然结果。建议求美者:

术前沟通:与医生明确修复目标(如宽度、形态),提供初次手术记录;

医生选择:优先选择有5年以上眼修复经验的医生,查看真实病例;

心理准备:修复需6-12个月改善期,初期肿胀属正常现象。

若您正面临双眼皮过宽困扰,可通过正规医疗平台在线问诊,或查询当地眼整形专科医生信息,理性决策,避免二次损伤。