我是小夏,28年来左耳只有花生米大小的肉赘,每次扎马尾都要把头发死死压在耳侧。直到今年春天在上海海华做了外耳再造,我才敢对着镜子把碎发别到耳后——镜子里的耳朵有轮廓、有纹路,和右耳几乎一模一样。

术前:2年了解,选对医院比“显要”更重要

从26岁开始,我跑了5家医院了解外耳再造。有的说“得取3根肋软骨,留10cm疤痕”,有的推荐进口材料但价格高到20万。直到闺蜜推给我她表弟的术例——在海华做完外耳再造3个月,耳朵软硬度和真耳差不多,疤痕藏在耳后几乎看不见。

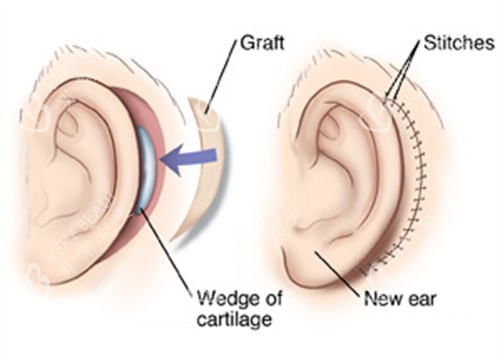

面诊那天,安洪宾医生拿3D建模给我看:“你的情况适合3D生物材料支架,不用取肋软骨,小切口隐蔽在耳后发际线,修养后头发一盖完全看不出。”他翻出电脑里的术后对比图,有个和我同龄的姑娘,术前耳朵只剩残端,术后3个月耳朵立体得像天生的。

更让我安心的是张群医生的“碎碎念”:“术后前3天耳朵会肿,别碰水别压着睡;第7天拆线,1个月内别戴耳机……”把注意事项写在便签上塞给我,像家长叮嘱孩子。

术中:紧张到发抖,医生一句“有我在”定了神

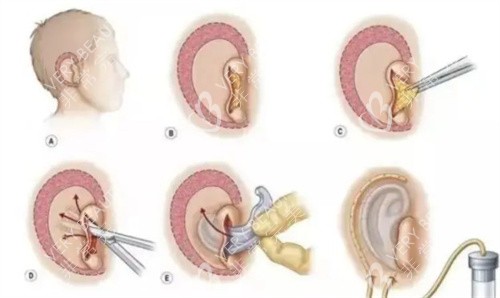

手术当天早上8点进手术室,消毒时耳朵凉飕飕的,心跳快得像打鼓。安医生一边调整支架位置,一边和我聊天:“你看屏幕里的模型,现在正在雕刻耳轮弧度,等会就能看到雏形了。”原来手术室墙上有屏幕,能实时看到医生操作的3D投影。

局部麻醉下我全程清醒,能感觉到医生在耳后做小切口,动作轻得像绣花。“支架贴合度95%,没问题。”听到这句话,我悬着的心终于落了地——从取模到手术,他们用了2周调整支架弧度,就为了和健侧耳99%对称。

术后:3个月修养,我终于有了“会呼吸”的耳朵

术后***天,耳朵裹着纱布像戴了棉花帽,有点胀但不疼。护士每天来换药,用生理盐水轻轻擦拭切口,“保持干燥,别用手摸,修养会更快。”第7天拆线,纱布揭开的瞬间,镜子里的耳朵还有点肿,但轮廓已经清晰得让我红了眼。

1个月时,耳朵消肿了大半,摸起来软乎乎的,和真耳温度差不多。张医生说:“生物材料支架会慢慢和自身组织长在一起,3个月后就能正常压着睡了。”现在术后3个月,我试着戴耳环、侧着睡,耳朵完全没异物感,朋友说“不仔细看根本分不清哪边是再造的”。

较惊喜的是听力——术前左耳几乎听不清声音,术后装了骨桥装置,现在能听到手机震动、朋友轻声说话。安医生说这是“功能+美学双修复”,我才明白外耳再造不只是“好看”,更是“好用”。

写在然后:外耳再造不是“整容”,是“重生”

这28年,我因为耳朵自卑过、躲在人群里不敢抬头过。但现在我想告诉和我一样的姑娘:外耳再造不是“手术”,是给残缺的自己一个重新拥抱国内外的机会。选对医院和医生,真的能让“不较好”变成“刚刚好”。

想了解外耳再造的具体方案、海华医生的更多术例?点击页面下方了解按钮,就能获取一对一解答~