近年来,随着医美技术的普及与审美观念的迭代,鼻整形已成为东方地区比较受关注的面部塑形项目之一。中韩两国作为医美技术发展的新阵地,常被消费者拿来比较。韩国做鼻子是否真的比国内更出色?

结合近10年两国鼻修复数据与行业动态,从技术特色、审美趋势、术后改善三个维度展开客观分析,答案或许比想象中更复杂。

一、技术路径:精细化与多元化的博弈

韩国:以“全鼻综合塑形”为核心,强调鼻背、鼻尖、鼻翼的联动调整。其技术优势体现在两方面:一是材料应用的精细化,例如自体软骨(肋软骨、耳软骨)的雕刻精度可达0.1毫米,配合3D打印技术实现假体与骨骼的精细贴合;二是小创口技术的普及,通过鼻腔内小切口完成手术,术后3天即可消肿,疤痕隐蔽性高。但韩国鼻修复数据也暴露了局限性——2020年韩国鼻修复实例中,32%源于早期硅胶假体移位或透光问题,反映出材料迭代速度滞后于技术精细度。

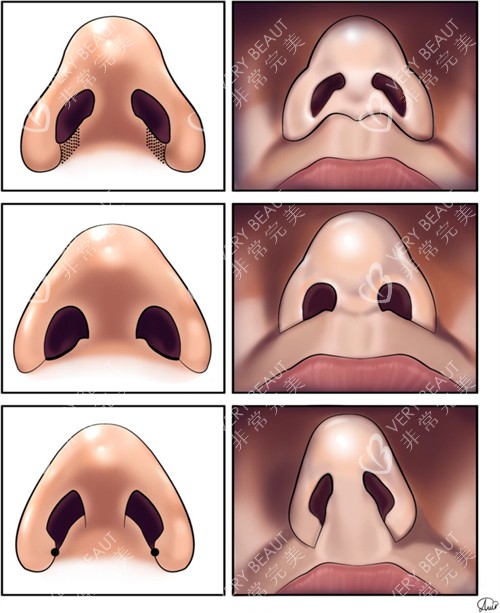

国内:技术路径更重视“功能与美学的平衡”。例如,针对鼻尖上旋、鼻孔外露等问题,国内医师开发了“鼻翼缘退缩矫正术”,通过移植耳软骨或真皮瓣重建鼻尖支撑结构,术后鼻孔形态自然度提升40%。此外,国内在鼻修复领域展现出更强的适应性,2023年国内鼻修复实例中,针对“网红鼻”过度夸张的修复占比达58%,通过自体脂肪填充或肋软骨重塑,实现了从“人工感”到“原生感”的转变。

二、审美趋势:自然主义与个性化需求的碰撞

韩国:审美风格长期受“三庭五眼”传统美学影响,但近年来逐渐向“个性化”转型。2025年韩国鼻整形流行趋势显示,35%的消费者要求保留鼻部原生特征(如轻微驼峰、鼻尖圆润),仅通过微调增强面部立体感。这种转变推动了“妈生款”鼻整形的普及,其核心是通过自体软骨模拟天然鼻部结构,使术后结果与原生骨骼无缝衔接。

国内:审美迭代速度更快,且更贴近本土文化。例如,针对东方人鼻基底凹陷的普遍问题,国内医师提出了“鼻基底填充+鼻尖塑形”的联合方案,通过注射玻尿酸或植入假体提升鼻基底高度,同时用肋软骨打造鼻尖表现点,使面部轮廓更符合“四高三低”的东方美学标准。2024年国内鼻整形消费者调研显示,62%的人希望术后结果“自然到难以察觉整容痕迹”,这一需求直接推动了3D面部扫描预演技术的普及。

三、术后改善:效率与可靠性的双重考验

韩国:术后护理体系以“有效”著称。例如,部分机构推出“鼻部护理年卡”,包含射频紧肤、疤痕修复等项目,将术后改善期从传统3个月缩短至6周。但韩国鼻修复数据也揭示了风险——2021年韩国消费者院报告显示,因术后护理不当导致的感染率达2.1%,高于平均水平1.5%,主要与早期过度追求“快速改善”有关。

国内:更强调“可靠优先”的改善理念。例如,国内医院普遍采用“分阶段护理方案”:术后1周内严格限制活动,避免假体移位;术后1个月通过光电治疗促进软组织愈合;术后3个月进行结果评估与微调。这种谨慎态度使国内鼻整形术后并发症发生率控制在1.2%以下,但改善周期较长(平均2-3个月)。

中韩鼻整形技术的差异,本质是文化审美与医疗体系的碰撞。韩国在精细化操作与小创口技术上仍有靠前优势,适合追求“有效塑美”的消费者;国内在个性化方案与健康管控上更胜一筹,尤其适合需要复杂修复或重视长期结果的群体。

无论选择何处,术前与正规医生的深度沟通、对手术风险的充分认知,才是实现理想结果的关键。