“鼻子做了9次还能修复吗?”这是许多深陷鼻整形困境者的绝望发问。答案并非简单的“能”或“不能”,而取决于三个核心要素:疤痕是否稳定、鼻部组织余量是否充足、个人体质是否健康。次数只是表象,真正决定修复可行性的,是这些隐藏在表象之下的关键条件。

一、9次手术后,修复的“生死线”是什么?

疤痕状态:决定手术操作空间

多次手术的鼻子,内部往往布满致密疤痕。若疤痕仍处于活跃增生期(表现为红肿、硬结),强行修复会加重组织粘连,甚至导致畸形。需等待疤痕软化稳定,通常需间隔半年至一年,让鼻部“喘息”复原。反之,若疤痕已稳定且未重度挛缩(如无鼻尖上缩、鼻孔不对称),修复才可能推进。

组织余量:鼻子的“原材料”还剩多少?

每修复一次,鼻部皮肤、软骨和血管网就损耗一分。9次手术后,皮肤可能薄如纸张,软骨支撑结构缺损,血运循环脆弱。医生需评估:

皮肤弹性:能否承受新假体的张力?

软骨储备:鼻中隔若已取尽,需用肋软骨重建;

血运功能:若局部发紫、易感染,则修复风险剧增。

体质健康:修复的“地基”是否牢固?

慢性疾病(如糖尿病、免疫缺陷)、疤痕体质或长期吸烟者,伤口愈合能力差,术后易感染或假体排异。这类人群即使鼻部条件尚可,医生也可能拒绝手术。

二、9次修复的可行性:挑战与希望并存

技术上可行,但如履薄冰

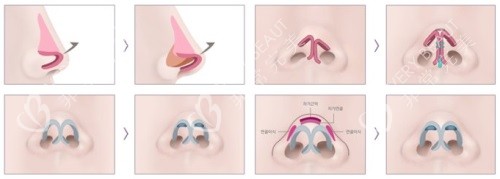

临床中,9次鼻修复的成功术例确实存在,但操作难度远超初鼻手术。医生需像“考古学家”般精细剥离疤痕,用自体肋软骨搭建鼻头支架(避免假体穿破),并重建血运通道。一位经验充足的专科医生坦言:“这类手术不是雕塑,而是废墟上重建城市。”

修复结果:从“复原正常”到“改善问题”

多次损伤的鼻子很难“焕然一新”,目标应调整为:解决功能障碍(如呼吸不畅)、修复明显畸形(如鼻梁歪斜、假体外露),再考虑美观优化。例如:

假体透光者需更换材料并深植至骨膜层;

挛缩鼻头需用肋软骨延长鼻小柱。

三、若想一搏,如何安心闯关?

等待时机:给鼻子“休养生息”期

术后3个月内组织水肿重度,6个月后疤痕进入稳定期。9次手术后,建议至少间隔1年再评估修复可能,避免“越修越脆”。

选择医生:经验重于头衔

考察专长:主攻鼻修复的医生,而非多面型整形医生;

实例验证:要求查看高难度修复实例(注意匿名合规性);

方案严谨:拒绝“确保较好”的约定,方案需包含疤痕处理、血运保护等细节。

材料选择:自体组织优先

假体易加剧疤痕包膜挛缩,推荐采用:

肋软骨:量足且支撑力强,适合重建鼻梁和鼻尖;

耳软骨+筋膜:修复鼻头柔韧度。

四、理性决策:有些情况,放弃修复才是明智

若评估发现以下情况,医生多会劝退:

鼻尖皮肤已穿孔或发黑:提示血运濒临崩溃;

全身性疾病未控制:如重度贫血或免疫疾病;

心理预期不切实际:要求“复原如初”或“毫无瑕疵”。

结语:9次不是终点,但每一步需如临深渊

鼻修复的核心逻辑,早已跳出了“次数陷阱”。一位专长修复的医生总结:“我见过3次手术就毁掉的鼻子,也救回过10次后仍有条件的实例——关键在患者是否愿意停下来,等组织改善、挑对医生、调整目标。”若你正站在第9次手术的十字路口,请记住:疤痕的沉默、组织的余力、身体的应答,比任何约定都更值得倾听。