小薇做完假体隆胸半年,起初结果很满意,但近来她发现乳房越来越硬,偶尔还有针扎似的疼。一次洗澡时,她对着镜子仔细看,两侧乳房竟不对称了,右边明显比左边高,摸起来像石头。她慌了:这是手术失败了吗?

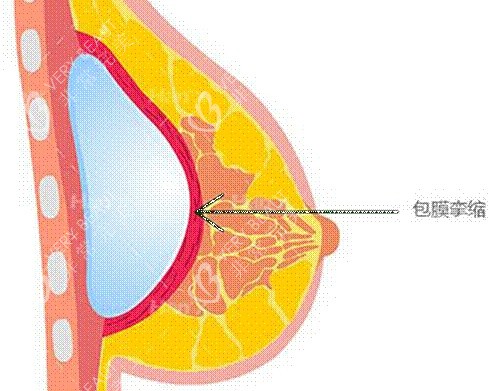

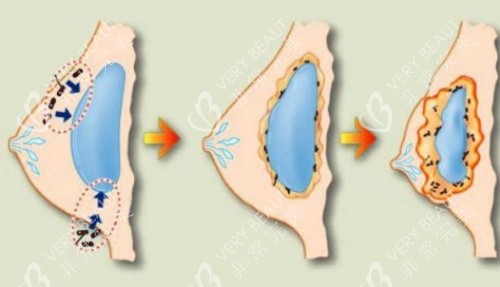

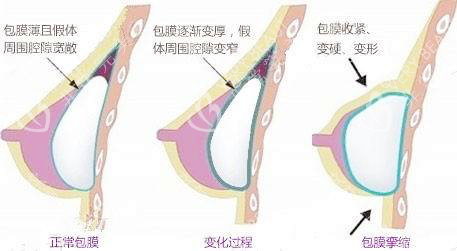

其实,小薇遇到的可能是包膜挛缩——假体隆胸后一种常见的并发症。简单说,人体对植入的假体会产生“隔离反应”,在假体表面形成一层包膜。正常情况下,这层膜薄而柔软,但若它异常增厚、收缩,就会像渔网一样勒紧假体,导致乳房硬化变形。

包膜挛缩的四个典型症状:从轻微变硬到重度畸形

初期信号别忽视

包膜挛缩并非突然发生。早期可能只是乳房轻微发紧,手感略硬,尤其躺下时更明显。部分人会有间歇性刺痛,尤其在运动或按压乳房时。此时包膜处于增生初期,及时干预可能避免恶化。

中后期进展很直观

若未及时处理,症状会逐步升级:

硬度加剧:乳房从“略硬”发展为“石块感”,失去自然弹性,平躺时也僵硬挺立;

轮廓外露:假体边缘被紧缩的包膜压迫变形,肉眼可见假体轮廓,甚至呈球形或波浪状;

疼痛持续:从偶尔刺痛变成持续性胀痛,影响日常活动如抱孩子、穿内衣;

形态失控:乳房不对称、上移或扭曲,乳头可能因牵拉而感觉麻木或过度敏感。

医生如何分级?

临床常用Baker分级判断症状程度:

Ⅰ级:乳房柔软自然,无症状;

Ⅱ级:轻度变硬,可摸到假体但外观正常;

Ⅲ级:明显变硬+假体轮廓可见;

Ⅳ级:极度坚硬、疼痛、重度变形。

Ⅲ级和Ⅳ级通常需手术修复。

为什么有些人反复中招?三大高风险因素

体质敏感人群:免疫系统“反应过度”

有些人对异物格外敏感。假体植入后,其免疫系统会持续攻击假体,导致包膜不断增厚。这类体质常有特征:

既往有瘢痕增生史(如剖腹产后疤痕凸起);

属于过敏体质(湿疹、荨麻疹反复发作)。

实例中李女士7年内4次隆胸均发生挛缩,医生推测与其强异物反应体质直接相关。

术后护理不当者:埋下感染隐患

护理疏漏易引发炎症,刺激包膜挛缩:

血肿未及时处理:术后出血积压成血肿,成为细菌温床;

过早剧烈活动:如健身、提重物,导致假体摩擦组织;

忽视伤口清洁:未按医嘱消毒,引发隐性感染。

手术操作相关因素

假体选择不当:光面假体比毛面假体挛缩风险更高(毛面结构可打乱包膜纤维走向);

植入位置偏差:置于乳腺后间隙比胸大肌后间隙风险高2倍(肌肉缓冲了免疫反应);

手术环境不达标:非正规机构无菌操作疏漏,或手套滑石粉污染假体。

关键提醒:预防胜于修复,三类人尤其要当心

包膜挛缩虽无法100分预防,但三类人群需格外重视:

计划隆胸的敏感体质者:术前务必告知医生自身瘢痕或过敏史,评估风险;

术后改善期人群:严格遵循护理指令,如佩戴束乳带、避免挤压、定期按摩(若医生建议);

有血肿或感染史者:一旦发现乳房红肿热痛,立即就医,切勿自行服药。

若已出现明显硬化(BakerⅢ级以上),通常需手术干预:切除包膜、更换假体,或考虑自体脂肪移植替代。

包膜挛缩像一道“隐形枷锁”,用硬化、变形、疼痛发出警报。摸到乳房变硬别拖延,发现轮廓外露快就诊——越早干预,越可能保住理想胸型。而对高风险人群而言,术前评估体质、选对假体类型、术后严防感染,是避免陷入“反复挛缩-反复修复”困局的关键一步。