去年年初照镜子时,我突然发现自己的脸变得异常肿胀。原本清晰的颧骨线条消失不见,下颌线也模糊成一片。朋友开玩笑说我像发面馒头,这才惊觉自己陷入了"馒化脸"的困扰。这种情况持续了三个月都没有自行消退,化妆时粉底越涂越厚却依然遮不住浮肿感。

头一次面诊:盲目溶脂的教训

在某医美机构面诊时,医生简单观察后就建议我做全脸溶脂。当时急于求成,我接受了单次大剂量注射方案。治疗过程确实很快,但两周后问题出现了:太阳穴位置出现明显凹陷,苹果肌反而比之前更松弛。这次失败让我明白,溶脂不是简单的"抽脂",必须考虑面部脂肪分布的复杂性。

关键转折:找到懂解剖的医生

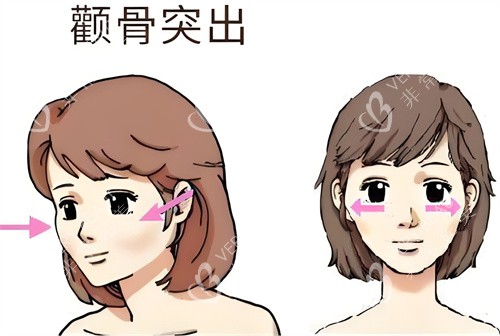

辗转多家机构后,我在朋友推荐下遇到了现在的医生。头一次面诊时,他花了整整二十分钟用手掌触摸我的面部轮廓,详细询问了我既往的治疗史和日常表情习惯。"你的问题不是单纯脂肪过多,而是浅层脂肪室移位造成的假性臃肿。"他的分析让我头一次真正理解自己的状况。

头一次修复:学习"少量多次"原则

这次治疗完全改变了我的认知。医生采用极细的针头,在面颊部位分六个点进行微量注射,总量只有上次方案的三分之一。治疗过程中能明显感觉到他在避开血管和神经密集区域,每注射完一个点都会观察我的即时反应。术后即刻虽然还有些肿胀,但已经没有头一次那种可怕的僵硬感。

第二次修复:精细调整的艺术

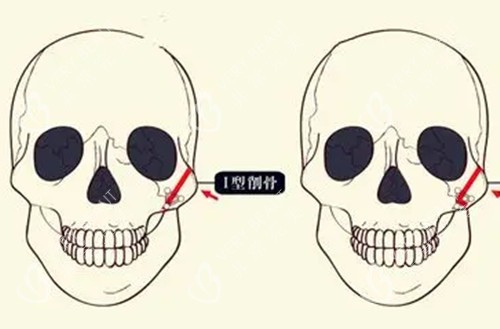

间隔一个月后的第二次治疗更像是在做"微雕"。医生这次重点调整了下颌缘区域,使用比上次浓度更低的溶液,在超声引导下精细控制注射层次。较让我惊讶的是,他特意在我的笑肌部位做了保留处理:"这个区域的脂肪对维持年轻表情很重要,不能过度干预。"

终于"上岸":第三次巩固治疗

之后治疗距离第二次间隔了两个月。这次主要是对头一次治疗时凹陷的太阳穴进行微量补充,同时在下巴位置做了细微调整。治疗后第三天,我对着镜子练习微笑,终于找回了久违的自然表情。朋友都说我现在看起来瘦了,但奇怪的是照片反而比以前更有生命力。

血泪总结的避坑指南

拒绝"打包方案":任何要求一次性解决所有问题的医生都要警惕

关注注射手法:真正的医生会花大量时间触诊而不是只看照片

重视术后护理:我每天坚持用冰导面膜消肿,严格避免夸张表情

结果评估要客观:不要被"即时变化"迷惑,观察三个月才是关键

现在的我

虽然治疗过程比想象中漫长,但看到镜子里逐渐清晰的轮廓线,我知道所有的等待都是值得的。现在的脸型在素颜状态下也能保持柔和的立体感,再也不用每天花半小时打高光修容。这段经历教会我比较宝贵的一课:面部年轻化不是追求真的的瘦,而是找回属于自己独特的平衡感。