环钻切除疤痕手术(又称环钻减容术)是针对小型局限性疤痕的超小创伤修复技术,以0.5-8mm定制化环钻为核心工具,精又准切除瘢痕病灶并保留周围健康皮肤,适配冰锥样痘坑、小型增生疤、瘢痕疙瘩等多种类型。其核心价值在于小创伤减容、低复发率与隐蔽愈合,常通过联合治疗优化成效,下文将从技术原理、适配场景、操作流程、改善机制及临床成效展开深度解析。

一、环钻切除疤痕手术的核心原理与技术特性

核心逻辑:定向减容与组织保护的双重实现

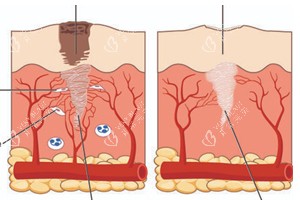

环钻减容术的技术核心在于“精又准定向”与“小创伤保留”的平衡,通过环形钻头的旋转切割,将疤痕组织从真皮层至脂肪层完整剥离,更大程度规避对周围正常表皮与真皮组织的损伤。

与传统线性切除术不同,该技术形成的圆形切口可分散皮肤张力,减少愈合过程中胶原异常增生的风险,这也是其术后疤痕更纤细隐蔽的关键机制。

手术并非单一切除操作,而是常联合曲安奈德注射或浅放治疗,通过抑制成纤维细胞活跃性、阻断胶原过度合成,将术后复发率控制在5%以下,尤其针对瘢痕疙瘩成效显著。

技术参数:环钻直径的临床适配与选择逻辑

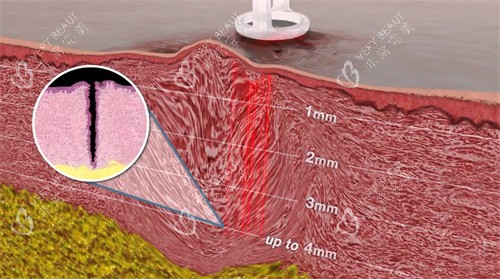

临床应用中,环钻直径需根据疤痕大小、深度及部位灵活调整,常用规格覆盖0.5-8mm,其中1-5mm为疤痕修复的主流选择,<3mm的微型环钻更适用于面部等娇嫩部位。

针对直径<3mm的小型疤痕,多选用1-3mm环钻,切口无需缝合即可自然愈合;4-5mm疤痕需2针间断缝合,而>3.5mm的疤痕单独环钻切除易留下“鹅卵石样”凹陷,需联合环钻提升术或激光治疗。

切除深度以抵达皮下脂肪层为标准,确保完整去除疤痕组织的同时,为后续表皮再生与胶原重塑预留充足空间,这一步骤的精又准把控直接影响末了修复成效。

二、环钻切除疤痕手术的适用疤痕类型及临床适配场景

凹陷性疤痕:冰锥样/小型凹陷的优选方案

该手术是冰锥样瘢痕的核心修复方式,这类疤痕多由深度痤疮或小型外伤导致,基底狭窄、表面凹陷明显,通过1-4mm环钻可完整切除疤痕直壁及边缘组织。

对于直径2-4mm的厢车型、滚轮型凹陷疤痕,环钻切除后配合胶原重塑,能有效填补组织缺损,术后3个月平整度提升可达70%,6个月后肤色逐渐趋近正常。

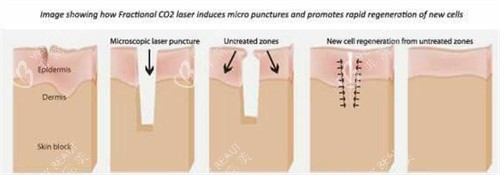

需注意的是,直径>4mm的大型凹陷疤痕单独使用环钻成效有限,需联合CO₂点阵激光或皮肤移植,临床数据显示联合治疗效率较高可达93.33%,显著优于单一激光治疗。

增生性疤痕与瘢痕疙瘩:小创伤减容+抗复发联合

针对直径<5mm的增生性疤痕,微型环钻切除术(1-2mm直径)通过高密度打孔切除,可在减少疤痕体积的同时松解组织张力,使坚硬凸起的疤痕逐渐软化。

瘢痕疙瘩因成纤维细胞异常活跃,单纯切除复发率较高,需在环钻减容后联合浅放治疗(低剂量射线抑制细胞的增殖),从根源阻断疤痕再生,适配耳垂、胸背等高发部位。

这类疤痕的修复关键在于“减容+抑制”的双重作用,环钻的小创伤特性避免了传统手术的大面积创伤,联合治疗则进一步降低复发风险,适配疤痕体质人群的小型病灶。

小型外伤与手术疤痕:美观修复的精又准方案

外伤后留下的小型线性疤痕、小创伤手术后缝合疤痕(直径<5mm),若存在凹凸不平或色素沉着,可通过环钻切除重塑切口形态,使愈合后的疤痕更纤细规整。

对于无需缝合的<3mm疤痕,术后5-7天(面部)或10-14天(躯干)即可表皮愈合,避免了传统切缝术可能出现的缝线疤痕,尤其适合暴露部位的美观修复。

这类疤痕的适配核心在于“局限性”与“形态不规则”,环钻的圆形切口可更好地适配不同形态的小型疤痕,通过精又准切除实现外观改善,无需过度损伤健康皮肤。

三、环钻切除疤痕手术的操作流程与关键技术环节

术前评估与方案定制:适配性的核心前提

术前需通过皮肤镜观察疤痕的真皮层浸润情况、色素分布及皮下血供,明确疤痕类型(凹陷、增生、瘢痕疙瘩)、直径与深度,为环钻规格选择提供依据。

医师会根据疤痕部位调整治疗方案,面部等皮肤娇嫩部位优先选用<3mm微型环钻,躯干、四肢等张力较大部位可适当增大直径,同时规划是否需要联合药物注射或激光。

术前清洁与局部麻醉是基础环节,麻醉生效后(5-10分钟)需再次确认切除范围,确保标记边界精又准覆盖疤痕病灶,避免遗漏或过度切除健康组织。

术中操作:精又准切除与创面处理

麻醉生效后,医师手持环钻垂直于皮肤表面,匀速旋转切入至皮下脂肪层,确保切口深度均匀,避免过浅导致疤痕残留或过深损伤皮下组织。

切除疤痕组织后,采用电凝或压迫止血,<3mm创面无需缝合,直接涂抹抗菌药膏并覆盖无菌敷料;4-5mm创面需用6-0或7-0尼龙线进行美容缝合,对齐切口边缘减少张力。

部分疤痕(如瘢痕疙瘩)在切除后会即时进行曲安奈德多点注射,通过药物抑制炎症反应与胶原合成,为术后抗复发奠定基础,这一步骤需精又准控制药物剂量与注射深度。

术后即时干预:创面保护与修复启动

术后创面需保持湿润无菌,涂抹抗菌药膏后覆盖敷料,形成物理屏障减少感染风险,同时为表皮再生创造良好环境,避免干燥结痂导致的愈合延迟。

根据创面大小,医师可能建议术后3天起进行红蓝光照射,通过光疗促进血循环与组织修复,可缩短20%的疗养周期,尤其适合愈合能力较弱的人群。

即时干预的核心在于“防感染+促修复”,敷料需每日更换,观察创面有无渗液、红肿等异常,确保愈合进程顺利,为后续胶原重塑打下基础。

四、术后组织修复机制与改善进程解析

早期修复阶段(1-2周):炎症消退与表皮再生

术后1-2天为炎症反应期,创面出现轻微红肿、触感坚硬,这是身体启动免疫机制清除异物的正常表现,无需特殊处理,避免搔抓或沾水即可。

术后3-7天进入表皮再生周期,创面边缘的表皮细胞快速增殖迁移,逐渐覆盖创面并形成新的表皮,此时创面会逐渐干燥结痂,需自然脱落避免人为剥离。

面部创面通常5-7天表皮愈合,躯干、四肢需10-14天,缝合创面需在7-10天拆线,拆线后需继续保持清洁,避免阳光直射导致色素沉着,这一阶段的核心是保护新生表皮。

中期修复阶段(3-6周):胶原重塑与疤痕软化

术后3-6周,真皮层的成纤维细胞大量合成胶原蛋白,新生成的胶原纤维逐渐排列成有序结构,替代原有的疤痕组织,疤痕硬度会下降30%左右。

此时疤痕呈淡红色或粉红色,质地略硬,需配合硅酮类产品(如美皮护)每日贴敷12小时以上,抑制胶原异常增生,同时避免创面受到牵拉或摩擦。

关节部位因活动频繁,疗养周期会延长至6个月以上,需通过夜间加压包扎减少张力,促进疤痕软化,这一阶段的修复质量直接影响末了疤痕的平整度与美观度。

后期稳定阶段(6个月-1年):疤痕成熟与形态固定

术后6个月-1年,疤痕进入成熟稳定期,胶原蛋白重塑基本完成,疤痕颜色从淡红色逐渐转为接近正常皮肤的色泽,质地变得柔软,与周围皮肤融合度提升。

80%的患者在这一阶段反馈疤痕变软50%以上,直径<3mm的疤痕可达到“不仔细观察难以察觉”的成效,仅留下纤细的线性或圆形痕迹,宽度多在0.5mm以内。

稳定期的核心是维持修复成效,需持续做好防晒与保湿,避免紫外线刺激导致色素沉着,个别改善不佳的疤痕可能需要二次修复,具体需根据疤痕状态评估。

五、环钻切除疤痕手术的临床成效与核心优势解析

成效精又准性:病灶清除与形态改善的双重实现

环钻切除通过物理性环形切割,可直接将疤痕组织完整剥离,疤痕清除率可达95%以上,避免了非手术方式“表面改善”的局限性,尤其适合实质性疤痕组织。

对于凹陷性疤痕,切除后通过胶原重塑填补缺损,平整度提升显著;增生性疤痕则通过减容与松解,改善皮肤正常轮廓,成效直观且持久。

联合治疗进一步优化成效,如环钻+CO₂点阵激光针对中重度凹陷疤痕,效率较高提升至93.33%,远超单一治疗方式,体现了“精又准切除+辅助修复”的协同作用。

小创伤特性:低损伤与快速改善的核心优势

环钻切口直径更小仅0.5mm,创伤远小于传统切除术,术后肿胀、疼痛等不适感轻微,无需住院,术后即可正常生活,误工期短。

<3mm切口无需缝合,愈合后无缝线疤痕,4-5mm切口需要2针缝合,美容缝合技术进一步减少疤痕痕迹,尤其适合面部等暴露部位。

疗养周期短是另一突出优势,表皮愈合需要5-14天,完全软化2-6个月,相较于激光治疗1-2年的漫长周期,大幅提升修复效率,满足对改善速度有要求的人群。

美观度与可靠性:低风险的隐蔽愈合

圆形切口的低张力愈合特性,使术后疤痕更纤细、平整,色素沉着风险低于传统手术,配合术后护理,疤痕颜色可逐渐趋近正常皮肤,隐蔽性强。

手术并发症发生率低,仅少数人可能出现短暂红斑或轻微疼痛,冰敷后可缓解,无明显重症不良反应,可靠性经过临床验证。

对于疤痕体质或高复发风险人群,联合抗复发治疗(药物注射、浅放)可有效降低复发率,在实现美观修复的同时,兼顾治疗的稳定性与可靠性。

适配灵活性:多场景的小型疤痕修复方案

环钻切除通过调整直径(0.5-8mm)与联合治疗方式,可适配凹陷、增生、瘢痕疙瘩、外伤疤痕等多种类型,覆盖面部、躯干、四肢等多个部位。

无论是痤疮后冰锥样痘坑、小型外伤疤痕,还是瘢痕疙瘩的小创伤减容,都能通过定制化方案实现修复,避免了“一种疤痕对应一种治疗”的局限性。

这种广泛的适配性使其成为小型疤痕修复的“通用性方案”,既适合皮肤娇嫩的面部,也适用于张力较大的躯干四肢,满足不同人群的多样化修复需求。

环钻切除疤痕手术以超小创伤、精又准定向、低复发率为核心优势,适配1-5mm的多种小型疤痕,通过环形切除疤痕组织、保留健康皮肤,配合联合治疗优化成效。其疗养周期可控,术后疤痕隐蔽性强,临床成效经过大量实例验证,尤其适合追求小创伤修复与美观成效的人群。核心价值在于平衡了疤痕清除的完全性与组织保护的可靠性,为小型疤痕修复提供了有效可行的方案。