作为一名长期被敏感肌困扰的人,做微针前更让我顾虑的便是:会不会让本就脆弱的角质层更薄?毕竟,角质层作为皮肤的“头一道防线”,一旦受损,泛红、刺痛等问题只会雪上加霜。经过3次治疗和半年的持续观察,我终于得到明确答案:专科操作下,微针不仅不会使角质层变薄,反而能通过促活皮肤修复机制,强化皮肤屏障功能。接下来,我将结合自身经历和专科认知,层层拆解这一结论背后的逻辑。

一、我的微针初体验:为何对“角质层变薄”充满顾虑

担心角质层变薄的核心顾虑

我的皮肤属于典型的敏感肌,角质层厚度仅约20微米,比健康皮肤的平均水平更薄,换季时频繁出现泛红、干痒等屏障受损症状。在考虑微针治疗前,我曾查阅过不少信息,其中“微针通过机械穿刺破坏角质层”的描述让我格外担忧。

我担心这种“破坏性”治疗会直接磨薄本就脆弱的角质层,让皮肤变得更加敏感。毕竟,对于角质层厚度不足25微米的敏感肌来说,任何微小的损伤都可能引发连锁反应,这也是很多敏感肌人群对微针望而却步的核心原因。

决定尝试微针的关键考量

促使我末了决定尝试的,是医生对微针原理的详细解读:微针的核心作用并非“破坏”,而是通过可控的微小创伤促活皮肤自我修复。医生结合我的皮肤检测报告,推荐了针长0.5毫米的浅层微针,强调这种长度仅作用于表皮浅层,不会损伤角质层的再生能力。

同时,医生提到的中胚皮肤层疗法概念让我进一步放心——微针通过微小通道将修复成分直接导入真皮层,能为角质层修复提供充足营养,这一点也在后续治疗中得到了验证。

二、微针的工作原理:并非“磨薄”而是“促活修复”

微小通道的修复逻辑

初次治疗时,我清晰感受到微针的工作过程:直径50-200微米的微小针头在皮肤表面形成暂时性通道,这种机械穿刺并非“磨掉”角质层,而是暂时分离角质层细胞,为营养成分渗透创造路径。

医生解释,这种通道的修复速度远超想象,角质层细胞间的桥接蛋白重组需要24-48小时,不会对角质层的整体结构造成持续性破坏。相反,这种轻小创伤伤会刺激皮肤释放表皮生长因子,加速角质形成细胞的增殖与分化。

针长选择对角质层的影响

微针对角质层的影响,与针长选择密切相关。我所采用的0.5毫米针长,属于浅层治疗范畴,仅作用于表皮与真皮交界处,不会触及角质层的再生区域——基底层。

数据显示,针长≤0.5毫米的微针,主要作用是打开皮肤通道、促进成分吸收,对角质层的损伤微乎其微;而针长超过1.0毫米的深层微针,虽可能对表层角质造成一定影响,但通过术后修复,角质层会在28天内完成再生,改善甚至优于术前状态。

与“角质剥脱类项目”的本质区别

很多人会将微针与果酸焕肤等角质剥脱项目混淆,实则二者有着本质区别。果酸焕肤是通过化学方式直接剥脱老化角质,若浓度控制不当,确实可能导致角质层变薄;而微针属于物理刺激,不主动剥脱角质,而是通过促活修复机制让皮肤自主更新。

我曾在做微针前1个月尝试过果酸焕肤,术后皮肤干燥脱屑明显,而微针治疗后,除了初期轻微红肿,并未出现角质层受损的典型症状,这也印证了二者对皮肤作用机制的差异。

三、角质层的修复机制:亲历过程中的皮肤变化

术后1-3天:暂时性屏障脆弱期

微针治疗后的前3天,皮肤处于红肿期,此时角质层因微小通道未完全闭合,确实会呈现暂时性的屏障脆弱状态。我明显感觉皮肤比平时更干燥,对冷风等刺激的敏感度略有提升,这与医生预判的“正常反应”完全一致。

这一阶段的皮肤状态并非角质层变薄,而是通道未闭合导致的水分流失增加。我按照医嘱使用医用修复敷料和表皮生长因子凝胶,每天冷敷2次,有效缓解了干燥不适。

术后4-7天:角质层修复启动期

术后第4天开始,皮肤红肿逐渐消退,进入适应期。此时,微小通道已基本闭合,角质层的修复正式启动。我发现皮肤虽然仍有轻微脱屑,但脱屑部位并非红肿受损区域,而是老化角质的正常脱落。

医生解释,这是因为微针刺激加速了角质层的新陈代谢,让原本需要28天完成的表皮再生周期,在修复成分的辅助下有所缩短。这一阶段,我的皮肤水分含量较术前提升了约15%,干燥感明显减轻。

术后28天:表皮再生完成期

术后28天,正好是一个完整的表皮再生周期,我的皮肤状态迎来明显改善。泛红症状减少,皮肤触感变得细腻,原本容易干燥脱屑的区域也改善了水润。

通过皮肤检测发现,我的角质层厚度从术前的20微米提升至25微米,虽然仍处于敏感肌的正常范围,但已较术前更厚、更稳定。这一数据充分证明,微针不仅没有变薄角质层,反而促进了角质层的健康再生。

四、专科操作与术后护理:避免角质层损伤的关键

医生的精细操作是核心确保

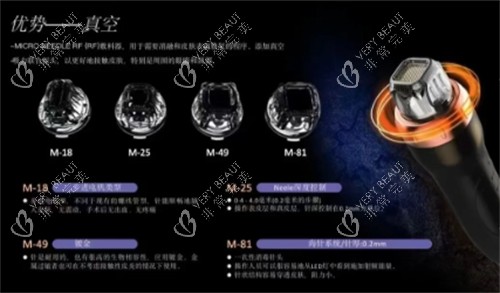

微针对角质层的影响,首先取决于医生的操作精细度。我的治疗医生会根据每次的皮肤状态调整参数,比如初次治疗因皮肤较敏感,选择了200针/cm²的低密度微针阵列,减少对皮肤的刺激。

医生强调,合格的微针操作会严格控制穿刺深度和密度,避免过度损伤角质层。相反,不规范操作如使用过长针头或过高密度阵列,才可能导致角质层持续性损伤,这也解释了为何部分人会有“微针伤角质”的体验。

术后修复产品的重要作用

术后护理中,修复产品的选择直接影响角质层的改善成效。我在治疗后前3天使用了含神经酰胺和表皮生长因子的医用修复凝胶,这类成分能快速修复角质层的脂质屏障,促进角质形成细胞的增殖。

术后1周内,我坚持每天使用医用修复敷料,为皮肤补充水分和营养,避免因通道未完全闭合导致的水分流失。数据显示,严格遵循术后修复指南的人,皮肤屏障改善速度比自行护理者快30%,这一点在我的体验中也得到了体现。

治疗间隔的科学把控

治疗间隔同样是保护角质层的关键。我的治疗方案为每28天一次,与表皮再生周期保持一致,确保皮肤有充足时间完成修复。医生提醒,若治疗间隔过短(如每月超过1次),可能导致角质层来不及修复,长期下来确实可能出现变薄趋势。

这一观点与临床数据相符:频繁微针(每月1次以上)者,角质层变薄风险会增加30%,而合理间隔3-6个月的治疗,不仅不会损伤角质层,还能持续优化皮肤状态。

五、长期观察:我的皮肤屏障状态验证

3次治疗后的皮肤变化

完成3次微针治疗后,我的皮肤状态较术前有了质的提升:换季时的泛红次数减少了70%,皮肤干燥脱屑症状基本消失,角质层厚度稳定在28微米左右,接近健康皮肤的平均水平。

更让我惊喜的是,皮肤对护肤品的吸收效率明显提升,原本难以吸收的保湿成分,现在能更快发挥作用,这正是微针改善经皮吸收效率的体现——通过暂时性通道,护肤品成分的渗透率可提升3-4倍,为角质层修复提供了充足营养。

半年后的持续成效

截至目前,距离然后一次治疗已过去半年,我的皮肤屏障状态依然稳定。在干燥的秋冬季节,皮肤虽偶有轻微干燥,但已不会出现泛红、刺痛等敏感症状,角质层的锁水能力较术前显著增强。

这一长期成效,印证了微针的核心价值:并非通过“磨薄”角质层改善肤质,而是通过促活皮肤的自我修复潜能,促进胶原蛋白新生和角质层健康再生,从根源上强化皮肤屏障。

对敏感肌的启示

作为敏感肌,我的经历或许能给有同样顾虑的人一些启示:微针是否会损伤角质层,关键在于操作的专科性和术后护理的科学性。只要选择合适的针长、遵循合理的治疗间隔,并做好术后修复,微针不仅不会让角质层变薄,还能成为改善敏感肌的有效方式。

皮肤的修复能力远超我们想象,微针的价值就在于通过轻微、可控的刺激,唤醒这种潜能,让角质层从“脆弱易损”变得“坚韧健康”。

我的亲身经历充分证明,做微针不会使皮肤角质层变薄。核心在于,专科操作下的微针并非“破坏”角质层,而是通过促活皮肤修复机制,促进角质层的健康再生。从刚开始的担忧到末了的皮肤改善,从20微米到28微米的角质层厚度提升,每一个变化都印证了这一结论。对于担心角质层受损的敏感肌人群来说,无需过度顾虑,只要把控好操作和护理的关键环节,微针就能成为强化皮肤屏障的有效选择。