作为典型骨骼型方圆脸,我曾因下颌角宽达88度、面部线条硬朗而长期困扰,尝试无数修容技巧仍难掩轮廓硬伤。纠结许久做完下颌角矫正后,我才明确:多数方圆脸尤其骨骼型,与该项目适配性极高,但需建立在专科评估基础上。以下结合我的亲身经历,拆解方圆脸与下颌角矫正的适配逻辑及真实变化。

一、先辨脸型:我的骨骼型方圆脸,为何成矫正适配典型

核心判断:脸型分型决定适配与否

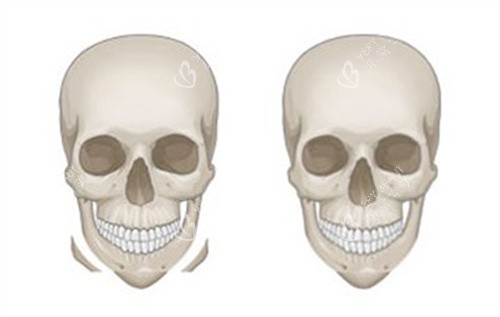

做矫正前我才知道,方圆脸并非都适合下颌角手术,关键要分清分型。我属于典型骨骼型方圆脸,咬紧后槽牙时下颌两侧肌肉无明显鼓起,用手触摸能感受到突出的骨质,正面看两下颌间距几乎与颧骨间距等宽。

这种脸型的核心问题在于下颌角角度过小,我术前检测仅88度,远低于面部美学的120-130度标准范围,导致面部轮廓生硬显宽。医生告诉我,这类由骨质突出导致的方圆脸,正是下颌角矫正的主要适配人群。

与之相对,若为脂肪型方圆脸——捏面颊能感受到松软脂肪,咬紧牙关肌肉无紧绷感——则更适合先减脂;而咬肌型(摸起来肌肉硬实)可优先考虑放松肌肉,这两类单纯软组织问题的方圆脸,与骨骼矫正手术适配性较低。

二、面诊关键:从检查到方案,适配性评估的3个核心环节

专科评估:数据与个体需求双维度考量

初次面诊就颠覆了我“切得越多越好”的认知,医生强调适配性评估需依托精密检查与个性化需求结合。头一步是影像学检查,我先做了三维CT扫描,清晰呈现下颌骨的骨密度、皮质厚度及神经分布,这是避免手术风险的基础。

第二步是数据测量,医生用专科工具测算出我下颌角角度88度、下颌骨宽度11.2厘米,同时标记出下牙槽神经的位置。他解释,截骨需控制在神经上方3毫米以上,且角度调整需贴合面部比例,我的面部纵向较短,若过度收窄会显得不协调。

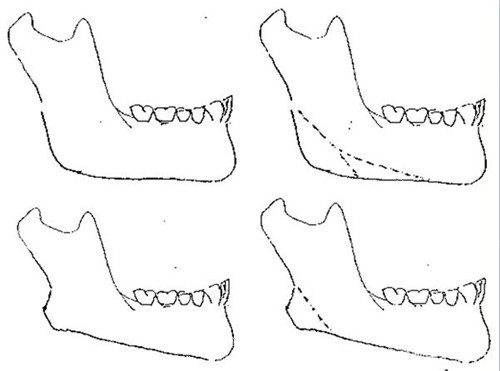

第三步是方案沟通,我明确希望保留轻微立体感而非追求极致V脸,医生据此设计斜截骨方案,计划将下颌角调整至122度,同时适度收窄下颌骨体约4毫米。这种个性化设计让我意识到,适配性不仅指生理条件符合,更要与审美需求匹配。

三、手术亲历:从麻醉到截骨,适配性在操作中的体现

过程解析:术式选择与个体条件的适配逻辑

手术短时间内先做常规化验,包括血常规、凝血四项等,确认身体状况符合手术要求后,进入手术室进行全身麻醉。麻醉起效后我毫无知觉,醒来时已在病房,面部戴着加压面罩,口腔内切口无明显痛感,仅有些肿胀感。

后来医生告知,我的手术采用口内入路,通过口腔内侧切口完成截骨,这种方式不会在面部留下瘢痕,且能精细控制截骨范围。针对我的骨骼密度,手术中使用了专用骨锯进行斜向截骨,截骨后再用磨头将骨缘打磨光滑,避免术后出现棱角。

术中还同步进行了轻微的咬肌处理,因长期下颌骨宽大导致咬肌有些代偿性发达,适度剥离能让术后轮廓更自然。整个手术耗时约3小时,比预计稍长,医生说这是为了精细控制截骨量,确保两侧对称度误差不超过2毫米。

四、改善细节:从肿胀到定型,适配性带来的顺利改善

阶段变化:适配人群的改善特征与关键节点

术后前3天是重度肿胀期,面部像充了气,只能喝凉的流食如牛奶、藕粉。我严格按照要求,术后6小时开始用漱口液清洁口腔,每2小时一次,避免食物残渣滞留引发感染。第48小时医生拔除了口腔内的引流条,短时间内引流液已少于5毫升,属于正常改善范围。

术后7天拆线时,肿胀消退约40%,能清晰看到下颌线条的初步变化。拆线后我开始佩戴颈颌套,每天除吃饭睡觉外持续佩戴,坚持了整整1个月,这对塑造下颌缘线条至关重要。术后15天进入持续消肿期,我开始尝试半流食,如鸡蛋羹、烂面条,同时补充蛋白质促进愈合。

术后3个月是成效稳定期,此时肿胀基本消退,下颌角122度的弧度自然显现,面部宽度减少约4毫米,视觉上脸小了一圈。我逐渐回归正常饮食,但仍避免咬硬物,直到术后6个月才敢正常啃苹果。整个修养过程比预期顺利,医生说这与我的骨骼条件适配、术后护理到位密切相关。

五、成效呈现:从轮廓到心态,适配性带来的全方面改变

多维提升:生理轮廓与心理状态的正向转变

术后6个月成效完全稳定,正面看面部宽度从11.2厘米缩至10.8厘米,两下颌间距与颧骨间距比例变得协调;侧面看原本突兀的下颌角消失,取而代之的是流畅的线条,从太阳穴到下颌缘的过渡自然。拍照时无需再刻意找角度,正面、侧面都能呈现较好的轮廓感。

风格适配性也显著提升,以前因轮廓硬朗只能驾驭中性风,现在尝试温柔系穿搭也毫无违和感。同事说我看起来比之前年轻了3岁左右,这种外在变化带来了心理上的自信,开会发言时敢直面镜头,社交场合也更放得开。

更让我满意的是成效的稳定性,术后至今已1年多,下颌轮廓没有出现反弹迹象。医生曾说,骨骼型方圆脸的矫正成效能长期维持,因为截骨后骨质不会再生,这也是这类脸型与手术适配性高的重要原因。

回顾我的经历,方圆脸是否适合下颌角矫正,核心在于脸型分型与个体条件。骨骼型方圆脸因问题根源在骨质,与截骨类矫正手术适配性更高,术后成效也更显著。但适配性并非肯定,需通过专科的影像学检查、数据测量与审美沟通综合判断。对我而言,这场基于精细适配的矫正,不仅改善了轮廓,更带来了心态的积极转变,这正是适配性带来的价值。