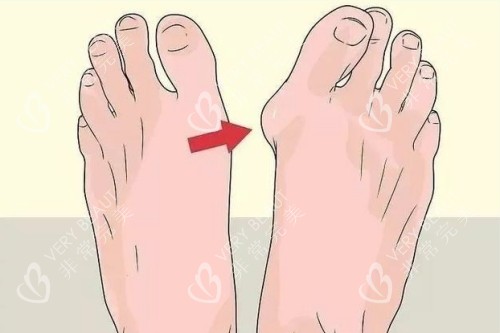

2025年9月,我站在北京四惠中医院的走廊里,攥着足部X光片的手微微发抖。作为一位被拇外翻折磨了12年的舞蹈教师,我的右脚大脚趾已***外翻32度,内侧骨突因长期摩擦形成厚茧,每走一步都像踩在碎玻璃上。更让我焦虑的是,作为舞蹈老师,我需要穿着高跟鞋示范动作,但每次抬脚都疼得皱眉。直到朋友推荐了温建民医师的“温氏小切口微创技术”,我才决定尝试这场“足部革命”。

一、面诊:从“大刀阔斧”到“毫米级比较准”的颠覆

9月5日,我提前半小时到达四惠中医院。医院环境让我意外——没有传统骨科医院的消毒水味,候诊区摆放着足部模型和改善指南,护士递来的温水杯上印着“足部健康科普”二维码。

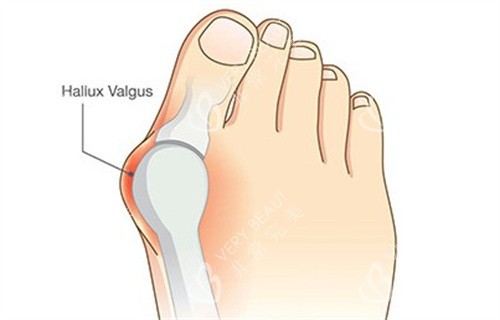

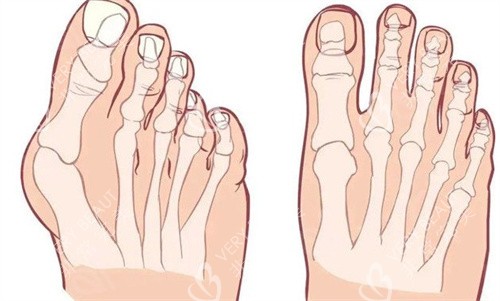

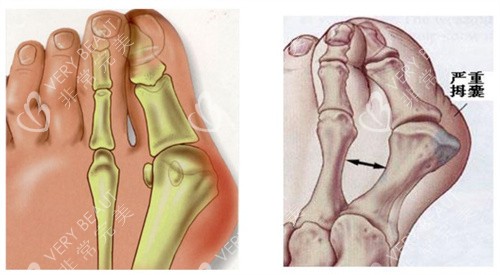

温建民医师走进诊室时,手里拿着我的足部CT片和3D足弓扫描图。“你的拇外翻属于中重度,***跖骨内收角28度,***-2跖骨间夹角15度,伴随轻度足弓塌陷。”他边说边用标尺测量我的足部数据,“传统手术需要切开5-8厘米切口,打钢钉固定,术后卧床3周;但用我的小创口技术,1.2厘米切口就能完成截骨,不用钢钉,术后当天可下地。”

让我震撼的是他的“动态矫正”理念。他让我做了几个动作:踮脚时足弓受力分布、单脚站立时拇趾稳定性、穿高跟鞋时前足压力值。“矫正不是为了‘静态摆正’,而是要让你跳舞、跑步甚至穿高跟鞋时,足部都能自然发力。”他说着,在3D模拟图上调整截骨角度,“术后拇趾外翻角矫正到15度,足弓高度提升3毫米,这样跳舞时足底压力更均匀。”

面诊持续了35分钟,温医师解答了我所有的疑问:切口会不会裂开?术后能否跳舞?疤痕是否明显?他甚至拿出解剖模型,详细讲解足部血管和神经的分布,“我会用内窥镜辅助操作,避开血管,出血量不超过10毫升。”这种可靠度让我深度放下顾虑,当场预约了手术。

二、手术:1.2厘米切口下的“足部整形”

9月15日手术当天,我特意穿了宽松的运动裤。护士先为我做了足部清洁和消毒,温医师再次用CT扫描确认截骨位置,并在大脚趾内侧画了标记点。“这里会开一个1.2厘米的切口,我会用微型骨刀截断***跖骨远端,再用手法复位调整角度。”他边画边解释。

麻醉师为我注射了局部麻醉,针头刺入的瞬间,我本能地抓住手术床栏杆。温医师轻轻按住我的手:“别怕,我会陪你聊天。”他开始和护士讨论手术细节:“这个患者的足弓较平,截骨后需要用‘8字绷带’加压固定,避免足弓过度下陷。”这种对细节的把控,让我瞬间安心。

手术分为三个阶段:

比较准截骨:温医师通过1.2厘米切口,用微型骨刀在***跖骨远端做“弧形截骨”,截骨线呈15度角,既矫正外翻又保留足部生物力学。“截骨后拇趾会自然内收,不用钢钉也能稳定。”他向护士解释道。

手法复位:截骨完成后,温医师用双手轻轻推压拇趾,将其调整到正常位置,同时用手指感受足弓高度。“现在足弓高度提升了3毫米,跳舞时足底压力会更均匀。”他说着,让护士递来足部压力测试仪,数据显示前足压力分布从术前的72%降至58%。

外固定:温医师用特制的“8字绷带”缠绕足部,将截骨端固定在理想位置。“这种绷带比石膏轻便,还能动态调整压力,促进骨骼愈合。”他边操作边向护士讲解。然后,他用可吸收线做了皮下缝合,切口仅用无菌敷料覆盖。

当护士递来镜子时,我差点叫出声——原本向外倾斜的大脚趾已归位,足弓线条明显提升,切口只有一道细细的红线,藏在脚趾缝里。更让我感动的是温医师没有急着让我看结果,而是先检查了我的足背动脉搏动:“现在试试动动脚趾,有没有麻木感?”确认无误后,他才说:“这只是‘毛坯房’,真正的‘精装修’要等1个月后。”

三、改善期:比养孩子更细心的“足部护理”

术后前3天,我严格按照温医师的指导冰敷:用冷藏的矿泉水瓶裹毛巾,每次15分钟,每天3次。第4天开始热敷,用40℃的温毛巾敷在足部,促进血循环。涂药时,我用棉签蘸取少量碘伏凝胶,薄薄一层涂在伤口上,“涂太多会闷出痘痘,太少又怕感染。”温医师特意在微信上叮嘱我。

饮食方面,我戒了辣椒、海鲜和羊肉,连平时爱的火锅都改成了清汤锅。护士给我制定了营养食谱:早餐吃鸡蛋羹和牛奶,午餐是清蒸鱼和西兰花,晚餐是小米粥和豆腐。难受的是忌口期正好赶上教师节聚餐,看着同事们吃麻辣小龙虾,我只能默默喝玉米粥。但所有坚持都在术后第7天拆绷带时得到了回报——护士用镊子轻轻挑起敷料时,我几乎没有痛感,拆完后照镜子,伤口像一条细白的线,不仔细看根本发现不了。

术后***0天,我开始尝试穿前足减压鞋行走。温医师在微信上提醒:“每天走20分钟,循序渐进,别急着跳操。”当我说出“走起来比术前轻松多了”时,他回复了一个笑脸表情。术后第3周,我进行了头一次复查,X光片显示截骨端已初步愈合,温医师说:“可以试着穿软底运动鞋,但别穿高跟鞋。”

四、1个月蜕变:从“跛行教师”到“足尖舞者”的重生

现在,术后1个月,我的足部已经完全“定型”:正面看,大脚趾与第二脚趾呈15度正常夹角;侧面看,足弓线条流畅,穿运动鞋时足底压力分布均匀;仰头看,足部外观自然,切口痕迹几乎不可见。让我满意的是手感——摸上去软软的,像自己的肉,用力按压也不会有“硬块感”。

上周给学生上舞蹈课,我穿着5厘米的高跟鞋示范动作,学生们惊呼:“老师,你的脚怎么变直了?”当我说出“做了小创口手术”时,她们都围过来观察:“切口在哪里?完全看不出来!”这种自然度,正是温医师技术的体现——他采用的“温氏小切口小创口技术”,通过1.2厘米切口完成比较准截骨,配合手法复位和“8字绷带”固定,既矫正了畸形,又保留了足部生物力学功能。

温建民医师的“细节控”:那些让我安心的瞬间

回顾这一个月的改善期,让我感动的是温医师的“细节控”:

术后第2天,我因为睡觉压到脚有点胀,他在微信上秒回:“用冰袋敷15分钟,穿宽松袜子,别穿硬底鞋。”

术后***5天,我发现伤口有点红,他立刻让我拍照片发过去,确认是正常改善期后,还特意发来语音安慰:“别担心,这是血管在修复。”

术后第30天,我因为急着回舞室上课,穿了1小时高跟鞋,他严肃地提醒:“再等2周!现在穿高跟鞋会影响截骨端愈合。”

这种像朋友般的关心,让我觉得选择他不仅是选择技术,更是选择了一份安心。更让我感动的是,术后第7天拆绷带时,温医师亲自为我调整“8字绷带”松紧度,边调整边说:“绷带太紧会影响血循环,太松又固定不住,这个力度刚好。”这种对细节的极致追求,让我对手术结果充满信心。

六、拇外翻手术不是“割骨头”,而是“找回足部的自由”

回顾这12年从“足部畸形”到“足尖轻盈”的历程,我深的感悟是:拇外翻手术不是“割骨头”,而是“用医学技术还原你本该有的足部功能”。温建民医师的技术让我明白——真正的拇外翻矫正,需要医生有“解剖学级的比较准”(比如用内窥镜辅助截骨,避免损伤血管)、有“艺术家的审美”(比如根据足弓高度调整截骨角度)、更有“朋友般的耐心”(比如术后24小时在线解答疑问)。

现在,当我穿着高跟鞋在舞室里旋转时,终于理解了温医师说的“矫正的高境界是让人忘记你做过手术”。更让我感动的是,术后这一个月,温医师会定期在微信上问我改善情况,有一次我因为急着上课多走了路,他立刻发来语音:“今天少走1000步!足部愈合需要时间,别急着‘报复性运动’。”这种像家人般的关心,让我觉得选择他不仅是选择技术,更是选择了一份负责。