筋膜没有了还能长吗?这是许多接受筋膜切割术医美整形的人常有的疑问。

筋膜作为包裹肌肉、骨骼的结缔组织,对维持身体形态和运动功能至关重要。当筋膜因手术被部分切除后,患者往往担心术后能否修复原有状态。

本文将从筋膜的生理特性、再生机制、术后护理及实际病例等角度,系统解答“筋膜没有了是否还能长”的问题,帮助读者科学理解筋膜修复过程。

一、筋膜的生理特性与再生基础

1. 筋膜的组成与功能

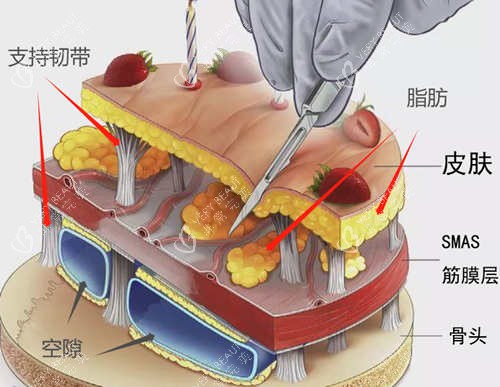

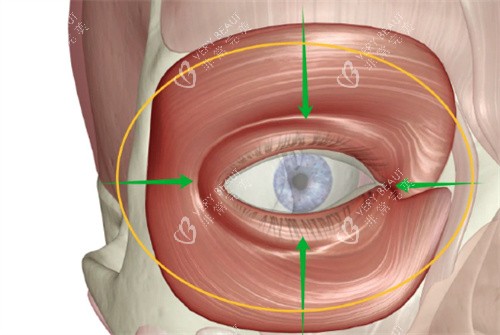

筋膜是贯穿全身的结缔组织膜,分为浅筋膜和深筋膜。浅筋膜位于皮下,富含脂肪和血管,负责调节体温和储存能量;深筋膜包裹肌肉、骨骼和内脏,由致密结缔组织构成,具有高韧性和抗拉性。筋膜的核心功能包括:

支撑与保护:维持肌肉、骨骼的相对位置,缓冲外力冲击;

力学传递:将肌肉收缩力传导至骨骼,实现比较准运动;

代谢调节:通过血管网络促进营养物质交换,排出代谢废物。

2. 筋膜的再生能力

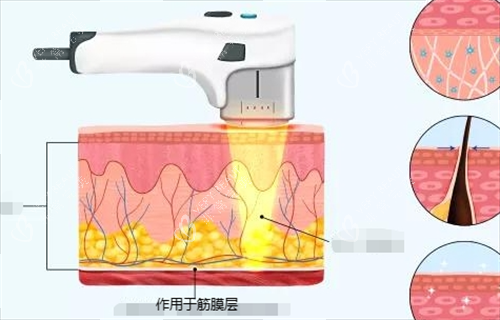

筋膜的再生能力取决于损伤类型和个体健康状况。研究表明,筋膜中的成纤维细胞是修复的关键,它们能分泌胶原蛋白和弹性纤维,促进组织愈合。但再生结果受以下因素影响:

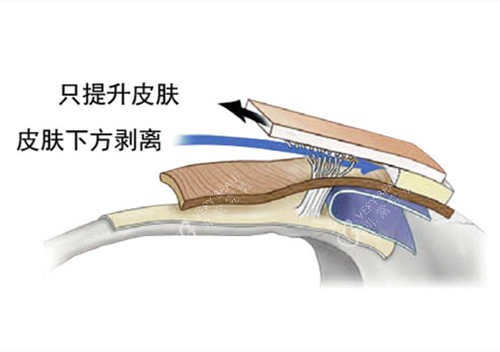

损伤程度:浅层筋膜切割后,再生能力较强;深层筋膜或大面积切除后,可能形成瘢痕组织;

年龄与营养:年轻人和营养充足者,细胞活性更高,再生速度更快;

术后护理:科学护理可减少感染风险,促进组织修复。

二、筋膜切割术后的修复机制

1. 术后修复的三个阶段

筋膜切割术后,修复过程通常分为三个阶段:

炎症期(0-7天):切口处形成血凝块,中性粒细胞和巨噬细胞清除坏死组织;

增殖期(7-21天):成纤维细胞迁移至伤口,分泌胶原蛋白和基质,形成肉芽组织;

重塑期(21天-数月):胶原蛋白重新排列,瘢痕组织逐渐软化,功能修复。

2. 促进再生的关键因素

营养支持:蛋白质、维生素C和锌是胶原蛋白合成的必需原料,术后需通过饮食或补充剂摄入;

适度运动:在医生指导下进行低强度活动,可促进血循环,避免组织粘连;

避免感染:保持切口清洁,定期换药,降低炎症反应对再生的抑制。

三、实际病例:筋膜切割术后的修复结果

病例1:大腿筋膜切除与脂肪移植

一位32岁女性因大腿局部凹陷,接受筋膜切除联合自体脂肪移植术。术中切除部分深筋膜以释放空间,随后注入脂肪颗粒。术后3个月复查显示,切口处筋膜再生良好,脂肪存活率达70%,大腿形态自然。医生分析,该患者年轻、营养状况佳,且术后严格遵循改善计划,是修复成功的关键。

病例2:足底筋膜切开术后的长期修复

一名45岁男性因足底筋膜炎接受筋膜切开减压术。术后6周,患者开始逐步负重训练,但因未控制运动强度,导致切口处瘢痕增生,影响足底功能。经二次手术修复后,患者调整改善方案,增加物理治疗频率,较终在术后1年修复日常活动。此病例提示,术后护理的规范性直接影响修复结果。

四、影响筋膜再生的常见误区

误区1:筋膜切除后一定会完全再生

事实:筋膜再生能力有限,尤其是深筋膜或大面积切除后,可能形成瘢痕组织,导致局部僵硬或功能受限。

误区2:术后无需特殊护理,可自行修复

事实:术后护理是修复成功的关键。忽视清洁、过早负重或缺乏营养支持,均可能引发感染或延缓愈合。

误区3:小针刀切割筋膜后不会粘连

事实:小针刀通过机械分离缓解粘连,但若术后未进行改善训练,仍可能因组织修复过程中形成新的粘连。

五、如何科学促进筋膜再生?

1. 术后护理要点

切口管理:保持干燥,避免沾水;定期换药,观察有无红肿、渗液;

改善训练:在医生指导下进行渐进式活动,如肌肉收缩练习、关节活动度训练;

营养补充:增加优质蛋白(如鱼、鸡胸肉)、维生素C(柑橘类水果)和锌(坚果)的摄入。

2. 长期健康管理

避免过度使用:术后3-6个月内,避免剧烈运动或重复性动作;

定期复查:通过超声或MRI监测筋膜修复情况,及时调整改善方案;

心理支持:修复周期可能较长,需保持耐心,避免因短期结果不佳而焦虑。

六、总结与建议

筋膜切割术后能否再生,取决于损伤程度、个体健康状况及术后护理。浅层筋膜切除后,再生能力较强;深层或大面积切除后,可能需结合物理治疗或二次手术改善功能。关键建议:

术前充分评估筋膜状况,与医生沟通修复预期;

术后严格遵循护理计划,定期复查;

若出现切口红肿、疼痛加剧或功能受限,及时联系正规人员调整方案。

若您对筋膜修复有进一步疑问,可通过正规平台在线问诊,或查询当地正规机构获取个性化指导。科学修复,让身体重归平衡!