“妈,你看我这侧脸,是不是顺眼多了?”术后第3个月,我举着手机对着镜子自拍,发完消息就盯着屏幕等回复。以前发侧脸照,我妈总说“下巴太翘,像月亮”,现在她回了句“确实自然了”,我盯着这行字,眼眶突然有点热——这3个月的苦,总算没白吃。

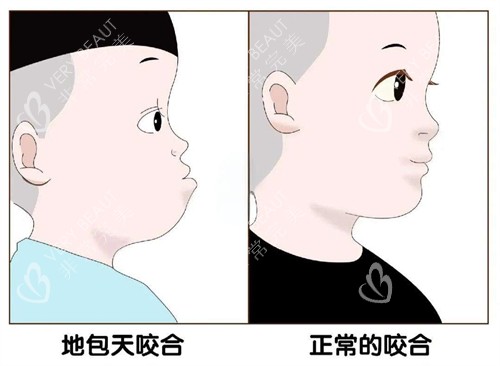

一、“地包天”二十年,我到底在怕什么?

“你这下巴,再长点能当铲子了。”小学同桌这句话,我记了十年。从小到大,“地包天”三个字像根刺,扎得我抬不起头:拍照永远抿嘴笑,吃饭不敢张大嘴,连笑都不敢露齿——怕别人盯着我的下巴看。

大学时谈了个男朋友,有次他盯着我的侧脸说:“你侧面像月亮,挺有特色的。”我表面笑,心里却酸得掉眼泪——谁要这种“特色”?后来分手,我偷偷想:要是下巴正常点,是不是能更自信?

真正动了做手术的念头,是去年同学聚会。一个老同学拍着我肩膀说:“你现在怎么还这样?我记得你高中就因为下巴自卑啊。”那一刻,我突然慌了:我都25了,还要因为下巴躲一辈子吗?

“地包天”真的只是“丑”吗?

——不,是每次拍照都要找角度的疲惫,是别人盯着你下巴看时的尴尬,是连笑都要先想“会不会太奇怪”的纠结。

二、面诊时,医生一句话让我破防了

“你这不是单纯的牙性问题,是骨性反颌,得做正颌手术。”医生拿着我的CT片,语气像在说“今天天气不错”。我捏着衣角问:“那……疼吗?”他笑了:“疼肯定疼,但比你现在的心理压力轻。”

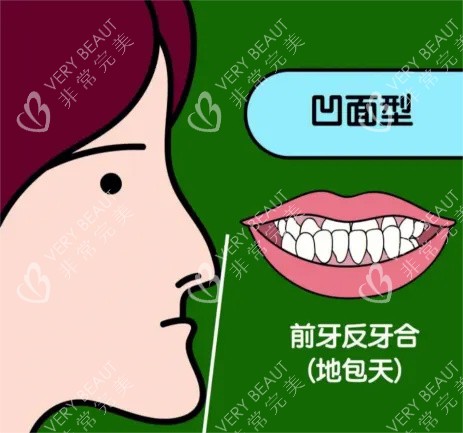

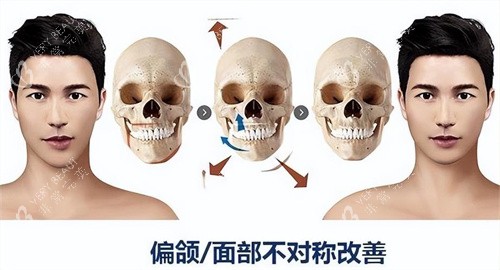

后来才知道,正颌手术分两种:一种是单纯牙性“地包天”,戴牙套就能矫正;另一种是骨性“地包天”,下巴骨头比上颌突出,必须动骨头。而我,属于后者。

更让我破防的是医生那句:“你现在的侧脸,像‘月亮脸’,做完手术会变‘直面型’,侧颜线条更流畅。”我摸着下巴,突然想起小学同桌的话——原来不是“像铲子”,是“像月亮”,而我要做的,是把“月亮”掰回“直线”。

正颌手术真的只是“变漂亮”吗?

——不,是终于不用再躲镜头的轻松,是别人看你侧脸时不再皱眉的释然,是连笑都能自然露齿的底气。

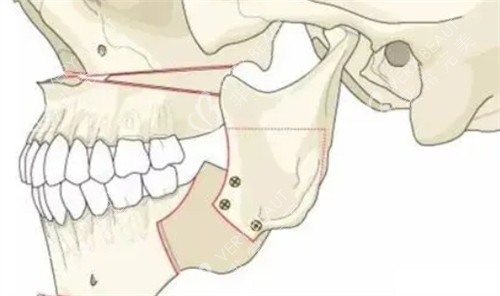

三、3D截骨技术:医生的“魔法刀”,我的“救命绳”

“我们用3D截骨技术,先模拟你的术后结果,再精细截骨。”手术前一天,医生拿着我的3D模型,边比划边说。我盯着那个“虚拟下巴”,心跳得像打鼓——这要是截歪了,我后半辈子怎么办?

后来才知道,3D截骨技术有多“神”:

精细定位:医生用3D扫描我的头骨,在电脑上模拟截骨路线,连0.1毫米的误差都要算清楚。

减少损伤:传统截骨靠医生经验,容易碰到神经;3D技术能避开血管和神经,术后肿胀轻一半。

结果可预:手术前就能看到术后侧脸,不像以前“盲做”,做完才发现“不是想要的”。

手术当天,我躺在手术台上,盯着房顶上的灯想:“要是截歪了,我就去当‘月亮脸’博主。”结果4小时后醒来,下巴缠着绷带,疼得直抽抽,但摸到平整的下巴线,突然觉得“值了”。

3D截骨技术真的“神”吗?

——对医生来说,是更精细的工具;对我来说,是“不用赌运气”的安心,是“术后不用哭”的底气。

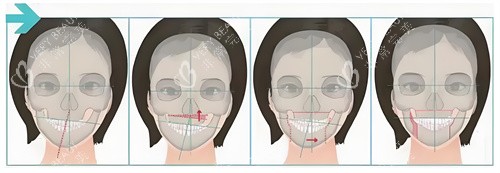

四、术后3个月:从“肿成猪头”到“自然侧颜”

“你这脸,肿得像馒头。”术后第3天,我妈举着冰袋给我敷脸,语气里带着心疼。我照着镜子,眼泪差点掉下来——下巴肿得像塞了个球,嘴唇麻得没知觉,连喝水都漏。

但医生早打过预防针:“前1周比较肿,2周后开始消,3个月基本自然。”我咬着牙忍:每天喝粥,不敢大笑,连睡觉都平躺,怕压到下巴。

第2周,肿胀消了一半,能勉强张嘴;***个月,下巴线条初现,侧脸终于不像“月亮”;第3个月,朋友约吃饭,盯着我说:“你这侧脸,顺眼多了。”我举着手机自拍,发现不用找角度,侧脸也能自然上镜。

现在,我敢大笑,敢露齿,敢发侧脸照——原来“正常”的感觉,这么爽。

术后3个月真的“自然”了吗?

——对别人来说,可能只是“下巴平了点”;对我来说,是“终于不用躲镜头的自由”,是“连笑都能自然”的底气。

五、然后说句大实话:正颌手术不是“变漂亮”,是“找回自己”

现在回头看,我当初的纠结、术后的疼,其实都源于一个执念:“我要正常。”

“地包天”二十年,我早就习惯了低头笑、躲镜头、听别人说“你侧面像月亮”。但做完手术才发现:原来“正常”不是“变漂亮”,是“不用再因为下巴自卑”,是“别人看你侧脸时不再皱眉”,是“连自己照镜子都能笑出来”。

如果你也在纠结正颌手术,先问自己3个问题:

你的“地包天”是骨性还是牙性?(骨性必须手术,牙性戴牙套就行)

你能接受术后1个月的肿胀和3个月的改善期吗?(疼是真疼,但值)

你真的只是“想变漂亮”,还是“想找回自信”?(后者更重要)

现在,我摸着平整的下巴,终于懂了:正颌手术不是“魔法”,是医生的“技术”,是3D截骨的“精细”,更是“我终于敢做自己”的勇气。

所以,你还在等什么?