“早知道听医生的,现在哪用遭这份罪!”这是我植发后第三个月,对着镜子里依旧稀疏的发际线,咬牙切齿说出的头一句话。原本以为植发是“秃头星人”的救星,结果从术前焦虑到术后崩溃,这半年简直像坐过山车——今天就把我的血泪史摊开,说说医生当初死活不建议我植发的5个真相,看完你再决定要不要“上车”。

一、“你头发还够吗?”医生头一问,直接戳中我命门

“你这后枕部毛囊资源太紧张,植了前额可能后脑勺秃。”医生拿着毛囊检测仪,盯着我的后脑勺皱眉头。我当时心里咯噔一下:不是说植发是“拆东墙补西墙”吗?怎么我的“墙”还不够拆?

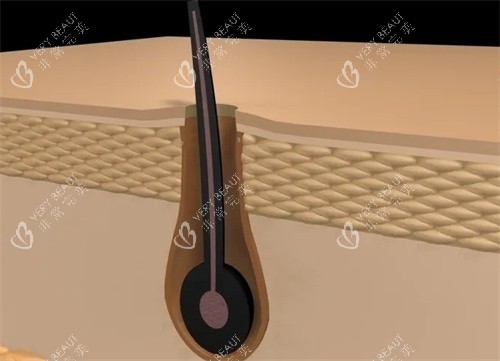

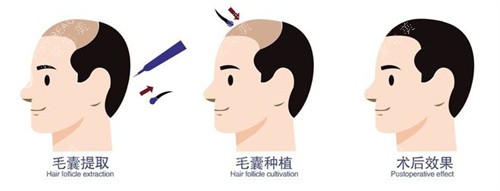

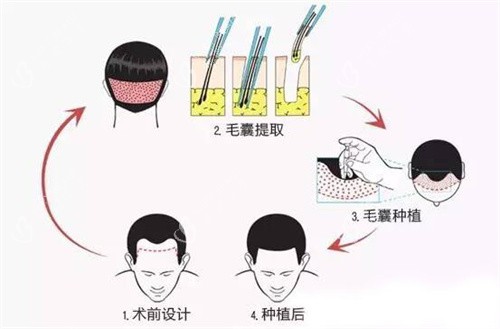

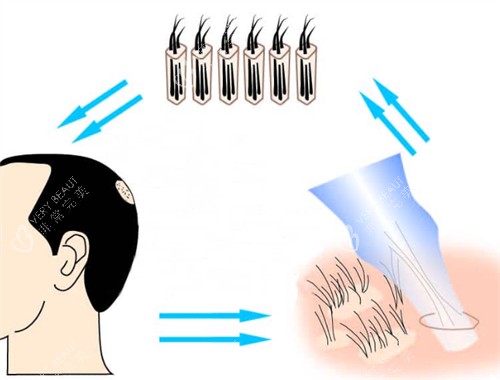

后来才知道,植发的本质是把后枕部(俗称“后脑勺”)的毛囊移植到脱发区。但!每个人的毛囊数量是固定的,后枕部资源少的人(比如我这种天生头发细软+脱发面积大的),强行植发可能“前额刚冒头,后脑勺先秃光”,到时候连戴假发都遮不住。

避坑重点:植发前一定要做毛囊检测!如果医生告诉你“后枕部资源不足”,千万别硬着头皮上——省下的钱买生发液不香吗?

二、“你头皮炎症这么重,植了等于白植!”医生的第二刀

“你这头皮红得像猴屁股,还有痂皮,现在植发感染风险太高。”医生指着我的头皮照片,语气像在劝退一个“高危客户”。我当时还嘴硬:“我抹点降低炎症药不行吗?”结果被医生怼得哑口无言:“炎症没消就植发,毛囊种进去可能直接‘死’在伤口里!”

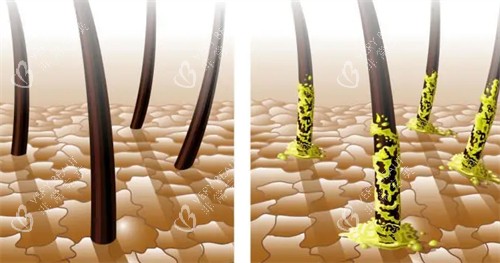

后来我才明白,头皮有炎症(比如脂溢性皮炎、***)时,植发就像在“烂土地”上种庄稼——伤口容易感染,毛囊存活率直接打对折。更坑的是,有些机构为了赚钱,会忽悠你“边降低炎症边植发”,结果钱花了,头发没长出来,头皮反而更糟。

避坑重点:植发前1个月必须治好头皮炎症!如果医生没提醒你这一点,直接换机构——他可能只想赚你的钱,不管你的死活。

三、“你脱发不稳定,植了还得掉!”医生的第三记暴击

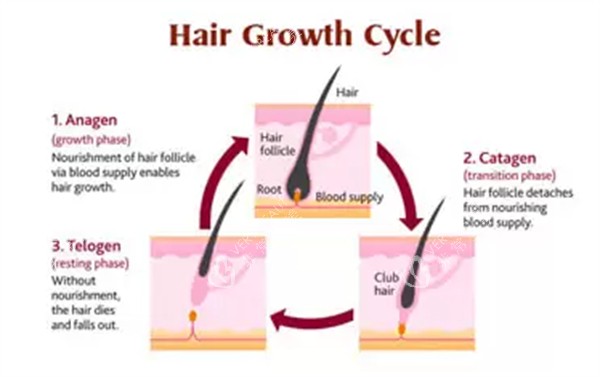

“你这半年掉发量忽高忽低,现在植发,明年可能又秃。”医生翻着我的掉发记录,眼神像在看一个“不省心的孩子”。我当时还狡辩:“我掉的是细软头发,粗的还在呀!”结果被医生科普:“脱发不稳定时植发,就像在‘地震带’上盖房子——原生发继续掉,植的头发却不动,然后变成‘中间秃,四周密’的‘小龙人’发型!”

后来我查了资料,发现脱发分“稳定期”和“进展期”。稳定期时,每天掉发量少于100根,植发结果才好;进展期时,掉发量忽高忽低,植发后原生发可能继续脱落,导致“植发区”和“脱发区”界限分明,像戴了个假发套。

避坑重点:脱发不稳定时千万别植发!先用药(比如米诺地尔)稳定3-6个月,再考虑植发——省下的钱够买一年生发洗发水了。

四、“你期望值太高,植了可能更崩溃!”医生的第四刀直戳心窝

“你想植成‘发量***’?现实可能连‘及格线’都达不到。”医生拿着我的结果模拟图,语气像在泼冷水。我当时还反驳:“我看病例里有人植完头发浓密得像海胆!”结果被医生怼得脸红:“病例是挑过的,你自己的毛囊质量、术后护理、医生技术,哪样能确保和病例一样?”

后来我才知道,植发结果受3个因素影响:

毛囊质量:后枕部毛囊粗壮的人,植完头发更密;像我这种细软毛囊,植完可能还是“稀疏感”。

医生技术:提取毛囊时损伤率超过10%,存活率直接打对折。

术后护理:熬夜、抽烟、吃辣都会影响毛囊存活,医生可管不了你回家后的“作死”行为。

避坑重点:植发前一定要降低期望值!把它当成“头发密度补救”,而不是“发量重生”——否则术后看到“半浓半稀”的头发,哭都来不及。

五、“你术后护理太懒,植了等于白花钱!”医生的第五刀让我无地自容

“你术后3天就洗头?还挠了头皮?现在***发作,存活率能高才怪!”医生看着我红肿的头皮,语气像在训一个“不听话的学生”。我当时还委屈:“不是说3天可以洗头吗?”结果被医生科普:“可以洗,但得用医生开的专用洗发水,还得轻柔!你倒好,直接用指甲挠,毛囊都被你挠‘死’了!”

后来我查了资料,发现术后护理比植发本身更重要:

洗头:前3天用生理盐水轻擦,第4天开始用无刺激洗发水,水温别超过37℃。

睡觉:前1周尽量平躺,别压到种植区,否则毛囊可能移位。

饮食:前1个月忌辛辣、海鲜、酒精,否则头皮红肿,毛囊存活率下降。

避坑重点:术后护理比植发更重要!如果医生没给你详细护理方案,或者你懒得执行,劝你别植发——省下的钱够治几次头皮炎了。

然后说句大实话:植发不是“无所不能药”,适合的才是更好的!

现在回头看,我当初植发前的焦虑、术后的崩溃,其实都源于“信息差”——没搞清楚自己的毛囊资源、脱发状态、术后护理,就急着“上车”,结果踩了一堆坑。

如果你也在考虑植发,先问自己3个问题:

我的后枕部毛囊够吗?

我的脱发稳定吗?

我能坚持术后护理吗?

如果答案都是“是”,再找正规机构、有经验的医生;如果有任何一个“否”,劝你三思——毕竟,头发是自己的,钱也是自己的,别因为一时冲动,赔了夫人又折兵。

现在,你还想植发吗?