“哎呦,这脚疼得跟踩了钉子似的!”60岁的王阿姨扶着墙,皱着眉头跟老姐妹吐槽。她脚上的拇外翻已经折磨她十几年了,年轻时还能忍,现在走两步就钻心疼,连跳广场舞的快乐都被搅黄了。像王阿姨这样的老人可不少——拇外翻到底要不要手术?60岁是不是“太老了”?今天咱们就唠唠这事儿,把“年龄门槛”和“手术风险”掰扯清楚。

一、60岁做手术,是“瞎折腾”还是“及时止损”?

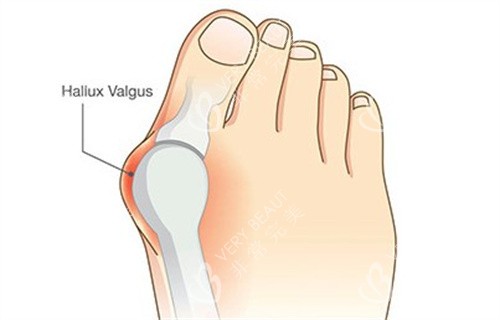

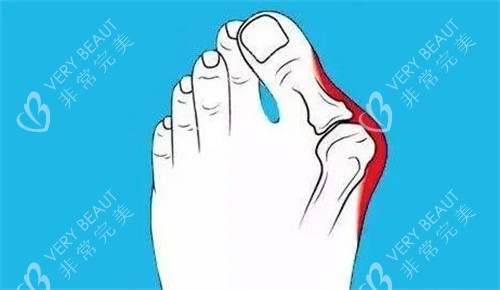

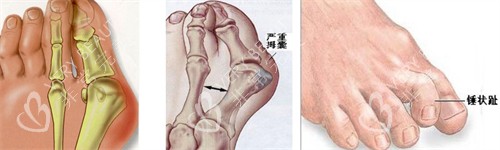

“人老了,骨头都脆了,还动啥手术?”这是不少老人心里的顾虑。可现实是,拇外翻这事儿,年龄越大,问题可能越严峻。年轻时可能只是脚趾歪一点,穿鞋磨得慌;到了60岁,关节变形、骨刺增生、跖趾关节红肿疼痛,甚至走路都一瘸一拐。王阿姨就是典型——她年轻时爱穿尖头鞋,拇外翻从“小歪”变成“大拐”,现在连平底鞋都塞不进去,疼得晚上睡不着。

医生怎么说?

“60岁以上不是手术禁忌,关键看两点:一是疼不疼,二是能不能忍。”杨正明医生提到,如果拇外翻引发剧烈疼痛、影响走路,或者保守治疗(换鞋、矫形器)半年没结果,手术反而能“一劳永逸”解决问题。毕竟,生活质量比“怕麻烦”重要多了,对吧?

二、手术风险高?先看看这3个“硬指标”

“我血压高,血糖也不稳,手术会不会下不来台?”这是老人比较担心的。确实,60岁以上常伴有心脑血管疾病、糖尿病,手术风险比年轻人高。但风险高≠不能做,关键看这3个“硬指标”:

基础病稳不稳?

高血压、糖尿病患者,只要血压、血糖控制在合理范围(比如血压<160/100mmHg,空腹血糖<8mmol/L),手术风险能降一大半。医生会联合心内科、内分泌科会诊,把身体调成“健康模式”再动手。

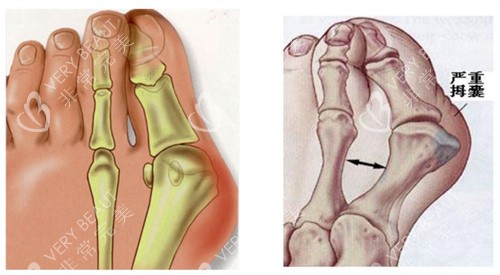

骨头脆不脆?

骨质疏松的老人,骨头像“酥饼干”,截骨后愈合慢。但现代手术会用钢板、螺钉固定,配合抗骨质疏松药,骨头也能“支棱”起来。王阿姨术后3个月复查,骨头长得倍儿结实,现在能小跑着追孙子了。

术后能不能“听话”?

手术成功只是头一步,术后改善才是关键。老人得按医嘱穿特制鞋、做改善训练,别嫌麻烦——毕竟,谁也不想白挨一刀,对吧?

三、手术方式怎么选?“软硬兼施”更靠谱

拇外翻手术不是“一刀切”,得根据病情“量身定制”。60岁以上老人,医生通常会选这两种方式:

软组织手术:适合轻中度拇外翻,主要是松解紧张的肌腱、调整关节囊,改善脚趾“正位”。就像给歪了的门轴上点油,让脚趾能“顺溜”活动。

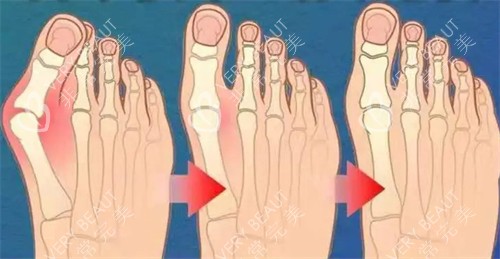

截骨矫形术:适合重度拇外翻,把变形的骨头截断、重新拼接,再用钢板固定。听起来吓人,但现代技术能让骨头“无缝对接”,术后3个月就能正常走路。王阿姨做的就是这种,现在脚趾直溜溜的,穿鞋再也不磨了。

四、术后改善慢?老人有“专属优势”

“年轻人改善比较快,我这老胳膊老腿,得躺半年吧?”其实,老人术后改善有“专属优势”——更听话!年轻人可能急着上班、运动,容易过早负重;老人时间充裕,能耐心按医嘱改善,反而改善得更稳当。

当然,老人术后也有“小讲究”:

穿宽松鞋,别急着穿高跟鞋“臭美”;

每天泡脚、按摩,促进血循环;

3个月内别提重物,给骨头“长结实”的时间。

结尾:年龄不是“紧箍咒”,健康才是“硬道理”

说到底,60岁做拇外翻手术,没有“该不该”,只有“值不值”。如果疼痛让你夜不能寐,如果走路像“踩刀尖”,如果连跳广场舞的快乐都被剥夺——那手术就是“及时雨”。当然,后来决定权在医生和您手里——找个靠谱的骨科医生,做个深入评估,把风险和收益聊透,再拍板也不迟。