为什么有人做完鼻子还是“假”?王旭明野生实例分析告诉你:自然美需要技术与审美双在线!

一、野生鼻与流水线设计的“隐形差距”

网络上总有人抱怨:“做完肋骨鼻像顶了根棍子”“侧面弧度生硬得像动画建模”。究其本质,是医生用标准化模板套用千人千面的鼻部基础,导致“形到神不到”。

而王旭明野生实例分析中强调的“野生感”,恰恰是打破模板化操作的核心——通过动态模拟面部表情、分析原生骨相与软组织关系,让鼻子既有立体度,又能与眉眼、唇形自然呼应。

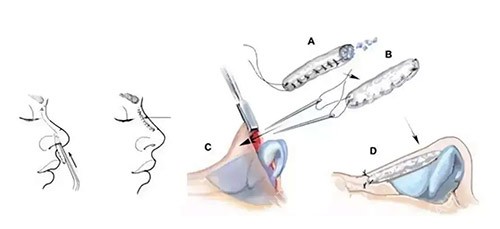

举个真实实例:一位面中扁平的求美者,曾因盲目追求高挺鼻梁导致鼻头被过度拉长,正面显老气。经王旭明团队调整后,通过自体肋软骨重塑鼻尖支撑点,同时保留原生鼻翼的微肉感,较终实现“鼻梁高度够用,鼻头弧度灵动”的变化。术后她自嘲:“终于从‘女巫鼻’回归人类五官了!”

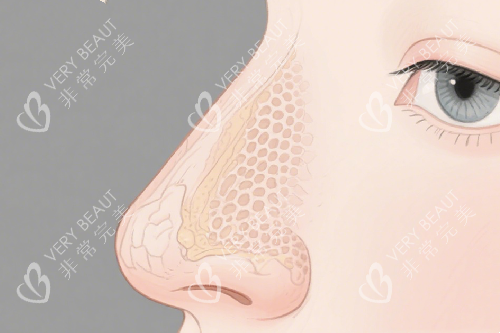

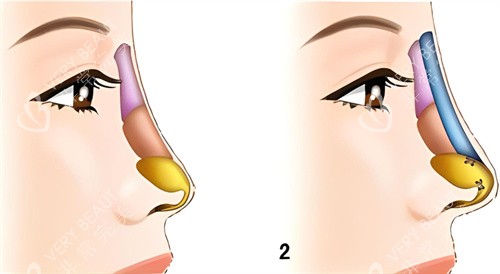

二、自然立体的本质:骨相逻辑先行

“肋骨鼻综合6万起”的价格背后,真正值钱的是医生对骨相美学的把控能力。很多人误以为“材料越贵变化越好”,实则忽略了医生如何将肋软骨雕刻成适配个人骨骼的形态。

王旭明野生实例分析中曾拆解过一组对比实例:同一批肋软骨材料,A医生直接堆叠出直鼻形态,导致鼻背线条僵硬;而王旭明则根据求美者颧骨高度调整鼻背转折角度,利用软骨特性模拟出真实的骨骼起伏感。

这种“先解构,再重建”的思路,让鼻子脱离单纯的“高、挺、翘”标签。例如颧弓宽的人群适合略带驼峰的鼻背设计,能中和面部留白;下颌方折的轮廓则需要鼻尖微微上翘,增加面部轻盈感——这些细节,正是自然美与网红脸的分水岭。

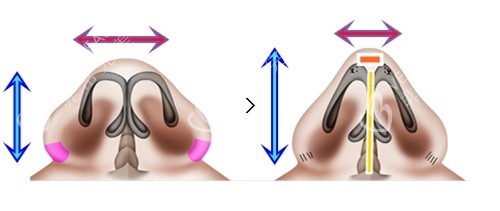

三、鼻头精致化的“毫米博弈”

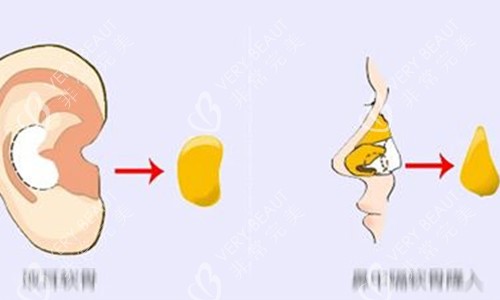

如果说鼻梁高度决定了立体度,那么鼻头形态就是自然感的灵魂。传统鼻综合常陷入两个极端:要么过度切除软组织导致鼻尖挛缩,要么堆砌过多软骨形成“球状鼻头”。

而王旭明野生实例分析提出的“生态鼻头”概念,主张通过肋软骨搭建双向支撑结构——既强化鼻小柱硬度防止塌陷,又保留软组织弹性以实现动态自然。

一位舞蹈演员的实例非常有代表性:她需要做大幅度表情且常被强光照射,对鼻头精细度要求极高。王旭明团队采用“盾牌移植物+延伸型鼻中隔”复合支架,使鼻尖在仰头、大笑时仍保持稳定线条,侧面光影过渡如原生般流畅。术后她坦言:“终于不用靠修图软件拉鼻尖了!”

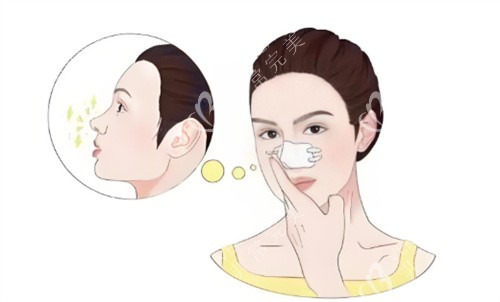

四、野生鼻的长期主义:抗衰>快速变化

选择肋骨鼻综合时,90%左右的人只顾当下变化,却忽略十年后的形态变化。肋软骨虽不易吸收,但若支架搭建不合理,可能出现鼻尖下垂、鼻背扭曲等问题。

在王旭明野生实例分析的随访数据库中,一组术后5年的对比照引发关注:采用传统L型支架的实例出现明显鼻尖下旋,而王旭明设计的开放式桁架结构,通过分散受力点维持了鼻尖上翘角度。

这种“抗衰思维”还体现在材料处理上。例如将肋软骨剖片后交叉编织,既能避免弯曲变形,又能减少皮肤张力;

针对皮肤薄的求美者,增加筋膜包裹层以弱化轮廓感……这些隐藏的技术细节,才是“超好看”背后的硬核支撑。

自然美从来不是流水线的产物,而是技术与艺术的准平衡。

当肋骨鼻综合回归“为个体服务”的本质,才能让每个人都能拥有“像自己,但更更好”的野生美感。