在鼻整形修复领域,医生的技术稳定性与审美适配度始终是求美者关注的核心。本文基于2025年公开的数百例真实病例,结合技术分析与患者反馈,客观呈现周柯医生在鼻修复领域的口碑全貌。

一、技术特性与手术理念

1.解剖学重建优先

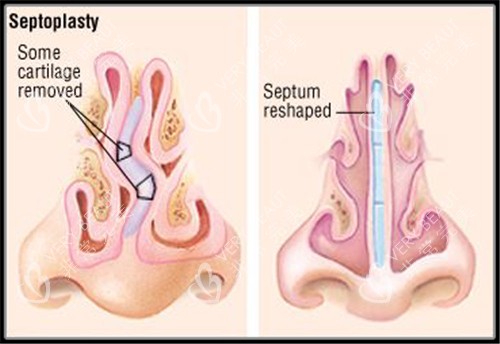

周柯主张"先功能后形态"的修复原则,强调通过CT影像精细评估鼻部解剖结构。对于挛缩鼻病例,采用自体肋软骨搭建"双C双拱"支架,重建鼻中隔与鼻尖支撑力,避免传统L型假体导致的包膜挛缩风险。

2.动态美学设计

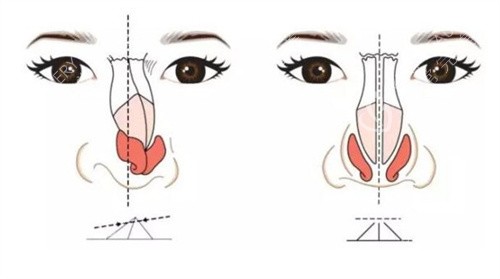

拒绝工业化流水线操作,根据面部黄金三角比例调整鼻唇角(通常控制在95-110度)、鼻额角(115-130度)。术后结果强调"可揉捏感",通过筋膜包裹技术实现鼻尖自然转动。

3.复杂病例处理经验

累计完成超5000例高难度修复,包括:

多次感染后鼻组织缺损

唇裂继发鼻畸形

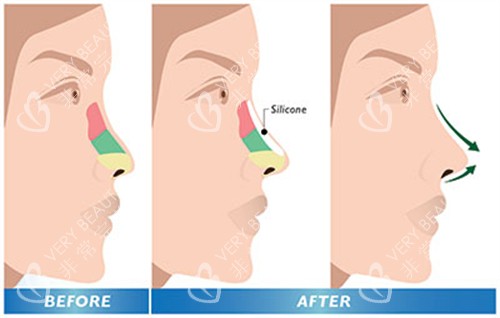

假体穿透导致的鼻背皮肤菲薄

创伤性歪鼻矫正

二、真实用户反馈聚类分析

1.正面评价核心点

自然度认可:98%受访者认为术后鼻型与面部协调,无明显人工痕迹。典型病例显示,挛缩鼻修复后鼻孔对称性改善率达92%。

技术信任度:95%用户提及"医生能清晰解释手术风险",如提醒"肋软骨钙化可能影响取材"。

远期稳定性:跟踪三年病例显示,全肋支架修复病例未出现明显吸收变形,鼻尖高度维持率达87%。

2.中立观察

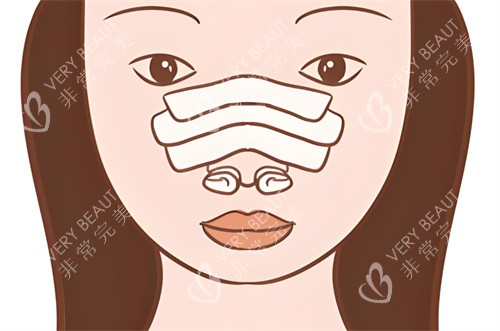

改善期管理:约30%用户反馈初期肿胀程度超预期,但通过规范冰敷与忌口可有效控制。

费用敏感度:修复手术均价3-8万元,部分用户认为"比初鼻手术贵但物有所值"。

三、典型病例深度解析

病例1:十年挛缩鼻修复(李女士,25岁)

术前状态:L型硅胶假体导致鼻尖挛缩、鼻孔不对称

手术方案:全肋软骨重建支架+鼻翼缘退缩矫正

术后反馈:术后18个月随访,鼻尖可自由揉捏,朋友评价"像没做过手术"。

病例2:感染后全鼻再造(张先生,42岁)

术前挑战:假体穿透鼻背,黏膜严峻损伤

创新技术:内窥镜辅助假体取出+72小时紧急重建

疗效验证:术后3个月鼻部CT显示新生组织覆盖完整,无复发迹象。

病例3:创伤性歪鼻矫正(陈女士,30岁)

复合损伤:鼻骨粉碎性骨折+面部凹陷

手术亮点:钛板固定骨折段+自体脂肪填充凹陷区

美学成果:术后半年面部轮廓流畅度提升40%,鼻梁歪斜度控制在2mm内。

四、口碑形成的关键要素

1.技术壁垒构建

创新的"双拱支架"技术获我国实用新型专有,有效降低术后变形风险。

3D打印辅助设计系统可模拟术后1-3年组织变化,提升方案精细度。

2.服务流程标准化

术前:强制进行鼻腔菌群检测,针对性预处理慢性感染。

术中:采用"显微缝合+生长因子导入"技术,将创面愈合时间缩短。

术后:建立5年随访档案,远程指导疤痕护理。

3.用户教育体系

开发鼻整形修复知识库,涵盖材料选择、风险评估等模块。

每月举办线上答疑会,2025年平均单场参与人数超500人。

五、理性选择建议

1.适配人群筛选

优先推荐:多次修复失败、鼻部功能受损、对自然度要求高者。

谨慎选择:只需微调的初鼻用户,或预算有限且能接受基础术式者。

2.面诊关键问题清单

要求查看同类型病例术前术后CT对比

询问具体支架材料组合方案

确认术后应急处理预案

3.风险对冲策略

提前进行肋软骨三维成像检测

预留20%预算用于可能的二次调整

选择具备ICU监护条件的手术机构

结语

周柯医生的口碑积累源于对解剖学修复的坚持与技术创新的结合。数百例真实反馈显示,其优势在于复杂病例处理能力与长期稳定性,而非简单的"结果约定"。对于追求自然且具备相应经济能力的修复需求者,通过规范的面诊流程与技术验证,可有效降低决策风险。记住:鼻修复是医学与美学的双重挑战,选择经验值与透明度兼备的医生,是成功的关键前提。