在面部年轻化领域,玻尿酸填充因其小创口、即时起效的特点,成为改善轮廓凹陷的常用手段。但如何实现“妈生感”自然结果,避免假面僵硬的填充感,是求美者关注的核心问题。本文从苹果肌、太阳穴、下巴三个易显假部位切入,结合医生操作技巧与实际病例,解析自然填充的关键,并提醒过度填充的潜在风险。

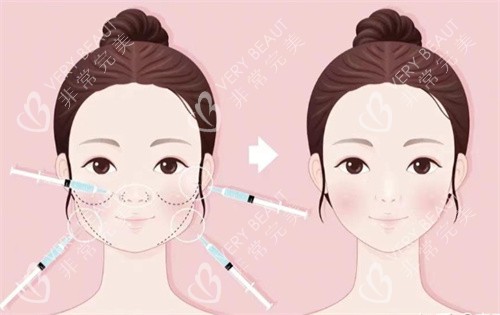

苹果肌填充:轻盈感>饱满度

苹果肌的年轻态依赖颧部脂肪垫的支撑,填充时需兼顾动态表情与静态轮廓。若注射量过多或层次过浅,易导致笑起来肌肉僵硬、面部肿胀感。

自然填充技巧

分散注射法:将单点剂量控制在0.1-0.2毫升,通过5-6个注射点均匀分布,形成面状支撑而非块状堆积。例如,1毫升玻尿酸可分散至颧骨体、颧骨突、眶下缘三个区域,模拟天然脂肪垫的分布。

韧带提升技术:在颧弓韧带、颊上颌韧带等深层结构进行注射,通过提升韧带带动苹果肌上移,减少表层填充量。这种方法可改善法令纹的同时,避免苹果肌下垂。

材料选择:优先使用中分子玻尿酸,其内聚力适中,既能提供支撑又不易扩散。例如,乔雅登雅致或瑞蓝2号,这类产品弹性模量较低,适合浅层填充。

风险预警

早期显假:术后1周内因肿胀可能看似饱满,需耐心等待1-2个月,待组织水肿消退后评估结果。

长期僵硬:若3个月后仍存在笑不动的情况,可能因填充量过大或注射层次过浅,需通过玻尿酸溶解酶调整。

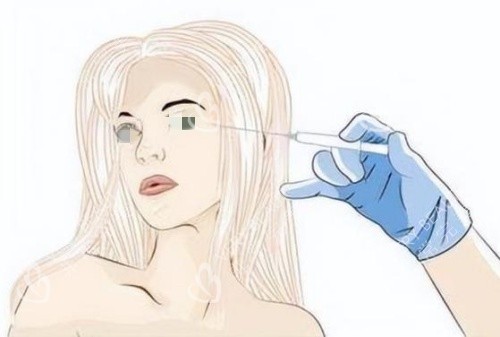

太阳穴填充:颞部轮廓的平滑过渡

太阳穴凹陷会加剧面部棱角感,填充时需注意与颧弓、额部的衔接,避免“鼓包”或“断层”。

自然填充技巧

深层注射为主:将玻尿酸注射至颞浅筋膜深层,靠近骨膜层,模拟颞部脂肪垫的天然位置。例如,使用22G钝针在发际线内进针,沿颞线扇形注射,减少表面凹凸感。

剂量控制:单侧填充量通常为1-2毫升,凹陷明显者不超过3毫升。过量填充易导致太阳穴与颧弓交界处突起,形成“菱形脸”。

材料选择:大分子玻尿酸如乔雅登极致或艾莉薇,因其支撑力强,可减少扩散风险。

风险预警

血管损伤:颞部血管密集,非专科医生操作可能误入颞浅动脉,引发栓塞。需选择熟悉解剖结构的医生,并采用缓慢注射、退针给药的方式。

表情僵硬:若注射过浅,可能压迫颞肌,导致咀嚼时酸痛或太阳穴部位发紧。

下巴填充:轮廓线的自然延伸

下巴后缩或短小会影响侧脸美观,填充时需兼顾长度、翘度与下颌缘的衔接,避免“蛇精脸”。

自然填充技巧

三点定位法:在下巴中点、左侧1/3处、右侧1/3处各注射0.3-0.5毫升,形成微翘弧度。例如,使用25G锐针在唇龈沟进针,分层注射至骨膜层。

剂量调整:轻度后缩者单侧1毫升即可,明显短小者不超过2毫升。过量填充易导致下巴前突,与颈部衔接生硬。

材料选择:大分子玻尿酸如瑞蓝丽瑅或伊婉V,其硬度较高,可塑造清晰轮廓。

风险预警

下巴发硬:术后初期因肿胀可能触感偏硬,1个月后若仍存在硬块,可能因注射层次过浅或玻尿酸交联剂残留。

下颌缘模糊:若未同时注射下颌缘,可能导致下巴与颈部界限不清,需结合溶脂或提升项目改善。

过度填充的共性风险与预防

显性风险

馒化脸:皮肤被过度撑开,失去自然褶皱,远看像“发面馒头”。例如,周女士5个月内注射100多支玻尿酸,导致面部肿胀、表情呆滞。

移位变形:玻尿酸因重力或肌肉运动扩散至非目标区域,如苹果肌填充物下滑至鼻基底,形成“泪沟”。

感染风险:非正规产品可能携带杂质,引发红肿、硬结,甚至化脓。例如,孟女士注射400支玻尿酸后,因产品刺激导致臀部感染。

隐性风险

组织萎缩:长期依赖填充可能削弱自身脂肪垫的支撑力,形成“依赖性凹陷”。

审美固化:过度追求“理想比例”可能丧失个人特色,导致千人一面。

预防策略

少量多次:初次填充量不超过预期量的70%,3个月后根据吸收情况补打。

选择正规机构:确认机构持有《医疗机构执业许可证》,医生具备《医师资格证书》与《医师执业证书》,产品可通过我国药监局官网查询注册信息。

术后管理:术后48小时内冷敷减少肿胀,1周内避免高温环境,1个月内不按压填充部位。

玻尿酸填充的自然与否,取决于医生对解剖结构的理解、材料的精细选择及求美者的理性预期。苹果肌需“隐于无形”,太阳穴要“平滑过渡”,下巴应“自然延伸”,而避免过度填充的关键,在于尊重个体基础,追求“改善”而非“改变”。选择正规机构与专科医生,是确保结果与安心的头一步。