正颌手术实录:一场关于勇气与改变的自我对话

凌晨三点的病房里,监护仪的滴答声与窗外的雨声交织成特殊的安眠曲。我轻轻摸了摸依然肿胀的脸颊,指腹触到的是略带凉意的医用敷料。这是正颌手术后的第48小时,疼痛感已从当初的尖锐逐渐转为钝痛,像一块正在融化的冰。

五年辗转:从自我怀疑到理性抉择

2019年春天,我在口腔医院拍摄了头一张头颅侧位片。当X光片在显示屏上展开时,23岁的我头一次清晰看到自己的骨骼轮廓——下颌角明显外扩,上颌骨发育不足形成的"凹面型"特征,让侧脸线条呈现出不自然的凹陷。那天诊室外等候的患者中,有位母亲抱着哭闹的孩子反复安慰:"我们只是来检查牙齿的"。这句话像根细针,轻轻扎破了我长久以来的心理防线:原来在旁人眼中,我的面部轮廓问题竟被误读为单纯的牙齿排列异常。

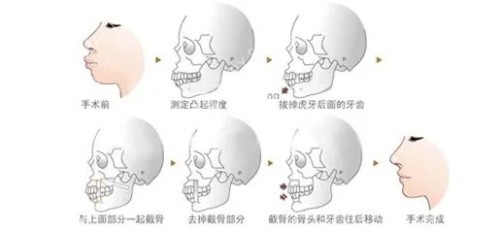

接下来的五年,我辗转于不同城市的口腔科。每次面诊都像一场小型审判,医生们或委婉建议"可以考虑正畸改善",或直言"需要正颌手术干预"。直到2023年,在某综合医院颌面外科,主管医师用三维重建模型向我展示骨骼结构时,那些在镜子里模糊的轮廓突然变得清晰可触。当模型旋转到侧位角度,上下颌骨的错位关系如同错位的齿轮,让我头一次真正理解"骨性畸形"的含义。

手术方案设计:精细与健康的平衡术

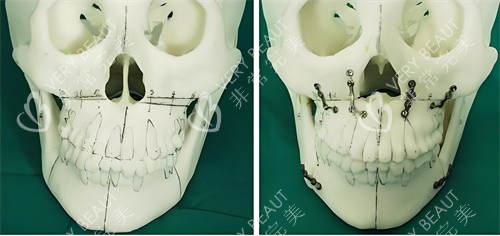

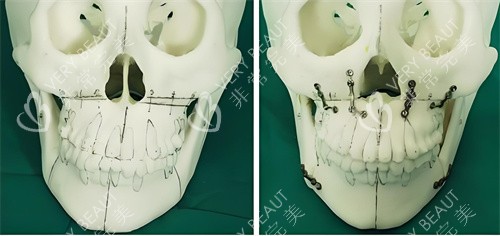

手术方案确认是在2024年深秋。主治医师用激光笔在三维影像上划出三条截骨线:上颌LeFortI型截骨前移4mm,下颌支矢状劈开术(SSRO)后退6mm,颏部水平截骨成形。这些专科术语背后,是医生对咬合关系、神经保护、面部比例的精密计算。

"你的颏神经管位置偏低,下颌支截骨时需要特别留意",医生指着CT片上的白色高亮区域解释。这个细节让我意识到,所谓"换头式"改变绝非简单截骨,而是需要避开2mm宽的神经管道,在0.5mm精度的操作中完成骨骼重塑。确定的方案没有追求夸张的V脸结果,而是将上颌前移量控制在4mm——这个数值既能改善凹面型,又能避免鼻基底过度抬高导致的"鹦鹉嘴"畸形。

术后痛感管理:超越生理的心理重建

术后头一周的疼痛管理堪称艺术。麻醉消退后的头一个夜晚,下颌部持续的灼烧感如同有人用砂纸反复摩擦骨骼。但比生理疼痛更煎熬的,是面对镜中"外星人"面孔的心理冲击。肿胀让颧骨异常突出,下眼睑因组织液堆积形成半月形淤青,这种"月球表面"般的容貌让我连续三天拒绝视频通话。

护士长分享的"疼痛日记"方法派上用场:每小时记录疼痛等级(1-10分)、用药时间、肿胀变化。当第七天疼痛评分从9分降至4分时,我惊讶地发现心理承受阈值也在同步提升。更关键的是严格遵循"冷敷-热敷"交替疗法:术后48小时持续冰敷消肿,第三天开始温敷促进循环,这种物理疗法比单纯依赖止痛药更有效。

六个月蜕变:时间给出的温柔答案

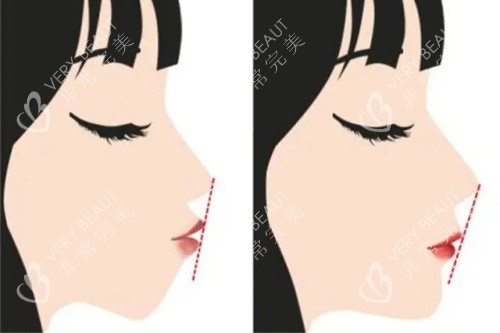

术后三个月复查时,主治医生调出不同阶段的面部照片。肿胀消退后的轮廓逐渐显现:上颌前移后,鼻唇角从85度变为95度,原本凹陷的侧脸线条变得柔和;下颌后退6mm后,下颌角拐点从耳垂下方2cm处上移至1.5cm,形成更符合美学标准的120度夹角。惊喜的是颏部成形带来的连锁反应——原本后缩的下巴通过水平截骨前移,不仅改善了三庭比例,还让颈颌角线条变得清晰利落。

如今站在镜前,我仍会习惯性地用手指比量面部轮廓。那些曾经让我焦虑的骨骼错位,已在时光中完成重塑。这场手术带来的不仅是外貌的改变,更让我学会与自我和解:当我们不再执着于"理想"的执念,转而追求"健康"与"平衡",改变便会以自然的方式发生。

病房的窗帘被晨风吹起一角,阳光透过纱帘在墙面投下斑驳光影。我按下床头呼叫铃准备拆除更后一块加压绷带,突然想起术前谈话时医生说过的话:"正颌手术不是魔法,而是用科学的方式帮助骨骼回归它应有的位置。"此刻望着窗外渐次绽放的樱花,这句话有了更具体的注脚——有些改变需要耐心等待,就像春天总会如期而至。