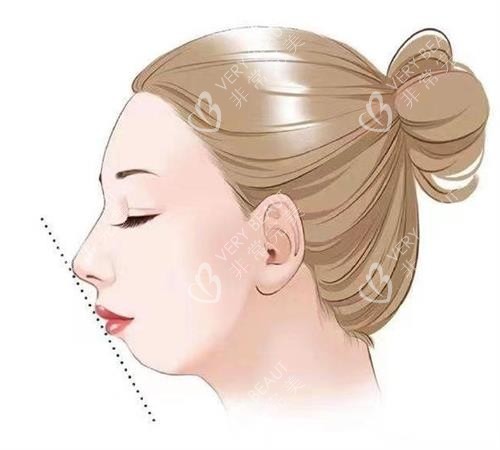

我从前不爱自拍,总觉得自己脸型“怪怪的”——侧面看下巴像被按进喉咙,正面又显得嘴凸。朋友调侃我像“鸟嘴”,起初只当是玩笑,后来翻旧照片才惊觉:下颚内缩让我的脸失去立体感,连微笑都像在抿嘴硬撑。更难受的是,睡觉常被呼吸不畅憋醒,早晨口干舌燥。那时我才意识到,这不仅是美观问题,更牵连着健康。

初探自然疗法:那些被神化的“零成本方案”

抱着侥幸心理,我开始尝试网上热议的自然疗法:

•姿势矫正:手机设闹钟每小时提醒抬头,走路时刻意挺直脊背。起初颈肩酸痛加剧,两周后体态虽改善,但镜子里的下巴依然“躲”在阴影里。

•肌肉训练游戏:照着视频做“舌尖顶上颚”“吹气球训练”,每天三组练到腮帮发酸。坚持三个月后,闭嘴呼吸确实轻松些,可同事一句“你近期脸变方了?”让我哭笑不得——原来咬肌变壮反而凸显了下颌后缩。

•睡眠与咀嚼玄学:换成颈椎枕仰睡,硬着头皮啃苹果、嚼牛肉干。睡眠质量倒是提升了,但某天牙医皱眉警告:“颞下颌关节已出现弹响,再乱练可能磨坏软骨”。

自然方法像温和的辅助者,缓解了部分功能问题,却撼动不了骨骼的“顽固布局”。当按摩师按着我的颏部说“骨头位置限死了,光揉没用”,我终于认命:该面对专科干预了。

走进诊室:颠覆认知的医疗真相

面诊时,医生用CT影像点醒了我:

•轻度功能性障碍(如我的情况):可通过隐形牙套配合唇肌训练,适合后缩<5mm的青少年。而我23岁的骨龄,已错过生长刺激黄金期。

•中度骨性问题:需采用颌骨牵引术,靠金属支架每天牵拉0.5mm促生新骨。但想到半年挂着“钢铁侠”装置上班,我头皮发麻。

• 重度结构畸形:正颌手术是仅有解。截骨前移+钛钉固定,术后可能伴唇部麻木、感染风险。医生指着模型解释:“你的气道被压迫了12%,长期缺氧比手术更危险”。

更终抉择:在妥协中寻找更优解

挣扎许久,我选择了分阶段改造方案:

术前正畸铺垫:戴隐形牙套排齐牙齿。原以为会丑两年,没想到透明牙套社交距离几乎隐形。代价是每月复诊调弓丝,酸胀期只能喝粥。

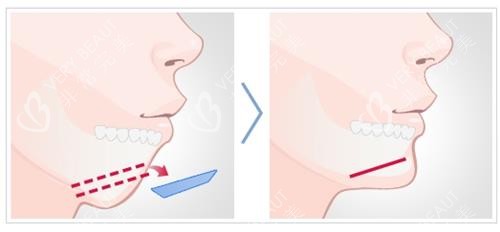

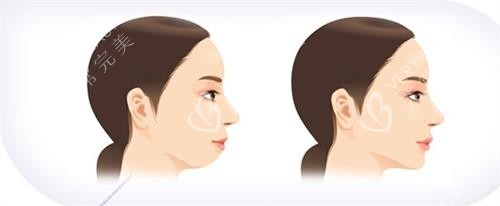

颏成形术精细雕刻:避开大动干戈的双颌手术,只截断颏部骨块前移6mm。手术全程口内切口,脸上不留疤。清醒后摸到纱布包裹的下巴,有种陌生的踏实感。

功能巩固阶段:术后佩戴颌间牵引器调整咬合,每天用医用张口器防止肌肉粘连。更痛的是咳嗦打喷嚏,得拼命护住下巴怕震动伤口。

重生之痛:值得吗?

消肿过程像慢速播放的花开:

•第7天拆线:镜子里是青紫的“鞋拔子脸”,喝营养粉喝到反胃;

•第30天:轮廓线条初现,同事惊呼“你去了趟美容院?”;

•半年后:爬山时呼吸畅快如新生,闺蜜抓拍的侧颜照初次被我设为头像。

如今手指抚过下巴那道看不见的骨缝,仍会想起医生的话:“矫正不是追求理想,是让功能与美学找回平衡。”如果重来一次,我依然会选这条路——但会少走三年弯路,更早直面问题的核心。

给同路人的坦诚建议

自然方法有用但有限:适合青少年或轻度代偿,成人骨性问题需现实看待;

越早干预代价越小:生长高峰期矫正事半功倍,别像我拖到骨骼定型;

拒绝“自助式冒险”:网上卖的DIY矫正器可能毁牙,专科方案才是性价比之选;

术后维护决定成败:流食期营养补充、张口训练、清洁护理,一步都别敷衍。

这一路更大的领悟是:下颚内缩的矫正,本质是与自己身体的一次深度和解。它需要勇气接纳不理想,更需要智慧在纷杂信息中,找到那条尊重生理规律的路。