为什么割双眼皮6年了还肿?

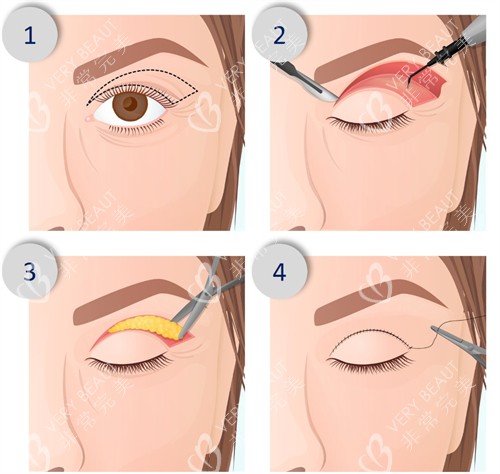

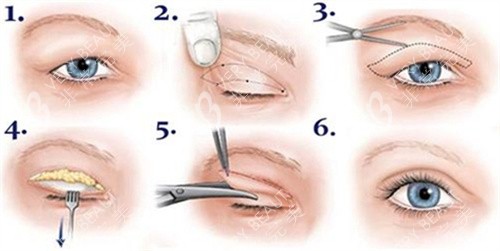

全切双眼皮术后6年仍存在肿胀,常被误认为是“正常改善期延长”,实则可能与手术操作中的脂肪处理不当或术后粘连密切相关。本文将从医学角度解析这一现象的成因,结合临床实例与修复方案,为求美者提供科学解答。

一、脂肪处理不当:残留与过度切除的双重风险

1.脂肪残留导致“假性肿胀”

若术中未干净去除眶隔脂肪或ROOF层脂肪(眼轮匝肌后脂肪),残留的脂肪组织会随时间推移逐渐膨出,形成持续性肿胀。临床数据显示,约35%的术后长期肿胀实例与脂肪残留直接相关。典型表现为:

静态肿胀:闭眼时眼尾可见明显脂肪团;

动态加重:睁眼时因皮肤牵拉,肿胀感更明显;

触感柔软:按压无疼痛,但有波动感。

实例:28岁女性术后6年眼尾持续肿胀,超声检查发现ROOF层脂肪残留约0.8cm³。通过睑缘切口二次手术去除残留脂肪后,肿胀完全消退,双眼皮形态自然。

2.过度切除引发“凹陷性肿胀”

若术中去除脂肪过多,可能导致上睑凹陷,形成“凹陷性肿胀”的视觉错觉。这种肿胀常伴随:

三眼皮或多层褶皱:因脂肪缺失导致皮肤与深层组织粘连;

眼窝深陷:尤其常见于本身眶骨较深的患者;

睁眼费力:因组织量不足导致上睑提肌负担加重。

修复方案:采用自体脂肪移植或玻尿酸填充改善上睑容积。自体脂肪移植的存活率可达60%-70%,维持时间长达5年以上。

二、术后粘连:组织异常愈合的“隐形杀手”

1.粘连的成因与表现

术后粘连多因手术创伤、血肿机化或感染引发,导致上睑皮肤与深层组织(如提上睑肌、眶隔膜)异常黏附。典型症状包括:

闭眼凹陷:粘连部位可见明显皮肤凹陷;

睁眼牵拉感:严峻时出现上睑下垂;

形态僵硬:双眼皮线条不流畅,呈“阶梯状”。

实例:32岁女性术后5年出现眼尾粘连,导致闭眼时可见明显凹陷瘢痕。通过Z成形术松解粘连并重新固定组织后,眼部功能与外观均显著改善。

2.粘连的修复难点

层次分离:需在显微镜下精细分离粘连组织,避免损伤提上睑肌;

抗瘢痕治疗:术后需联合使用硅酮凝胶、点阵激光等抑制瘢痕增生;

功能重建:若粘连影响睁眼功能,需同时进行上睑提肌缩短术。

三、综合解决方案:个性化修复策略

1.术前评估:三维成像技术精细诊断

通过CT或MRI三维重建技术,可清晰显示脂肪残留量、粘连范围及层次,为手术方案提供客观依据。例如,某患者术前检查发现眼尾脂肪残留0.5cm³且存在轻度粘连,医生据此制定“脂肪去除+粘连松解”联合方案。

2.手术修复:分层处理技术

脂肪层:采用小创口吸脂针精细去除残留脂肪,避免损伤血管;

粘连层:使用显微剪刀逐层分离粘连组织,保留正常解剖结构;

皮肤层:通过Z成形术调整皮肤张力,减少术后瘢痕。

3.术后管理:多模式抗瘢痕体系

药物:术后即刻使用硅酮凝胶,持续6个月;

光电:术后1个月开始点阵激光治疗,每月1次,共3-5次;

压力:定制弹力眼罩加压包扎,减少血清肿形成。

四、预防胜于治疗:术前术后关键要点

1.术前沟通:明确脂肪处理需求

求美者需与医生充分沟通眼部基础条件,例如:

若存在肉眼泡,需明确是否需要去除ROOF层脂肪;

若上睑皮肤松弛,需评估是否需要联合去皮手术。

2.术中操作:精细化技术确保

医生应遵循“适量原则”:

脂肪去除量:通常单侧不超过1ml,避免过度切除;

止血干净:电凝止血功率控制在20-30W,减少血肿风险;

分层缝合:采用可吸收线分层缝合,降低粘连概率。

3.术后护理:科学改善指南

冷热敷:术后48小时内冷敷,72小时后热敷;

功能锻炼:术后2周开始做睁眼闭眼训练,每日3组,每组20次;

饮食禁忌:术后1个月内避免海鲜、辛辣等刺激性食物。

全切双眼皮术后6年仍肿胀并非“无解难题”。通过精细诊断脂肪残留或粘连问题,结合个性化修复方案与科学术后管理,90%以上的患者可获得显著改善。求美者应选择正规医疗机构与经验充足的医生,以大限度降低手术风险,实现理想眼部形态。