术后眼尾鼓包正常吗?

全切双眼皮术后眼尾出现鼓包是许多求美者关注的焦点问题。这一现象可能由生理性水肿、血肿、瘢痕增生或组织处理不当引发。本文将从医学角度解析鼓包成因,结合临床实例与术后护理规范,为读者提供科学应对方案。

一、术后1-4周:生理性肿胀与血肿的“自限期”

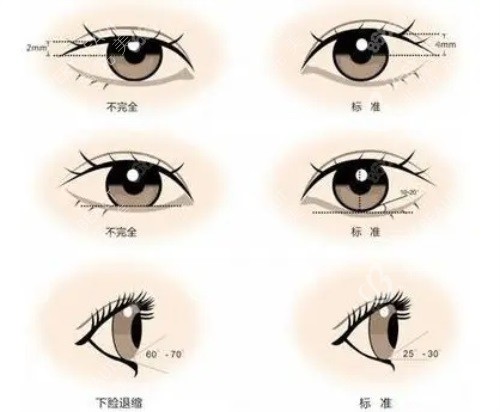

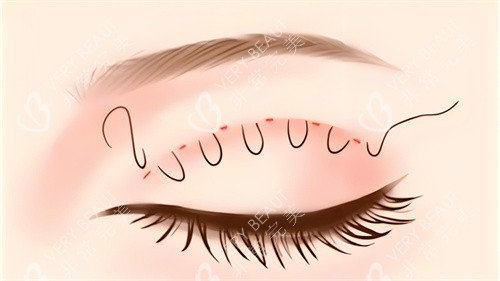

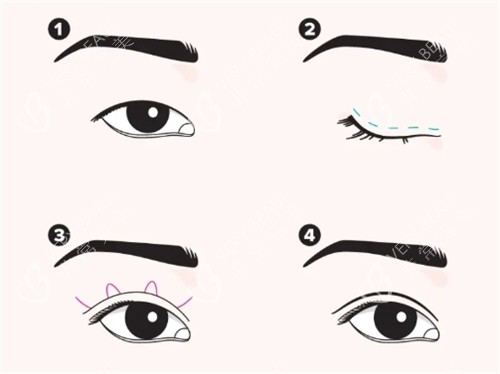

全切双眼皮手术需切开皮肤、去除多余脂肪并调整眼轮匝肌,术后局部组织损伤会引发生理性水肿。眼尾因皮肤张力较大、淋巴回流路径较长,常成为肿胀的“重灾区”。临床数据显示,90%的术后鼓包在1-2周内随水肿消退而缩小,具体表现为:

术后1-3天:冷敷可收缩血管,减少组织液渗出;

术后4-7天:热敷促进血循环,加速代谢废物排出;

术后2周后:若鼓包仍存在,需排查是否为血肿。

实例:25岁女性患者术后第5天眼尾出现直径5mm的鼓包,经超声检查确认为血肿。通过局部加压包扎并配合口服云南白药胶囊,术后***2天鼓包完全消退。

二、术后1-3个月:瘢痕增生的“风险观察期”

若鼓包在术后1个月后未消退,需警惕病理性瘢痕增生。全切法因切口深达真皮层,术后瘢痕增生风险较埋线法高3-5倍。瘢痕增生的典型表现为:

形态:鼓包质地较硬,表面呈红色或暗红色;

触感:按压时有疼痛或瘙痒感;

变化:3个月内逐渐增大,6个月后可能软化但不会完全消失。

应对策略:

药物干预:术后即刻使用硅酮凝胶(如芭克、美皮护),可降低30%的增生风险;

光电治疗:点阵激光通过刺激胶原蛋白重塑,软化瘢痕组织;

手术修复:若瘢痕严峻影响形态,可在术后6个月后进行瘢痕切除+Z成形术。

实例:32岁瘢痕体质患者术后2个月眼尾出现1cm×0.8cm的增生性瘢痕,经3次点阵激光治疗配合硅酮凝胶使用,术后8个月瘢痕厚度减少60%,颜色接近正常皮肤。

三、术后6个月以上:组织处理不当的“修复窗口期”

若鼓包持续存在且排除水肿、血肿和瘢痕增生,需考虑术中组织处理问题,常见原因包括:

脂肪残留:眶隔脂肪或ROOF层脂肪去除不足导致局部隆起;

皮肤冗余:上睑皮肤去除量不足,闭眼时形成褶皱堆积;

肌肉错位:眼轮匝肌未充分分离或固定点错位。

修复方案:

脂肪问题:通过睑缘切口进行二次脂肪祛除;

皮肤问题:联合眉下切口进行上睑松弛矫正;

肌肉问题:重新分离眼轮匝肌并调整固定点。

实例:28岁患者术后1年眼尾仍有明显鼓包,术中发现为ROOF层脂肪残留。经二次手术去除多余脂肪并重新固定眼轮匝肌,术后3个月鼓包完全消失,双眼皮形态自然流畅。

四、关键自查指南:3步判断鼓包性质

时间维度:

术后1-2周:优先考虑水肿/血肿;

术后1-3个月:警惕瘢痕增生;

术后6个月以上:排查组织处理问题。

触诊特征:

软而波动感:血肿或脂肪堆积;

硬而固定:瘢痕增生或组织粘连。

动态观察:

随时间逐渐缩小:生理性改善;

持续增大或无变化:病理性问题。

五、术后护理黄金法则:预防优于治疗

冷热交替护理:术后72小时内冷敷,72小时后热敷;

抗瘢痕管理:拆线后立即使用硅酮制剂,持续6个月;

饮食禁忌:术后1个月内避免海鲜、辛辣等刺激性食物;

功能锻炼:术后2周开始进行睁眼闭眼训练,促进淋巴回流;

定期复查:术后1周、1个月、3个月、6个月返院评估改善情况。

全切双眼皮眼尾鼓包的消退时间与成因密切相关。通过科学护理与及时干预,95%的生理性鼓包可在3个月内完全消退,而病理性问题需通过正规医疗手段解决。求美者应选择正规机构与经验充足的医生,并保持理性预期,耐心等待改善过程。若出现异常鼓包或伴随疼痛、渗液等症状,需立即就医,避免延误治疗时机。