帕克法VS传统全切双眼皮区别在哪?

双眼皮手术中,“创伤小、改善快”是求美者关注的核心需求。传统全切法因切口长、组织剥离范围大,术后易留疤、肿胀期长;而帕克法凭借0.01mm级小创口技术,成为“闭眼无痕”的代表术式。本文从手术原理、创伤程度、改善速度、适用人群四大维度,深度解析两种术式的差异,助你精细选择适合自己的方案。

一、手术原理:解剖学重构vs静态切除

帕克法:动态解剖复位技术

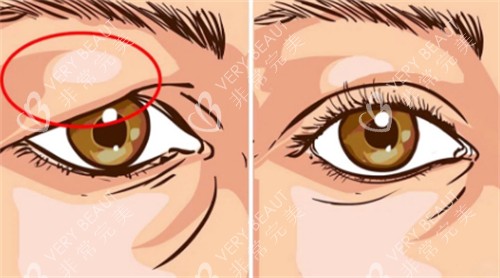

帕克法的核心在于模拟自然双眼皮的解剖结构。手术通过在上睑设计3-5个微小切口(长度约2-3mm),精细分离眼轮匝肌与睑板前筋膜,保留下唇肌肉组织,仅去除少量脂肪。关键步骤是将上睑提肌腱膜与眼轮匝肌进行分层缝合,形成动态粘连——睁眼时提肌带动肌肉运动,闭眼时切口隐藏于睫毛根部褶皱内。这种“肌肉-腱膜”双重固定方式,既避免了传统全切对组织的过度剥离,又确保了双眼皮褶皱的持久性。

传统全切:静态瘢痕粘连法

传统全切法沿重睑线做连续切口(长度通常达6-8mm),去除眼轮匝肌、眶隔脂肪及部分睑板前组织,将皮肤直接缝合至睑板上缘。这种“皮肤-睑板”的静态粘连方式,虽能形成稳定褶皱,但因破坏了自然解剖层次,术后易出现切口凹陷、肉条感及闭眼疤痕。

二、创伤程度:0.01mm级小创口vs线性剥离

帕克法:分层减损技术

帕克法采用“分散式切口+分层缝合”策略,每个切口间距控制在2-3mm,通过分散式操作减少单点张力。临床数据显示,这种设计使切口周围血运破坏减少40%,术后肿胀期缩短至3-5天(传统全切需7-10天)。其“三明治缝合术”通过三层固定(腱膜-肌肉-皮肤),将切口张力分散至整个上睑,而非集中于切口边缘,从而降低增生风险。

传统全切:线性破坏性操作

传统全切法的连续切口易形成线性瘢痕,尤其在眼头、眼尾转折处易产生“猫耳”畸形。术中需去除下唇肌肉组织,破坏了自然双眼皮的解剖结构,导致术后闭眼时切口凹陷明显。某综合医院对比研究显示,传统全切术后3个月疤痕宽度平均为0.5mm,而帕克法仅为0.15mm。

三、改善速度:7天自然vs3周稳定

帕克法:快速消肿技术

帕克法术后肿胀和淤青较轻,通常7-10天即可改善正常社交。其优势在于:

保留淋巴回流:不破坏眼轮匝肌深层淋巴管,减少组织液渗出;

分层缝合减张:可吸收蛋白线逐层缝合,避免异物刺激引发的炎症反应;

动态粘连模式:肌肉运动促进血循环,加速代谢废物排出。

传统全切:长期修复期

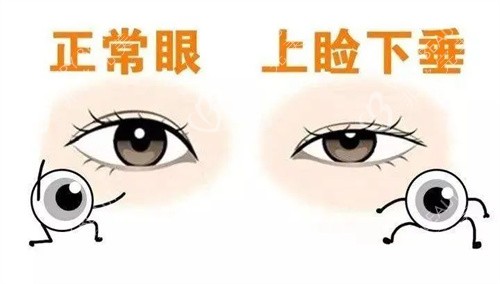

传统全切因切口大、组织损伤多,术后肿胀和淤青较为明显,改善期需2-4周。部分患者因瘢痕增生,需持续使用硅酮凝胶6个月以上才能淡化痕迹。此外,全切法易引发上睑下垂(发生率约5%),需二次修复。

四、适用人群:精细匹配需求是关键

选帕克法:若符合以下条件,帕克法是优选:

上睑皮肤薄、脂肪适中,无松弛;

追求“妈生感”双眼皮,希望闭眼无痕;

职业需频繁上镜(如模特、主播),对改善期要求高。

选传统全切:若存在以下问题,传统全切矫正力度更强:

上睑松弛严峻(需去除多余皮肤);

脂肪堆积明显(需祛脂);

希望结果持久(传统全切10年以上稳定率达85%)。

五、结果对比:自然度与持久性的博弈

维度帕克法传统全切

自然度闭眼无痕率92%,动态褶皱流畅闭眼疤痕明显,静态褶皱较深

持久性5年保持率89%(需定期维护)10年以上稳定(但可能变窄)

风险内双概率约15%(因未去除多余皮肤)疤痕增生率35%,肉条感风险高

六、医生建议:个性化方案比技术更重要

无论选择哪种术式,术前需与医生充分沟通眼部条件(如皮肤厚度、脂肪量、睑裂宽度)及审美偏好。若追求极致自然,可联合“帕克法+开眼角”改善内眦赘皮;若存在上睑下垂,需在全切基础上进行提肌缩短术。术后0-3个月的抗疤管理至关重要,建议联合使用减张贴、硅酮凝胶及脉冲染料激光,将疤痕增生风险降低至5%以下。

帕克法通过0.01mm级精度重构眼部解剖结构,为“闭眼无痕”提供了技术可能;传统全切则以强大的矫正能力,成为松弛眼型的“理想解决方案”。没有理想的术式,只有适合的方案——根据自身基础与需求精细选择,才能获得理想结果。