2025年春天,我站在镜子前,用手指轻轻触碰右耳残缺的轮廓——这是伴随我23年的“标签”,也是无数次被同学起外号的源头。直到在社交平台刷到郭树忠医生团队的耳再造实例,那些十年后依然立体自然的“妈生耳”对比图,让我头一次萌生了改变的勇气。

郭树忠医生耳再造面诊:

通过西安国际医学中心医院公众号预约后,我提前整理了十年间所有关于耳畸形的检查报告。面诊当天,郭医师没有急着看资料,而是先让我摘下口罩,用温和的语气说:“别紧张,我们慢慢聊。”

他指着我的右耳残端解释:“你的耳区皮肤条件不错,适合耳再造,这种技术能避免传统植皮的色差问题,术后耳朵色泽和原生耳匹配度高。”

当听到“需要从胸廓取2-3根肋软骨”时,我下意识摸了摸胸口。郭医师笑着打开3D建模软件,屏幕上立即浮现出我的面部模型:“你看,我们会根据健侧耳朵1:1雕刻支架,连耳屏的褶皱都能复刻。

取肋软骨采用小创口技术,切口只有3厘米,术后三天就能下床活动。”他边说边滑动鼠标,展示术后1年、5年、10年的模拟结果图,那种自然到亲妈都难辨真假的细节,让我眼眶发热。

郭树忠医生做耳再造手术:

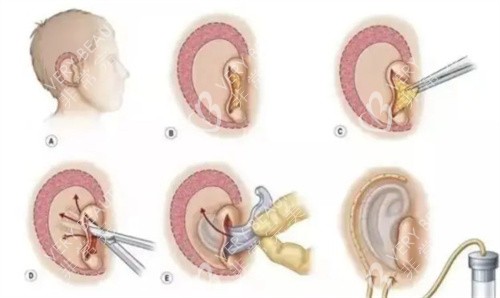

手术分为三期:头一期在右耳后埋入扩张器,每天自行注射生理盐水。护士教我使用配套APP时打趣:“这个‘注水防沉迷系统’会提醒你单次不超过10ml,超量还会自动报警呢!”两个月后,耳后皮肤被“吹”成0.3毫米的超薄皮瓣,像一张半透明的蝉翼。

第二期是核心的支架雕刻与植入。术后醒来时,右耳裹着透明负压罩,隐约能看到耳轮的弧度。郭医师查房时掀开罩子一角:“看,耳颅角设计成32度,这样你躺平睡觉耳朵也不会贴脑门。”我伸手轻触,新耳朵的触感温润如玉,连打篮球时剧烈晃动都稳如磐石。

郭树忠医生做耳再造蜕变

术后三个月复查时,郭医师用可靠仪器测量后宣布:“软骨吸收率不到3%,双侧对称度误差仅0.2毫米。”更让我惊喜的是,再造耳的动态功能——当微笑时,耳屏会自然活动,这种细节处理堪称“黑科技”。

现在,我终于敢扎高马尾露出双耳,直播时也不用反复调整耳机角度。上个月公司年会,我主动申请担任主持人,当聚光灯打在双耳上时,台下同事惊叹:“你这耳朵比舞蹈动作还美!”这种被认可的喜悦,是任何遮瑕膏都替代不了的。

从术前签署《不焦虑书》,到术后加入“耳朵夸夸群”,郭树忠团队对心理重建的重视丝毫不亚于技术本身。当我得知郭医师带教的200多位徒弟遍布国内,且团队提供“术后三年免费微调”服务时,更加确信自己选对了医生。

如今,每次抚摸右耳的耳轮,都会想起郭医师那句话:“我们做的不仅是修复耳朵,更是改写人生。”对于所有被耳畸形困扰的朋友,我想说:勇敢跨出这一步,你值得拥有这份“妈生耳”的自信与美好。