张天宇张如鸿再造耳科普:

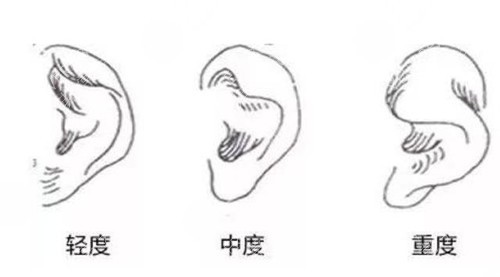

耳廓畸形修复是整形外科领域的技术高峰,传统手术常面临取材创伤大、形态不自然等难题。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院张天宇医师团队与上海交通大学医学校附属第九人民医院张如鸿医师团队,通过材料创新与护理体系优化,为小耳畸形患者提供了更靠谱、精密的解决方案。以下从材料选择与术后护理两大维度展开科普。

一、耳廓再造材料选择:从“拆东墙补西墙”到“生物智造”

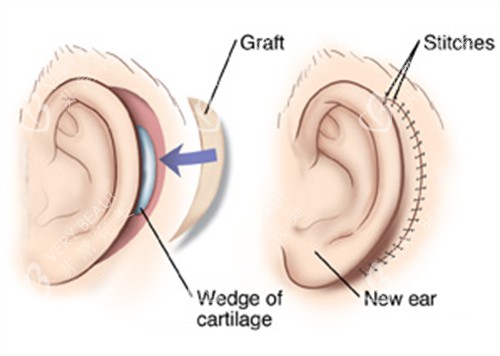

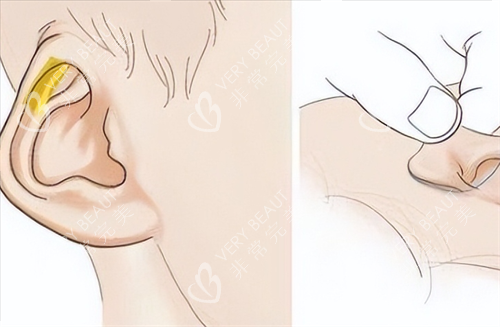

1.传统材料的局限性

传统耳廓再造以自体肋软骨为主流,需从患者第6-8肋取材,存在三大痛点:

儿童适配性差:6岁以下儿童肋软骨量不足,需多次手术;

形态依赖经验:雕刻拼接难度大,术后耳廓对称性难以确保;

并发症风险:约12%患者出现感染、支架外露等并发症。

人工材料如硅胶虽可避免取材创伤,但存在排异反应(发生率约8%)、长期稳定性差等问题。组织工程材料虽具潜力,但临床应用尚不成熟。

2.革命性突破:细菌纤维素支架

张天宇团队联合上海瑞金医院研发的细菌纤维素耳廓支架,通过微生物制造技术实现三大创新:

精密复刻结构:利用Komagataeibacterxylinus细菌的“氧气导航”特性,通过3D打印透氧硅胶模具引导细菌分泌纳米纤维素,理想复现对耳轮、耳甲腔等12处耳廓解剖结构;

力学性能卓然:支架弹性模量达3.89-9.56MPa,接近真实软骨,50天浸泡实验零变形;

生物相容性较好:内***含量仅0.06EU/mL(海内外标准≤0.25EU/mL),细胞存活率>95%,大鼠实验显示4周内新生血管支架。

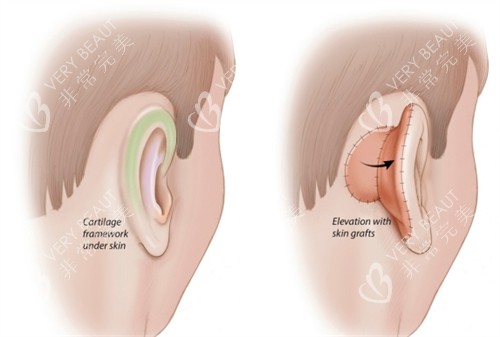

临床优势:

个性化定制:基于患者CT数据3D打印模具,实现“量耳定制”;

小创口植入:支架可压缩至原体积1/3,经3cm小切口植入后自动改善立体形态;

长期稳定:人体缺乏纤维素酶,支架可长期留存,避免二次手术。

二、术后护理重点:从“被动修复”到“主动改善”

1.伤口管理:清洁与抗感染

清洁方案:术后24小时内开始,每日用聚维酮碘消毒液或无菌生理盐水轻柔擦拭伤口,避免干痂堆积;

敷料更换:若敷料渗液或脱落,需立即就医更换,不可自行处理;

药物使用:遵医嘱口服头孢克洛分散片3-5天,局部涂抹莫匹罗星软膏预防感染。

2.形态保护:避免外力损伤

睡眠姿势:术后3个月内采用仰卧位,使用特制单孔枕头或镂空软枕,避免侧卧压迫;

日常防护:佩戴耳罩6个月(尤其夜间),避免戴眼镜、耳机或帽子,防止支架变形;

运动限制:术后1个月内禁止剧烈运动,3个月内避免篮球、游泳等可能撞击耳部的活动。

3.并发症预警与处理

红肿热痛:术后1周内属正常生理反应,若持续加重或伴发热,需立即复诊;

支架外露:发生率约2%,发现皮肤破溃或支架暴露需紧急手术修复;

疤痕增生:拆线后2天开始使用祛疤凝胶,持续1年,红色凸起疤痕需激光干预。

4.长期随访与功能改善

复查周期:术后7-10天初次拆线,之后每2-4周随访,6个月评估形态;

听力重建:对于合并听力障碍患者,术后3个月可进行耳道成形术;

心理支持:儿童患者需关注心理变化,避免因外观差异产生自卑情绪。

三、医师团队:技术领头与人文关怀

张天宇医师团队深耕耳廓畸形修复30年,开展“皮肤扩张-细菌支架植入-皮瓣转移”三期手术体系,将手术成功概率提升至98%。张如鸿医师团队则通过智能化技术优化手术流程,实现术前3D模拟、术中导航定位,缩短手术时间40%。

患者实例:2025年5月,8岁患者小林接受细菌纤维素支架植入术,术后2周红肿消退,3个月耳廓形态稳定,家长反馈“孩子终于敢扎头发了”。

耳廓再造是医学与美学的双重挑战。张天宇、张如鸿团队通过材料创新与护理体系升级,为患者提供了更安心、精密的解决方案。若您或家人面临耳廓畸形困扰,建议选择具备微生物制造技术资质的正规医疗机构,并在术后严格遵循护理指南,以获得改善结果。