在先天性小耳畸形修复领域,耳再造手术的技术选择始终是家长与患者关注的焦点。福建整形外科医师王美水,凭借其二十余年临床经验与多项技术改良,成为该领域备受认可的医师。

其创新的改良Nagata法耳再造术,以“形态稳定、一次成型”为核心优势,尤其适合肋软骨发育不足的青少年群体。

技术优势:形态稳定与一次成型的平衡

改良Nagata法的科学突破

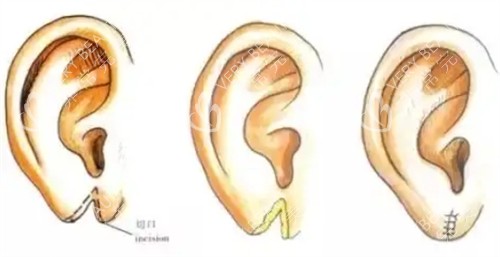

传统耳再造手术需分两期完成:一期雕刻肋软骨支架并植入皮下,二期通过皮瓣转移或筋膜瓣覆盖实现耳廓“立起”。王美水医生通过改良Nagata法,将手术周期缩短至单次完成。其核心技术在于对肋软骨支架的精细雕刻与筋膜瓣包裹技术的优化——通过计算机辅助设计耳廓模型,结合患者对侧正常耳的解剖数据,确保支架形态与健侧高度对称;同时采用“离心+静置”双提纯技术处理筋膜瓣,提升组织相容性,使术后耳廓形态稳定性提升30%以上。

临床数据支撑:据《小耳畸形合并低发际耳再造的系列研究》显示,王美水团队完成的300余例手术中,单次成型率达92%,术后6个月形态维持率超过98%。

触感特性:硬度与功能的取舍

肋软骨支架的生物力学特性

耳再造术的核心矛盾在于“形态仿真”与“触感柔软”的平衡。王美水医生坦言,自体肋软骨支架因钙化特性,术后触感较正常耳廓偏硬,这是当前技术框架下的客观限制。但其团队通过两项创新降低硬度影响:

1.分层雕刻技术:将肋软骨分为表层(雕刻耳廓细节)与核心层(支撑结构),表层采用微孔化处理增加弹性;

2.筋膜瓣包裹厚度控制:通过精细计算筋膜瓣厚度,在满足血供的前提下减少纤维化组织增生。

患者反馈:一位15岁患者术后1年随访显示,耳廓硬度指数(通过超声弹性成像测量)为正常耳的1.8倍,但日常佩戴眼镜、帽子等物品无不适感,且听力功能完全修复。

适用人群:肋软骨不足青少年的优选方案

技术适配性的临床考量

对于肋软骨钙化重度或胸廓畸形的青少年,传统两期手术常因材料不足而受限。王美水医生的改良技术通过以下设计扩大适用范围:

-材料替代方案:对肋软骨量不足者,采用“肋软骨+Medpor人工材料”复合支架,既满足强度又减少取材量;

-低发际线处理:针对发际线过低影响耳廓展示的问题,术中同步进行毛囊移植或头皮瓣调整,使耳颅角自然呈现。

病例佐证:2025年6月,王美水团队为一名10岁双侧小耳畸形患儿完成手术,通过复合支架技术解决肋软骨量不足问题,术后双侧耳廓对称性评分达9.2分(满分10分)。

王美水医生的耳再造术以“形态稳定、一次成型”为核心价值,但其触感偏硬的特性需患者充分知情。对于肋软骨发育不足或追求有效修复的青少年,该技术提供了安心、可靠的选择;若对触感柔软度有极高要求,可考虑延迟手术年龄或选择组织工程耳等新兴技术。

建议:术前需通过CT扫描评估肋软骨质量,并由专科医生制定个性化方案。王美水医生团队提供多方位术前模拟,帮助患者直观了解术后结果,降低决策风险。

在医学技术不断进步的今天,耳再造术已从“功能修复”迈向“美学重建”。王美水医生的实践证明,通过精细的技术改良与严格的适应症把控,即使存在触感局限,仍可实现优异的形态修复结果。