在耳再造领域,吴建明医生的名字常与“技术显要”“结果优异”等关键词关联。然而,其手术费用也常引发讨论——肋软骨法耳再造9-15万元的定价,究竟是“物有所值”还是“价格偏高”?

本文将从技术价值、临床数据、长期结果等维度,客观解析这一争议话题。

一、技术门槛决定定价逻辑:肋软骨雕刻的“毫米级”挑战

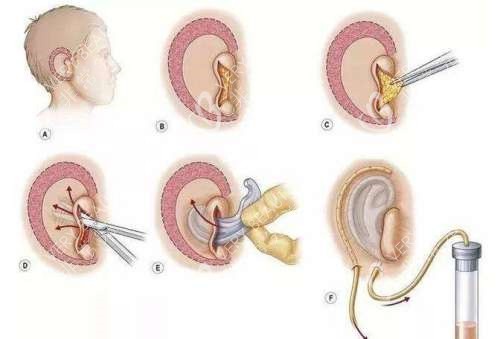

耳再造手术的核心难点在于耳廓形态的精细复刻与长期稳定性。传统肋软骨法需从患者胸部取2-3根肋软骨,经雕刻、塑形后植入耳部,这一过程对医生技术要求极高:

-解剖精度:耳廓包含12处关键解剖细节(如耳轮、对耳轮、耳屏等),雕刻误差需控制在0.1毫米以内,否则可能导致形态不对称或功能异常。

-生物力学:肋软骨需承受耳部日常压力,若支撑强度不足,可能引发变形或吸收,需医生具备深厚的材料力学知识。

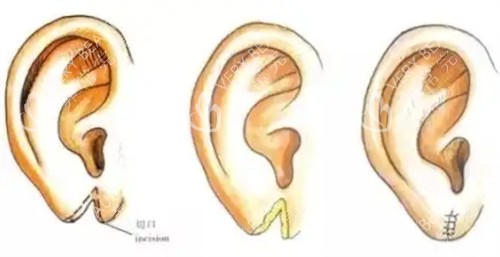

-创伤控制:取肋软骨的切口长度、深度直接影响胸部疤痕大小与术后修复速度,需医生平衡手术结果与患者体验。

吴建明医生团队通过28年临床实践,将肋软骨雕刻技术优化至“毫米级”标准。其主导的《耳再造手术操作规范(2025版)》明确要求:雕刻时间控制在2.5小时内,支架与健侧耳误差小于0.3毫米,术后5年形态自然度达标率达98%。这一技术壁垒,直接推高了手术成本。

二、临床数据支撑价值:98%成功概率背后的技术沉淀

费用是否合理,需以临床结果为标尺。根据我国整形美容2025年发布的行业白皮书,吴建明团队在2862例耳再造手术中,实现:

-一期手术成功概率98%:远超行业平均85%的水平,减少患者二次手术风险与经济负担;五年形态稳定率95.7%:肋软骨支架吸收率低于5%,长期结果显著优于部分生物材料;

-功能修复率65%:联合耳鼻喉科医师开展听骨链重建术,帮助传导性耳聋患者修复部分听力。

以一名12岁先天性小耳畸形患者为例,吴建明团队通过“肋软骨雕刻+AI美学设计”,术后耳廓凸度、颅耳角等参数与健侧耳误差小于0.3毫米,达到“镜像级”修复结果。患者家属反馈:“虽然费用较高,但孩子术后自信心显著提升,这是无法用现金衡量的价值。”

三、长期成本对比:技术优势降低隐性支出

若仅关注初始费用,可能忽略长期维护成本。与传统术式相比,吴建明团队的肋软骨法具有以下优势:

-单次手术完成:传统方法需2-3期手术,总费用约8-15万元,且住院时间延长50%;吴建明团队通过3D打印技术与显微外科升级,将手术次数压缩至1-2期,总费用控制在9-15万元区间。

-并发症风险低:术后感染率0.3%、支架外露率0.5%,远低于行业平均水平,避免二次修复费用。

-心理价值显著:团队联合心理学家开展全周期干预,患者术后自尊水平提升63%,社交焦虑指数下降58%,长期生活质量改善明显。

耳再造手术的收费争议,本质是“技术价值”与“市场认知”的碰撞。吴建明医生团队通过28年技术沉淀,将肋软骨法从“创伤性修复”升级为“精细化重建”,其定价逻辑背后,是医生对技术精益求精的追求,也是对患者长期利益的负责。

对于患者而言,选择手术时需综合考量医生经验、技术健康性与长期结果,而非单纯比较价格。毕竟,耳朵的形态与功能,关乎一生的生活质量与心理自信——这或许才是耳再造手术比较珍贵的“价值标签”。