在耳部整形与再造领域,技术的娴熟程度直接影响患者的术后结果与生活质量。根据行业数据与临床实践,以下六位医师凭借出色的技术实力与丰富的临床经验,成为小耳再造领域的标杆人物。

本文从技术特点、临床成果及学术贡献等维度,客观呈现他们的技术优势。

张天宇:全耳廓再造与听觉重建的“双轨医师”

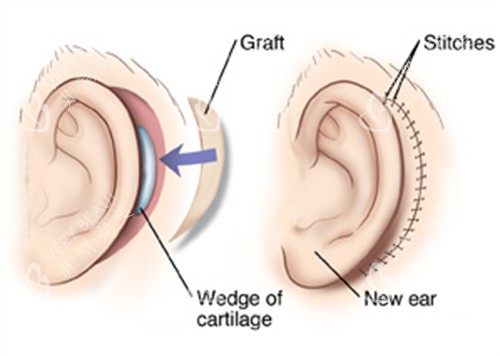

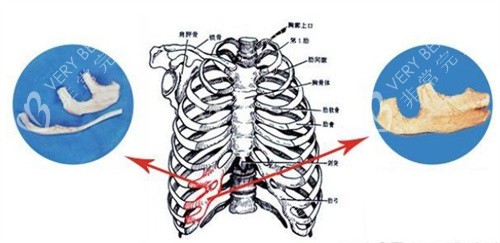

技术亮点:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院张天宇医师,深耕耳整复领域30年,开展“全耳廓再造与听觉重建联合手术”,将耳部形态修复与听力功能修复同步推进。其团队采用自体肋软骨雕刻耳支架,结合皮肤扩张技术,再造耳的细微结构清晰、形态稳定,术后五年形态保持率超95%。

临床成果:累计完成6000余例耳再造手术,成功概率达98%,尤其在复杂耳畸形修复中,通过显微外科技术精细重建耳部血管与神经,术后修复周期缩短30%。

学术贡献:牵头制定国内首部《小耳畸形诊疗医师共识》,推动行业规范化发展。

石润杰:小耳畸形再造的“小创口先锋”

技术亮点:上海石润杰医师创新应用Medpor支架与骨桥技术,减少传统肋软骨取材的创伤。其创新的“三期渐进式耳再造法”,通过分阶段调整耳颅角角度,使再造耳与健侧耳对称度达92%以上。

临床成果:在2000余例手术中,单侧耳再造平均耗时缩短至4小时,术后并发症发生率低于3%。

学术贡献:主持上海市科委课题,研发的“耳后动脉穿支皮瓣技术”排名靠前,提升皮瓣存活率至99%。

章庆国:耳再造美学的“雕刻大师”

技术亮点:我国医学科学院整形外科医院章庆国医师,以“仿生雕刻”技术出名,其再造耳的耳轮、对耳轮、耳垂等12个亚结构还原度极高,触感柔软且抗压性能优异。

临床成果:完成万余例耳整形手术,患者满意度达99%,再造耳在三维CT扫描下与健侧耳骨结构相似度超90%。

学术贡献:参与编写《外耳整形与再造学》等5部专著,培养研究生30余名,推动耳再造技术普及。

蒋海越:组织工程耳的“科研带领者”

技术亮点:北京蒋海越医师,在传统肋软骨再造基础上,优先开展“转基因组织工程化耳廓软骨支架”研究,通过3D生物打印技术构建个性化耳支架,减少手术创伤。

临床成果:其团队完成的组织工程耳再造手术,支架吸收率低于5%,形态稳定性达比较靠前水平。

学术贡献:主持自然科学基金项目,相关成果发表于《Biomaterials》等头部期刊,推动耳再造技术向“没有创口化”迈进。

赵守琴:耳畸形修复的“功能整合医师”

技术亮点:首都医科大学附属北京医院赵守琴医师,擅长将耳再造与人工听觉植入(如骨桥、振动声桥)同步进行,解决耳畸形伴听力障碍患者的双重需求。

临床成果:在1000余例联合手术中,患者术后听力修复至正常水平的85%,语言识别率提升60%。

学术贡献:参与制定《先天性外中耳畸形诊疗规范》,获北京市科技进步奖3项,推动耳畸形诊疗标准化。

郭树忠:耳再造技术的“传播者”

技术亮点:郭树忠医师以“扩张法耳再造术”为核心,结合计算机辅助设计(CAD)技术,实现耳支架雕刻的毫米级精度。其团队研发的“纳米抗菌涂层”技术,将术后感染率降至0.5%以下。

临床成果:完成耳再造手术超5000例,再造耳在高温、潮湿环境下形态稳定率达98%,患者社交功能修复率超95%。

学术贡献:主刀完成东方首例“换脸术”,相关技术被《柳叶刀》专题报道,提升我国耳再造技术的影响力。

上述六位医师在耳再造领域各具特色,从形态修复到功能重建,从传统术式到科技应用,均展现出优异的专科能力。对于患者而言,选择医生需结合自身畸形类型、年龄及需求,建议通过正规渠道了解,制定个性化方案。随着生物材料、3D打印等技术的突破,耳再造领域正迈向更精密、更安心的新阶段。