“能,但必须直面风险、理性决策。”这是我用两年时间、两次手术和无数深夜焦虑换来的答案。

头一次手术的“未完成感”

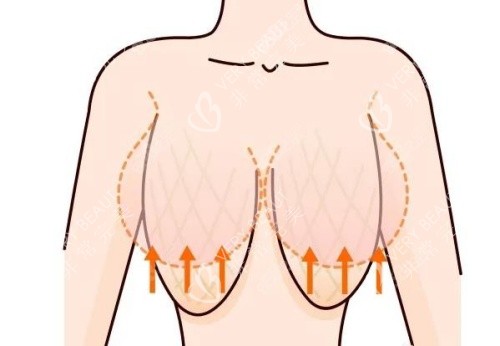

三年前做完缩胸手术后,我对着镜子反复确认:胸型确实变小了,但左右不对称的问题反而更明显了。

当时的手术方案为了减少疤痕,选择保留部分腺体,结果导致右胸下方残留了一块突兀的“小鼓包”。

闺蜜安慰我“普通人看不出来”,但每次试穿贴身连衣裙时,那道微妙的弧度总让我下意识用手臂遮挡。

更尴尬的是运动场景。本以为缩胸后能自由跑步,但单侧胸部的晃动感反而加剧,瑜伽课做下犬式时,余光瞥见自己不对称的轮廓,瞬间分心到想立刻逃出教室。

我开始疯狂搜索“真实分享缩胸手术到底能不能做第二次”,却发现网上多数是机构广告,真实术例少得可怜。

决定二次修复前,我做了这些准备

犹豫半年后,我带着头一次的病历和术后照片,面诊了四位不同医院的整形外科医生。

两位直接拒绝:“修复难度太高,不建议再做”;一位提议“局部抽脂改善”,但对胸型调整作用有限;

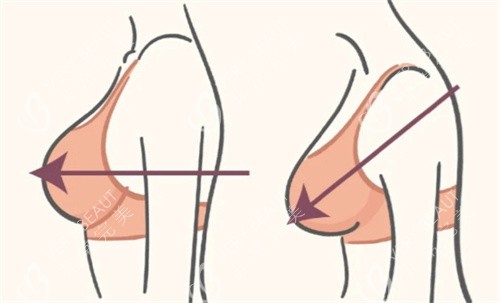

直到遇见第四位医生,他用3D影像模拟出术后作用,并坦言:“可以做,但疤痕可能比头一次明显,且需要6个月观察脂肪存活率。”

这次我了关键操作:

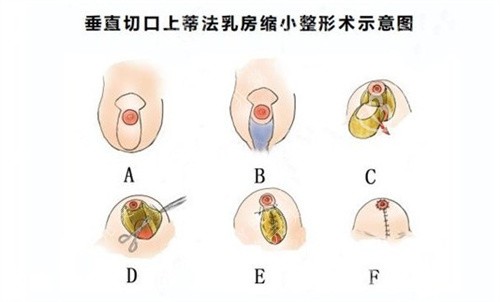

追问细节:要求医生用术例图解释“组织黏连如何处理”“如何避免双乳二次不对称”;

生理评估:重新做了乳腺超声,确认残留腺体无病变风险;

心理建设:和心理了解师聊了三次,区分“身体焦虑”和“真实需求”。

二次手术当天:比想象中更复杂的4小时

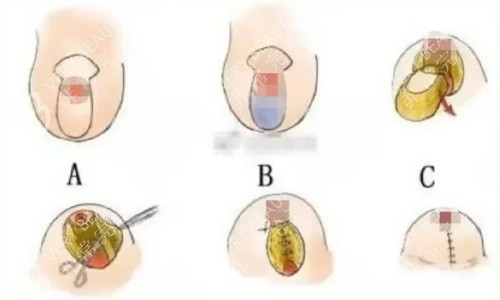

第二次手术全程清醒(局麻加***镇定剂),能清晰听到器械声和医生的对话。

“右侧黏连严峻,分离时注意避开神经”“左侧填充脂肪后立刻冰敷”……当医生突然说“现在调整乳头位置”时,我浑身一抖,护士立刻握住我的手:“别怕,这是比较后一步了。”

术后48小时的体验堪称“冰火两重天”:胸部绑着加压绷带像穿了铁甲,但看着镜子里自然流畅的弧线,疼痛都成了勋章。医生指着我的术前对比图调侃:“你头一次手术留的‘作业’,我这次可算改完了。”

修复期的风险与惊喜

真正的考验从拆线后开始。

风险1:脂肪吸收的未知性

填充的脂肪存活率约60%左右,我的右胸在第三个月突然“塌”了一块,每天涂增生药膏时都焦虑到失眠。所幸第六个月时,存活脂肪逐渐稳定,形态终于对称。

风险2:疤痕博弈

原切口位置出现了红色增生,但医生提前在缝合时采用了“错层内缝法”,现在疤痕比头一次反而更细(配合激光修复后几乎隐形)。

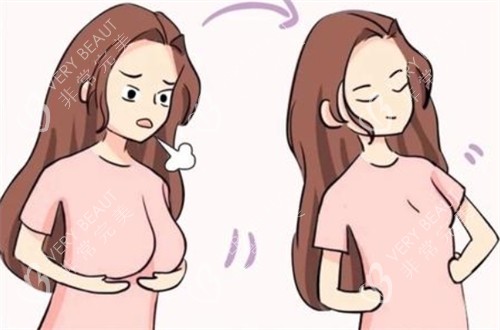

比较惊喜的是身体感知的变化:穿露背礼服不再需要反复调整肩带,游泳时坦然挺直脊背,连呼吸都变得轻盈。朋友惊呼:“你整个人在发光!”

给考虑二次修复的姑娘们

我的经历属于个案,但两次手术让我总结出三条普适原则:

先解决“为什么”再考虑“能不能”

如果头一次手术影响健康(如肩颈疼痛复发),优先修复;若纯为审美,建议冷静观察1年以上。

医生的选择逻辑必须升级

二次手术重点考察医生处理复杂术例的经验,看他是否能清晰说出“你和初诊患者的方案差异”。

接受不满意的勇气比手术本身更重要

我至今仍有一道淡淡疤痕,但它成了我接纳自我的起点——真正让我“蜕变”的,是对身体的敬畏与和解。

结尾:缩胸不是魔法,但清醒的二次选择让我重新掌控了身体叙事权。