儿童耳畸形是常见的先天性体表缺陷,不仅影响外貌,还可能引发心理问题。治疗时机的选择需兼顾生理发育与心理成熟度,过早或过晚干预均可能影响结果。本文从年龄阶段、畸形类型、心理干预三个维度,解析耳畸形治疗的“黄金窗口期”。

一、生理发育:不同畸形类型的治疗窗口

轻度畸形(如招风耳、杯状耳):

更佳治疗期:6岁左右。此时耳廓发育达成年大小的85%,肋软骨硬度适中,适合通过耳模矫正器或小创口手术调整形态。

优势:手术创伤小,修复快,可避免学龄期因外貌差异导致的社交障碍。

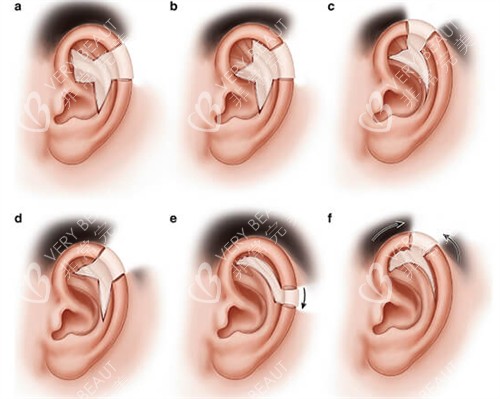

中重度畸形(如小耳畸形、外耳道闭锁):

更佳治疗期:6-10岁。6岁后肋软骨体积和硬度足以支撑耳廓再造,且儿童心肺功能稳定,能耐受全麻手术。

特殊情况:若合并听力障碍,需在3岁前优先处理(如佩戴骨导助听器),避免语言发育迟缓。

组织多余畸形(如附耳、多耳):

更佳治疗期:1岁后。此时耳部皮肤和软骨发育相对稳定,手术风险低,且儿童对疼痛感知较弱。

二、心理发育:治疗时机与自尊心的关联

婴幼儿期(0-3岁):

心理影响较小,但家长需避免过度关注耳部缺陷,以免传递焦虑情绪。

学龄前期(3-6岁):

儿童开始建立自我认知,可能因耳部差异感到困惑。若畸形明显,建议在此阶段完成治疗,减少入学后的心理压力。

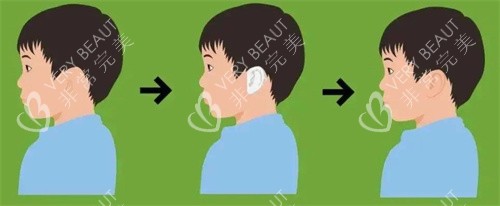

学龄期(6-12岁):

儿童对外貌敏感度提升,耳畸形可能引发自卑、孤僻等心理问题。研究表明,6-10岁接受耳再造手术的儿童,术后心理适应能力显著优于延迟治疗者。

青春期(12岁以上):

青少年对自我形象要求高,耳畸形可能加剧社交焦虑。若错过早期治疗,需在青春期前完成手术,避免影响人格发展。

三、综合建议:如何科学选择治疗时机?

优先评估畸形类型:轻度畸形可适当延后治疗,中重度畸形需尽早干预,避免听力或语言发育受损。

结合心理发育阶段:若儿童表现出对耳部缺陷的关注或自卑情绪,应提前手术;若心理状态稳定,可适当延后至6-10岁。

选择专科机构与医生:耳畸形治疗需整形外科、耳鼻喉科、心理科多学科协作,确保手术安心与心理支持同步进行。

术后长期随访:定期复查耳部形态,关注儿童心理变化,必要时联合心理询问师进行干预。

儿童耳畸形的治疗是一场“生理与心理”的双重战役。6-10岁是多数畸形的黄金治疗期,但具体时机需根据畸形类型、儿童心理状态及家庭需求综合决策。科学治疗不仅能改善外貌,更能守护孩子的心理健康,让他们在成长路上自信前行。

若发现儿童耳部畸形,建议尽早询问专科医生,制定个性化治疗方案。避免盲目等待或过度焦虑,理性决策才能为孩子赢得更佳未来。