我的答案是:如果你在意侧颜流畅度和“妈生感”,亲身经历做耳基底提升是否有必要的答案是“值得一试”!但前提是——看完这篇用踩坑和惊喜换来的干货贴。

一、为什么我想动耳朵?

去年夏天,闺蜜偷拍了我扎高马尾的侧脸发到群里,照片里我的耳朵完全贴着头骨,侧面看像一块光滑的蛋壳。

朋友开玩笑:“你这耳朵不挂耳机都浪费摩擦力!”虽然是玩笑,但拍照永远要P耳朵轮廓的我,终于下定决心研究耳基底提升。

当时网上信息混乱,有人说要磨骨,有人说填充会移位,直到面诊了三位医生才明白:亲身经历做耳基底提升是否有必要的关键,不是跟风,而是搞懂“你的耳朵到底缺什么”。

二、术前避坑头一弹:耳朵也有“美商”

我的血泪教训总结成一句话——别只看实例图!

头一次面诊时,医生拿着网红实例说:“这种蝴蝶耳显脸小”。但当我要求看术后一年随访照时,发现有些耳朵尖到能戳屏幕,反而像精灵耳翻车。

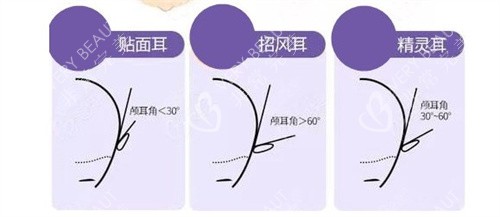

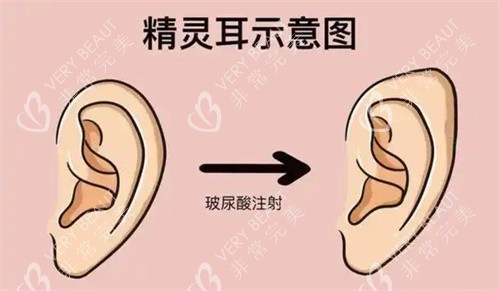

另一位医生拿着模型解释:“耳基底提升不是把耳朵拔出来,而是通过材料或自体软骨,重建耳廓和颅骨的黄金夹角(30°-60°)”。

划重点:

贴面耳≠必须做手术(轻度贴面用发型修饰更自然)

材料选择比手术方式更重要(膨体易感染,超肋可能显形,我比较后选了自体肋软骨碎)

耳朵和脸型要配套!圆脸配大耳朵像招风耳,长脸贴面反而显外形

三、手术当天的社死现场

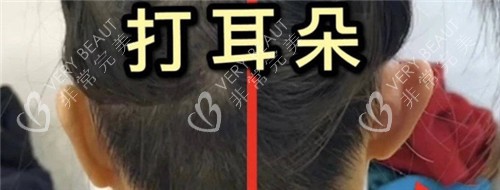

本以为是个局麻小手术,结果因为取的肋软骨,要全麻住院。更尴尬的是术前剃头发——医生在我耳后剃出巴掌大的“秃斑”,闺蜜边拍视频边笑:“以后可以cos还俗小尼姑!”

手术过程没感觉(全麻真香),但醒来后差点吓哭:耳朵裹着纱布像个粉白色粽子,肿胀期侧脸比术前还扁!医生淡定解释:“现在耳朵被垫高了,但软组织还没消肿,看起来像被平底锅拍过。”

四、重回期的打怪升级

头一周:每天用婴儿湿巾擦脸(伤口不能沾水),睡觉只能平躺,半夜总梦见自己变成摊煎饼。

头一个月:拆纱布后耳朵红得像糖醋排骨,出门必须戴遮耳渔夫帽。闺蜜锐评:“你现在侧脸像顶着俩脆皮烤肠。”

第三个月:终于迎来真香时刻!洗完头吹干时,手指能穿过耳朵和头皮的缝隙,扎丸子头再也不用往耳后塞纸巾垫高。

五、术后一年自然度对比

现在摸着耳后的切口疤痕(约1cm),还是会感慨当初的选择。如果说刚拆线时是“精致但刻意”,现在的耳朵已经和原生组织更好融合:

正面看:耳朵露出约1/3,扎头发不再暴露扁平头骨

侧面看:轮廓像轻轻推起来的波浪,没有网红款那种“耳朵离家出走”的突兀感

触感:揉耳朵时能摸到微微凸起的软骨支撑,但不会硌手

比较惊喜的是发型自由——鲨鱼夹、公主切、高颅顶盘发随便折腾,终于理解为什么有人说耳朵是“侧颜开关”。

六、掏心窝的避坑指南

用我的亲身经历做耳基底提升是否有必要的结论是:它适合对细节吹毛求疵的人。如果你决定尝试,请收好这些保命Tips:

选医生比选医院重要:多看医生往期实例的术后1年跟踪视频,重点观察耳朵转折点的自然弧度

提前买好护理三件套:U型枕(防睡觉压耳朵)、婴儿洗发帽(防水巨好用)、积雪苷软膏(疤痕克星)

给耳朵留足重回时间:3个月内会经历“肿-缩-定型”三阶段,别被重回期的奇怪造型吓退

七、写在比较后

现在每次看到自己健身时飞扬的高马尾,都会庆幸当初的选择。与其说耳基底提升是“整容”,不如说是给那些曾被细节困住的小执念,一次温柔的重塑机会。

当然,如果让我回到面诊那天,或许会对自己说:“别怕耳朵暂时变成烤肠,毕竟好看的芝士肋排,也要先挨刀呢!”