近来,关于生殖健康领域的讨论热度持续攀升,其中生物补片增粗手术因技术革新和结果稳定性,逐渐成为热议焦点。面对市场上2万到6万的悬殊报价,许多人在选择时充满困惑:同样是生物补片,为何价格差出两三倍?哪些因素真正影响手术成效和性价比?本文将结合25年全新行业数据,为你拆解价格背后的核心逻辑。

价格体系:从2万到6万的差异密码

根据25年全新市场调研,生物补片增粗手术的基础费用集中在2.5万至5万元区间。具体来看,国产材料单层包裹方案约2.6万元起,而进口材料双层叠加方案可达5万元以上。这种价差主要源于材料成本和手术设计的精细化程度。例如,某专科医院提供的价格清单显示:2mm国产补片基础套餐3万元,而3mm进口补片加强方案则需要4.8万元。

值得注意的是,手术总费用并非单纯由材料决定。术前检查(约1500元)、主刀医师分级收费(3000-8000元)以及术后护理套餐(5000元起)均会影响更终支出。部分机构采用“一价打包”模式,将麻醉、复查等费用纳入套餐,这类方案虽初始报价较高,但能避免隐形消费风险。

材质选择:国产与进口的核心差异

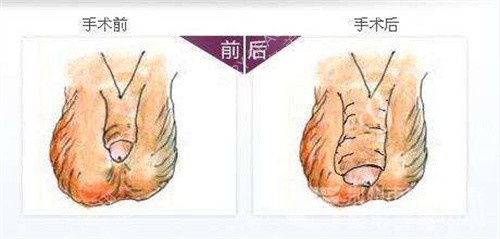

生物补片的材质差异是价格分化的首要因素。国产材料多采用猪源或牛源真皮基质,经过脱细胞处理后具备基础生物相容性,价格多在1.5万-2.5万元区间。而进口材料如美国ADM补片,因其专有交联技术和更严格的灭菌标准,价格普遍在3万元以上。

从临床反馈看,进口补片在组织融合速度方面表现更突出。某机构术后跟踪数据显示:使用进口材料的患者,术后三个月吸收率仅12%,而国产材料约为18%。但需要提醒的是,并非所有人都需要追求高端材质。对于基础增粗需求(如增加2mm周径),国产材料已能满足大部分要求。

地域与机构:一线城市溢价真相

地区经济水平对价格影响显著。北京、上海等地的标杆性专科机构,单台手术收费普遍比二线城市高出30%-50%。例如,某北京机构3mm进口补片方案报价5.2万元,而同规格手术在重庆某专科医院需要4.3万元。这种差异既包含房租、人力等运营成本,也与技术成熟度相关——头部机构往往配备三维建模、显微缝合等设备,能实现更高精度操作。

选择机构时需重点考察两项资质:一是是否具备生殖整形专项许可,二是主刀医师的实操实例量。某华南地区医院公开数据显示,完成200例以上手术的医师团队,术后满意率比行业平均水平高出23个百分点。

风险管控:价格之外的隐性成本

价格并非仅有决策标准,术后维护成本和潜在风险更需警惕。根据某综合医院统计,约5%的患者因护理不当需二次修复,额外产生2万元以上费用。正规机构通常提供包含降低炎症管理、弹性检测的护理套餐,这类服务虽增加初期投入,却能有效降低感染风险和补片移位概率。

特别要注意的是,某些低价促销可能省略关键环节。例如某患者选择的2.1万元“优惠套餐”,术后发现未包含必需的凝血功能检测,更终因皮下血肿额外支出8000元治疗费。因此,签订协议前务必确认费用明细,重点核查麻醉方式、补片品牌、术后复查次数等条款。

决策建议:匹配需求的性价比之选

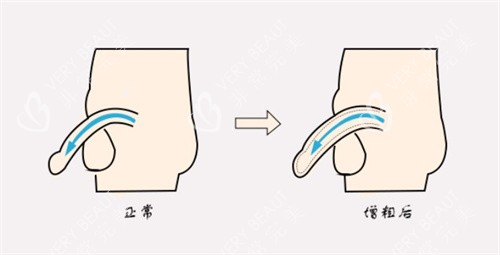

对于预算有限且需求明确者,2.6万元起的国产单层补片方案是务实选择。该方案通过标准化操作流程,能在4小时内完成手术,疗养期约2-3周。若追求更自然的外观和触感,建议考虑3.8万元左右的进口双层方案,其采用交错缝合技术,使增粗结果均匀分布。

需要强调的是,个体生理条件直接影响手术设计。某专科医院接诊的实例中,约27%患者因海绵体形态特殊,需定制异形补片,这类个性化方案价格通常上浮15%-20%。因此,术前务必进行至少两次面诊,通过超声检测明确补片铺设路径。

生物补片增粗手术作为一项成熟技术,其价格体系已形成相对透明的市场格局。消费者在决策时,既要关注显性报价,更要考量材质可靠性、机构技术积淀和长期维护成本。记住:适合自己的方案,才是真正的高性价比之选。