下颌角突出常被称为“国字脸”“方形脸”,会让下面部显得宽大、线条硬朗,尤其侧面轮廓棱角感过强时,容易给人严肃、男性化的印象。这种骨性结构问题,可能是先天遗传、长期咀嚼习惯或发育异常导致的。近年来,越来越多人希望通过科学手段调整下颌形态,但面对正畸、手术等不同方案时,如何选择成了难题。

非侵入性矫正:适合轻度调整的温和方案

牙齿咬合矫正

牙齿排列异常可能导致下颌代偿性前突。通过佩戴隐形牙套或金属托槽,逐步调整牙齿位置,能间接改善下颌前伸的外观。例如,前牙反合(俗称“地包天”)患者通过正畸治疗,可使下颌后缩,侧面线条更柔和。

肌功能训练

针对青少年发育期人群,通过唇舌定位训练、吞咽习惯调整等方法,可引导下颌骨正常生长。比如每天进行5分钟“抿唇练习”:紧闭双唇后用舌尖顶住上颚,能锻炼口周肌肉平衡。

生活习惯干预

避免长期单侧咀嚼硬物(如坚果、口香糖),睡觉时选择高度适中的枕头,这些细节能减少骨骼和肌肉的异常受力。有研究指出,长期托腮或趴睡也可能加重下颌不对称。

手术矫正:精细重塑骨骼形态的进阶方案

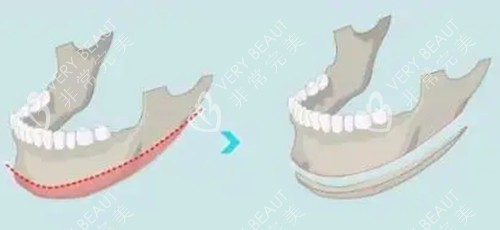

截骨术:骨性问题的理想解法

对于骨骼明显外翻或角度过小(如接近直角)的实例,长曲线截骨术成为主流选择。医生通过口腔内切口,将下颌角从耳垂下方至嘴角垂直线处整体截除,术后下颌线条流畅自然,正面缩窄结果显著。新型智能化辅助系统能提前模拟截骨范围,提升手术精细度。

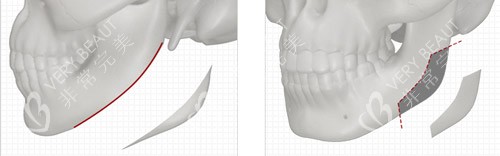

磨骨术:微调棱角的精细操作

更适合下颌角外板较厚但整体角度尚可的实例。用球型磨头将外层骨皮质磨薄3-5毫米,既能保留原有下颌弧度,又能减少下面部宽度。术后改善期比截骨术短,但改善幅度相对有限。

联合术式:综合改善骨骼与软组织

重度下颌角肥大常伴随咬肌肥厚。医生会在截骨后同步切除部分咬肌,或配合面部吸脂,达到整体轮廓协调。需注意的是,咬肌切除量需严格控制在安心范围,避免影响咀嚼功能。

手术风险与术后改善的真相

潜在风险需理性看待

术后感染、暂时性面部麻木、两侧不对称是较常见并发症。选择正规医疗机构可将风险降至低至,术中采用神经监测设备能有效保护面部神经。

疗养期管理直接影响结果

术后前3天需冰敷减轻肿胀,1周内进食流质食物,2个月内避免剧烈运动。有患者反馈,术后3周下颌区域触感麻木属正常现象,一般3-6个月逐渐改善。

长期维护同样关键

佩戴颌颈套有助于塑形,坚持半年内每月复诊能及时调整改善状态。临床数据显示,配合术后肌肉按摩训练,能加快软组织与骨骼的贴合度。

如何选择适合自己的矫正方案?

轻度突出优先尝试保守治疗

青少年或下颌角外扩<5毫米的群体,可先通过肌功能训练结合牙齿矫正改善。需拍摄全景片确认是否为单纯牙性问题。

中重度骨性突出考虑手术

当Go-Go距(双侧下颌角间距)超过125毫米,或下颌平面角小于110度时,手术矫正结果更直接。术前需进行三维CT扫描,评估神经血管走向。

审美需求与功能平衡

追求自然过渡可选择磨骨结合外板劈除,既保留生理性下颌转折点,又能缩窄下面部。重视侧颜线条的可选长曲线截骨,但需接受较长疗养期。

从犹豫到行动的科学决策路径

先到正规医院拍摄头颅侧位片和三维重建CT,由颌面外科医生评估骨骼、肌肉、脂肪分布情况。再结合自身耐受度(如是否接受全麻手术)、预期结果(自然微调或明显改变)、时间成本(正畸通常需1-2年)综合选择。记住:任何医美决策都应建立在充分了解风险收益比的基础上。

下颌角矫正不仅是外形的改变,更关乎面部功能的协调。无论选择哪种方式,都要以健康安心为前提,在专科医生指导下制定个性化方案,才能实现美貌与健康的双重提升。