鼻尖下旋是否需要修复鼻头,需综合鼻部整体结构判断。精细调整鼻头可改善视觉下旋感,但干净矫正需兼顾鼻小柱、软骨支撑及皮肤张力。

鼻尖下旋的成因与修复本质

鼻尖下旋主要表现为鼻尖向下倾斜,导致鼻孔外露、鼻部比例失衡。其成因包括先天性软骨发育薄弱、鼻中隔支撑不足、术后瘢痕挛缩或衰老导致的皮肤松弛。

许多求美者常问:“鼻尖下旋可以只修复鼻头吗?”答案需回归解剖逻辑——鼻尖形态由鼻翼软骨、鼻中隔、软组织共同决定。

若仅调整鼻头而忽略鼻小柱高度、软骨支撑力或皮肤延展性,可能面临术后改善不稳定、二次下垂等问题。

单纯修复鼻头的可行性分析

局限性场景下可行

若鼻尖下旋程度较轻(如下旋角度≤10°),且鼻小柱基底高度正常、鼻中隔发育良好,通过抬高鼻头、重塑鼻尖表现点,能在视觉上改善下旋感。

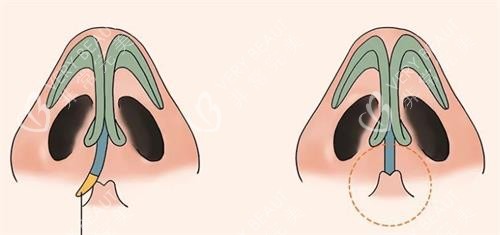

例如采用自体软骨搭建鼻尖支架,或通过缝合技术调整软骨夹角,可达到“以点带面”的改善。

需警惕单一修复的潜在风险

部分求美者因追求“小切口微调”,要求仅处理鼻头。然而,若鼻中隔偏曲、鼻翼软骨过度薄弱,单纯鼻头修复可能导致术后鼻尖支撑力不足,甚至因力学失衡加重下旋。曾有临床术例显示,未矫正鼻中隔的求美者在鼻头抬高后,因软骨回缩出现“波浪鼻”或继发性鼻孔不对称。

鼻尖下旋的五大核心要素

要干净改善鼻尖下旋,需系统性解决以下问题:

鼻翼软骨重塑

通过离断或重叠缝合调整外侧脚与内侧脚夹角,减少软骨下拉力;

鼻中隔延长支撑

采用肋软骨或鼻中隔延伸移植物,延长鼻小柱并增强鼻尖支撑;

软组织松解

分离鼻尖区域瘢痕粘连,释放皮肤张力;

鼻基底衔接调整

矫正鼻翼基底凹陷可间接改善鼻尖视觉方向;

皮肤弹性评估

厚皮肤者需预留更高鼻尖,避免远期软组织压迫导致再度下旋。

医生共识:拒绝“头痛医头”式修复

海内外鼻整形(IRPS)发布的《鼻尖力学修复指南》明确指出:“鼻尖下旋可以只修复鼻头吗?答案取决于鼻部亚单位间的动态平衡。

若忽略鼻背-鼻尖-鼻翼的联动关系,局部修复可能破坏整体美学比例。”例如,过度抬高鼻头可能使鼻背线条中断,形成“鹦鹉嘴”畸形;而过度延长鼻小柱则可能造成鼻唇角过小,呈现“巫婆鼻”外观。

真实术例中的决策逻辑

术例1:27岁女性,先天鼻翼软骨薄弱伴鼻中隔偏曲。初诊时要求仅缩窄鼻头,但术中探查发现鼻中隔支撑力不足。

更终方案为:鼻中隔延伸移植物+鼻尖盾牌移植物联合矫正,术后3年随访显示鼻尖形态稳定。

术例2:35岁男性,因L型硅胶假体挛缩导致鼻尖下旋。修复时需完整取出假体、松解包膜,并用肋软骨重建鼻尖-鼻小柱复合体。

单一鼻头修复无法解决挛缩张力问题。

总结关键:个体化方案>单一术式

鼻尖下旋可以只修复鼻头吗?这一问题没有标准答案。理性决策需基于CT影像、鼻部触诊、皮肤厚度检测等客观评估,结合主刀医生对鼻部力学的理解。

对求美者而言,明确表达诉求的同时,也需尊重牙科医学规律——真正的“自然美”源于结构稳固与功能持久的统一。