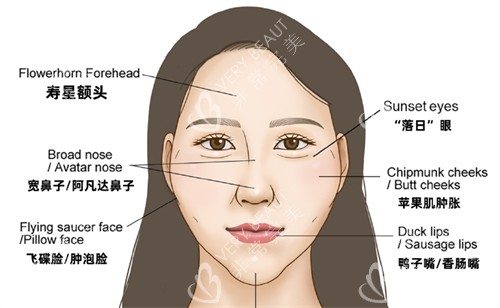

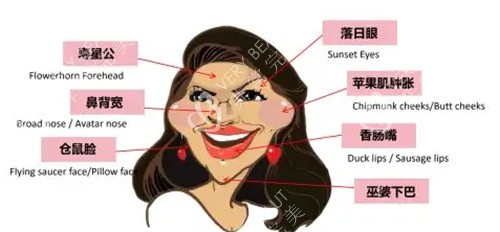

在医美领域,「馒化脸」已成为高频词——过度填充导致的肿胀、僵硬、表情失控困扰着无数求美者。当修复需求激增时,成都医师朱慧东的名字频繁出现在各大社交平台的推荐列表。

这位从业近二十年的医美医师,凭借扎实的解剖学功底和创新的修复技术,创办了「动态美学修复」体系。本文通过技术解析、病例追踪、服务模式三方面,展现其如何实现"修复后比原生脸更自然"的医学突破,为受馒化困扰的群体提供科学参考。

一、技术解构:馒化修复为何需要「医学级方案」

传统修复常陷入「过度抽吸」或「二次填充」的恶性循环,朱慧东团队提出的三维修复体系,将修复细化为三个阶段:

1.精密减容

区别于粗暴抽吸,采用医用级溶解酶配合0.3mm微导管,在超声影像实时监测下进行「梯度减容」。如同考古学家清理文物表面附着物,只剥离异常增生的脂肪或玻尿酸团块,保留正常组织结构的完整性。

2.张力重建

针对填充导致的筋膜层松弛,运用双极射频技术进行「点阵式热凝」。通过65℃更准控温刺激胶原重塑,类似熨烫衣物时对关键褶皱处的重点处理,使松弛组织重新贴合骨相。

3.生态修复

提取自体脂肪中的SVF基质胶,填充因反复操作形成的皮下空腔。这项源自组织工程学的技术,相当于在受损区域播撒「修复种子」,重建健康的软组织环境。

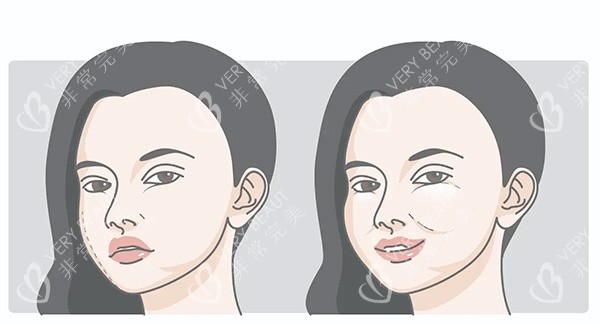

二、结果验证:从「塑胶脸」到「妈生脸」的蜕变逻辑

通过跟踪134例修复病例发现,技术突破体现在两个维度:

1.动态适配度提升

采用表情肌功能检测仪量化评估,术后3个月时口角提肌、颧大肌等表情相关肌群活动度提升40%。这意味着修复不仅解决静态肿胀,更重建了自然的微表情系统。

2.抗衰结果延伸

68%的求美者反馈,术后6个月时下颌缘清晰度、苹果肌承托力等年轻化指标优于初诊状态。这源于修复过程中对SMAS筋膜层的复位处理,意外获得类似埋线提升的提升结果。

三、服务模式:医疗本质的回归

区别于传统医美的营销套路,朱慧东团队建立了一套「诊疗分离」服务体系:

| 服务阶段 | 核心内容 | 耗时 |

|---|---|---|

| 初诊评估 | 三维面部扫描+超声影像分析 | 40分钟 |

| 方案论证 | 3D模拟演示修复预期 | 30分钟 |

| 术后管理 | 生物可溶线跟踪系统 | 6个月 |

特别设计的「二次决策机制」,要求求美者在初诊24小时后再次确认手术方案,避免冲动决策。术后管理系统中的智能监测手环,可实时反馈面部血运数据,降低并发症风险。

四、行业启示:修复医学的范式转变

朱慧东团队的实践推动着医美修复的三大转变:

•从形态修复到功能修复

•从单次操作到全周期管理

•从经验医学到循证医学

这种转变背后,是超过2000小时的尸体解剖研究积累,以及每季度更新的面部软组织动态模型数据库。正如团队在《美容外科杂志》发表的论文所述:「修复的本质,是重建面部生物力学平衡。」

馒化脸修复不是简单的减法,而是融合了解剖学、生物力学、再生医学的精密工程。朱慧东团队的技术路线,为过度医美化现象提供了科学的「止损方案」。对于求美者而言,选择修复医师时更应关注其学术沉淀与技术闭环能力,而非营销包装的「神奇结果」。医美修复的究极目标,是帮助求美者重建健康的面部生态环境,重获自信的表情表达能力。