四十二岁这年,我做了一个大胆的决定——用自己腰腹的脂肪给胸部“搬家”。如今摸着柔软自然的弧度,回想起从纠结到行动的全过程,这段经历就像一场充满期待的冒险。今天就把我的故事和心得毫无保留地分享出来,希望能给同样渴望改变的你一盏指路灯。

为什么选择自体脂肪?那些藏在心底的小心思

从小就是“飞机场”的我,生完孩子后胸部更是像泄了气的皮球。试过调整型内衣、按摩霜,甚至偷偷吃过丰胸保健品,但镜子里的扁平线条始终让我自卑。直到闺蜜做完假体隆胸后抱怨“躺下像两块石头”,我才把目光转向自体脂肪移植。

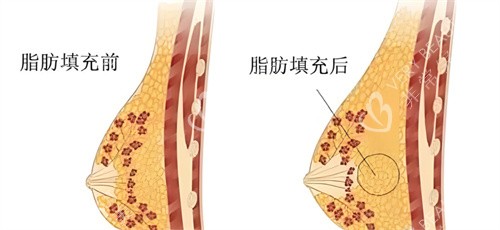

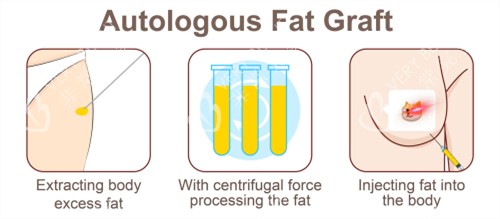

真正打动我的,是它“取之于己”的安心感。毕竟假体再高端也是外来物,而脂肪来自自己的身体,触感自然不必说,还能顺便给腰腹大腿塑形。不过我也没被宣传冲昏头,提前查了资料:脂肪存活率不稳定可能需要二次填充、对医生技术要求极高...这些潜在风险让我在问询时格外谨慎。

医生怎么选?我的三个黄金法则

初次面诊的经历堪称惨痛。某家机构接待员热情推荐“院长亲诊套餐”,结果所谓院长连我的脂肪分布都没测量,只顾着夸海口“一次升两个杯”。后来才知道,这位“院长”其实是半路出家的美容院转型医生。

吃一堑长一智,第二次筛选时我定下铁律:

头一看资质,必须是有十年以上脂肪移植经验的专科医生;

第二看实例,要求查看至少三位与我基础相似的术前术后对比照;

第三看沟通,能耐心讲解手术原理、不回避风险的医生才靠谱。

更终选择的医生让我特别安心。他先用仪器测量我的皮下脂肪厚度,捏着腰侧说:“你大腿中段和臀线附近的脂肪颗粒更饱满,更适合移植。”又根据我的身高体重计算填充量,坦言“想要明显曲线至少要两次手术”。这种实事求是的态度,反而让我对结果有了合理预期。

手术短时间内:比想象中轻松的特殊体验

躺上手术台那刻,心跳快得像擂鼓。医生笑着安慰:“全麻睡一觉就好,等你醒来会有惊喜。”果然,随着麻醉剂流入静脉,再睁眼时已经裹着塑身衣躺在观察室。

真正难熬的是术后前三天。胸部胀得像揣着两颗火球,大腿抽脂部位稍微挪动就酸疼。但医生提前预警过这些反应,叮嘱我按时穿医用塑身衣、每天记录体温。第七天拆开绷带时,虽然还肿着,但那个微微上翘的弧度已经让我红了眼眶——二十年了,初次在镜子里看见有曲线的自己。

疗养期的酸甜苦辣:那些没人告诉你的细节

本以为熬过手术就万事大吉,没想到真正的考验才开始。术后半个月,胸部突然有硬块,吓得我连夜发照片给医生。好在虚惊一场,只是局部脂肪液化需要热敷。医生助理每周三次跟进我的状态,反复强调:“三个月内不能减肥!脂肪细胞需要营养存活。”

更惊喜的是身形变化。原本松垮的腰围缩了五公分,大腿线条也紧致了,朋友都问我是不是在偷偷健身。到第三个月复诊时,医生按压测试脂肪存活率,笑着比大拇指:“吸收率控制得比较好,现在可以计划二次填充了。”第二次手术明显从容许多,更终结果比预期更饱满自然。

掏心窝的真心话:值得吗?后悔吗?

现在穿着以前不敢尝试的深V连衣裙,摸着如真实组织般柔软的胸部,我可以肯定地说:值!但有三件事要提醒姐妹们:

别贪杯:基础条件决定上限,我原本皮肤张力差,医生坚持更多做到C杯,强行追求D杯可能造成下垂;

选对季节:术后一个月要穿紧身衣,千万别像我初次傻乎乎选在盛夏,闷出痱子苦不堪言;

管理预期:脂肪存活因人而异,我做了两次才稳定在C杯,做好心理建设和预算规划很重要。

写在之后:这不是终点,而是爱自己的起点

回头看这段经历,改变的不仅是胸部的曲线数字。从战战兢兢查资料的小白,到能从容分享经验的“过来人”,我懂得的不仅是选择医生的技巧,更是与自己身体对话的能力。现在每次触碰到温暖的肌肤弧度,都会想起医生那句话:“美不该是痛苦的将就,而是聪明的选择。”希望我的故事,能让你在追求美的路上少些迷茫,多些笃定。