当面部填充后的肿胀感挥之不去,笑起来像发面馒头般僵硬时,“馒化脸”成了许多求美者的噩梦。面对这种困扰,网上铺天盖地的修复攻略都在强调“减法优先”——溶解、吸脂、光电紧致……但一刀切的减法操作真的适合所有人吗?今天我们就来聊聊,修复馒化脸时,减法与加法如何科学搭配才能事半功倍。

馒化脸的诞生:从贪心填充到审美失衡

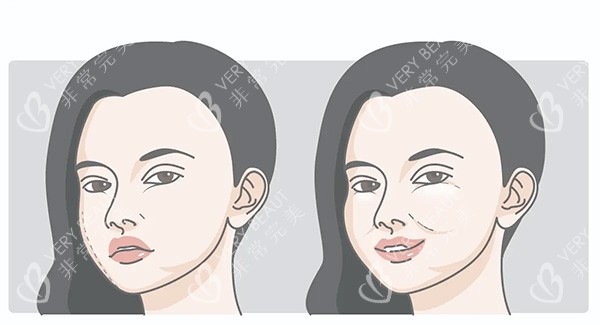

所谓“馒化脸”,本质是面部填充物过量或层次错误导致的软组织臃肿。有人因追求饱满幼态疯狂叠加玻尿酸,有人误将脂肪填进浅层脂肪区,还有人被不正规机构注射了难以代谢的异物。这些操作让面部失去骨骼支撑的立体感,软组织堆积后压迫淋巴循环,形成浮肿、僵硬甚至下垂的“充气感”。

值得注意的是,馒化脸的修复并非简单粗暴地“抽掉填充物”。例如,过量玻尿酸注射初期可通过溶解酶快速减容,但若伴随皮肤松弛,则需配合光电设备压实;而脂肪填充导致的馒化,单纯吸脂可能加重皮肉分离,还需结合提升复位。因此,修复方案需根据填充材料、时效、皮肤状态综合判断。

减法与加法:修复馒化脸的动态平衡法则

头一步:减法≠全盘否定,精细减容是关键

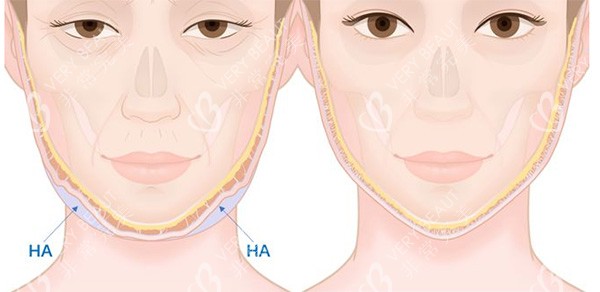

减法的核心是“消肿减负”。对于玻尿酸过量,48小时内注射溶解酶可快速代谢;但超过半年的陈旧性填充物因交联剂残留,需用射频或超声设备压实松泡组织。脂肪馒化则需溶脂注射针或光纤技术分层消融,避免损伤表层皮肤。

这里有个误区:许多人认为“减得越干净越好”。实际上,过度溶解可能导致面部凹陷,甚至加速皮肤松弛。例如苹果肌部位若溶解过量,可能加重中面部下垂感。因此,减法需在保留基础支撑力的前提下,精细化操作。

第二步:加法重塑轮廓,让皮骨重新“谈恋爱”

减法后的面部常伴随轮廓模糊、皮肤松弛,此时需通过加法重建立体感。例如,用粘性强的玻尿酸重塑颧骨、下颌线等骨点,或用胶原蛋白收紧眼周、唇周动态区。但加法绝非二次填充,而是针对颞部、额结节等关键美学点做微量支撑,改善面部高低错落的自然光影。

举个典型例子:额头馒化修复时,溶解过度填充的额中部后,适度抬高眉弓能视觉收缩额宽,同时利用骨节感替代过去的“充气饱满”。这种“以骨代肉”的思路,正是减法与加法协同的精髓。

第三步:光电收紧——减法与加法的桥梁

无论是溶解还是吸脂,都可能留下组织空腔和皮肤松弛。此时热玛吉、超声炮等设备能刺激胶原再生,让皮肤与深层组织重新贴合。比如,溶解玻尿酸后即刻进行射频治疗,可避免面部塌陷,同时为后续轮廓重塑打好基础。这一环节如同“隐形支架”,确保减法后的皮肤不松垮,加法后的轮廓更稳固。

这些修复误区,可能让你越修越糟

•误区一:盲目溶解所有填充物

有求美者发现馒化后急于“一键清零”,但若填充物已与自体组织融合(如生长因子混合脂肪),强行溶解可能引发炎症反应。此类情况需先评估材料性质,再制定分阶段减容方案。

•误区二:修复后立刻重新填充

皮肤经过溶解或光电治疗后需要疗养期。例如玻尿酸溶解后建议间隔7天再塑形,脂肪修复后需等待1-3个月观察紧致度,否则可能加重负担。

•误区三:忽视整体比例盲目塑形

有人修复时只关注局部肿泡感,却忽略三庭五眼的比例。例如过度缩小苹果肌可能导致中庭过长,正确做法是同步调整下巴长度或发际线位置,重获面部协调度。

预防馒化脸:比修复更重要的智慧

与其在修复路上踩坑,不如从源头规避风险。选择填充材料时,大面积凹陷区域适用内聚力强的玻尿酸,动态表情区则更适合不易移位的胶原蛋白。此外,“少量多次”的注射原则能降低馒化概率——比如苹果肌初次填充不超过1ml,后续根据代谢情况逐步调整。

更重要的是建立理性审美认知。饱满圆润≠年轻,紧致流畅的轮廓才是抗衰核心。就像一位资历深医师所说:“高明的填充是让软组织‘长’在骨头上,而不是浮在皮肤下。”

馒化脸修复没有标准答案

回到刚开始的问题:馒化脸一定要做减法吗?答案是否定的。减法只是修复链条中的一环,真正的成功在于减容、紧致、重塑的闭环逻辑。每个人的面部条件如同指纹般独特,有人需七分减法三分加法,有人则要五五均衡。仅有不变的原则是:尊重原生结构,让技术服务于审美,而非被潮流裹挟。毕竟,修复的理想目标不是追求理想无瑕,而是找回那份生动自洽的自信。