脂肪填充技术通过提取自身脂肪组织并移植至目标区域,成为改善面部凹陷、体态轮廓的常见医美手段。然而,术后长期成效与潜在风险一直是公众关注的焦点。

本文基于临床数据与专科医生观点,客观分析脂肪填充五年后可能出现的后遗症,并探讨如何通过科学操作与护理降低风险。

五年后可能出现的后遗症类型

1. 脂肪吸收不均与局部凹陷

脂肪填充后,移植的脂肪细胞可能因个体代谢差异、填充层次不当或注射技术不足,导致吸收程度不均。例如,若填充量超出局部组织容量,部分脂肪细胞无法建立血供而坏死,形成局部凹陷或填充成效减弱。临床数据显示,约20%-30%的填充者术后五年可能出现吸收不均现象,需通过二次填充修复。

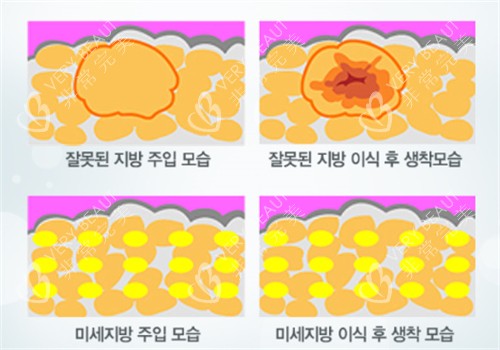

2. 脂肪结节与钙化

若脂肪注射过于集中或层次过浅,可能形成脂肪硬结或钙化灶。这类结节通常表现为皮下可触及的硬块,可能伴随轻微疼痛或压迫感。重症状情况下,结节可能影响局部皮肤触感或美观度,需通过小创口手术或激光治疗干预。

3. 皮肤不平整与形态改变

填充层次不当或术后护理缺失(如过度压迫填充部位)可能导致皮肤表面凹凸不平。例如,面部填充后若未遵循术后护理指南,可能出现局部肿胀消退不均,影响面部轮廓流畅度。此类问题多可通过射频紧致、微针等非手术方式改善。

4. 感染与炎症反应

尽管发生率较低,但术后感染仍为潜在风险。若手术环境无菌标准不足或术后护理不当(如伤口沾水),可能引发局部红肿、疼痛甚至化脓。感染需及时使用抗生素治疗,重度者需清创引流。

如何降低后遗症风险?关键操作与护理原则

1. 控制单次填充量,避免过度填充

单次填充量需根据目标区域容量与个体条件精细设计。例如,面部填充单次注射量通常不超过10-20ml,胸部填充单次量则控制在200-300ml。过量填充不仅增加脂肪坏死风险,还可能导致局部张力过高,引发形态异常。

2. 分层注射技术,提升脂肪存活率

采用多层次、立体交叉注射法可显著降低后遗症发生率。具体操作包括:

- 深层填充:使用较大颗粒脂肪重塑骨骼轮廓,提供支撑力;

- 浅层填充:在肌肉层、筋膜层平铺小颗粒脂肪,确保表面平整。分层注射有助于脂肪细胞与周围组织建立血供,提高存活率,减少结节形成。

3. 术后护理:细节决定成效

- 伤口保护:术后72小时内避免填充部位沾水,防止感染;

- 饮食调整:多摄入高蛋白、低脂食物(如鸡蛋、鱼类),避免辛辣、高糖饮食;

- 活动限制:术后一周内避免剧烈运动,减少脂肪移位风险;

- 定期复查:术后1个月、3个月、6个月需返院评估,及时发现并处理异常。

脂肪填充技术通过科学操作与术后管理,可实现长期稳定的美容成效。然而,任何医疗行为均存在潜在风险,公众需理性看待术后变化,避免盲目追求更好。通过控制填充量、优化注射技术、加强术后护理,可更大限度降低后遗症发生率,维护手术健康性与成效满意度。