纤细的小腿常被视作“筷子腿”的标签,但对于追求匀称比例的人来说,过细的小腿反而可能成为穿衣显头重脚轻、运动显力量不足的烦恼。自体脂肪填充技术的出现,为这类人群提供了改善可能,但它的结果与风险究竟如何?

脂肪填充的可行性:用“自身资源”填补轮廓

自体脂肪填充的核心逻辑是“拆东墙补西墙”——从腰腹、大腿等脂肪富余部位抽取少量脂肪,经过提纯后注入小腿目标区域,以增加皮下组织厚度,塑造流畅线条。这种操作看似简单,实则对医生技术有较高要求:注射层次过浅可能导致表面凹凸,过深则可能影响脂肪存活率。

值得注意的是,脂肪填充并非“一次成型”。由于个体代谢差异,部分脂肪会被身体自然吸收,因此部分人可能需要2-3次补充注射才能达到预期结果。此外,脂肪存活率还与术后护理密切相关,例如早期避免剧烈运动、减少局部压迫等。

哪些人适合尝试?三类典型需求分析

追求自然比例的纤细腿型人群

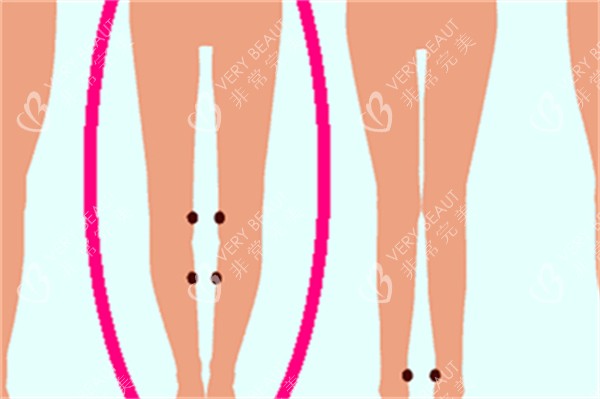

天生皮下脂肪薄、肌肉量少的小腿,在填充后能增加视觉上的圆润感。例如,小腿中段凹陷导致的“葫芦形”轮廓,通过脂肪均匀分布可改善线条。

希望规避假体异物的谨慎型求美者

相较于硅胶假体,自体脂肪无排异风险,触感更接近真实组织。对于排斥异物植入或担心术后触感僵硬的人来说,这是更安心的选择。

局部塑形需求明确的微调人群

部分求美者并非整体小腿过细,而是存在局部凹陷(如跟腱上方或小腿外侧线条中断)。通过精细的“点位填充”,能实现精细化的形态调整。

手术之外:这些细节决定更终结果

术前评估比手术本身更重要

医生会通过触诊、影像学检查判断皮下组织状态。若小腿皮肤弹性差、血运不佳,可能需要先做物理治疗改善基础条件,否则会直接影响脂肪存活。部分机构还会用3D模拟技术预判填充后的腿部比例,帮助求美者建立合理期待。

术后护理的“三要三不要”原则

要保持创口清洁干燥,避免感染风险;要穿戴弹性适中的压力袜,帮助塑形与消肿;要补充优质蛋白促进修复。同时,不要按摩填充区域(易导致脂肪移位),不要过早进行高强度运动(影响脂肪稳定),更不要盲目热敷(可能加速脂肪代谢)。

长期维持需要生活习惯配合

脂肪存活稳定后(通常术后3-6个月),需通过适度运动维持腿部肌肉量,例如游泳、瑜伽等低冲击运动。过度节食导致的体重骤降,可能造成填充部位再度萎缩。

潜在风险:理性认知比盲目乐观更重要

尽管自体脂肪填充属于“自身组织移植”,但仍存在一定风险。例如,若医生操作不当导致脂肪注入血管,可能引发栓塞;术后护理不到位可能出现局部硬结或液化。此外,瘢痕体质者需谨慎选择抽脂部位,避免留下明显痕迹。

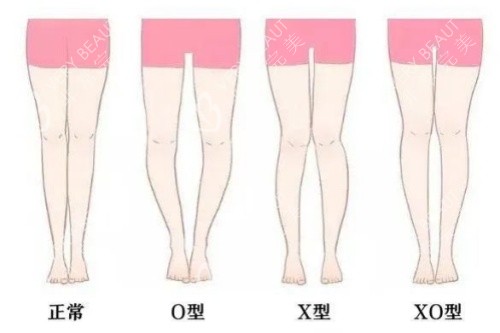

对于合并其他腿部问题的人群(如O型腿),单纯脂肪填充仅能改善软组织轮廓,无法调整骨骼结构。若强行通过过量填充掩盖骨骼缺陷,反而会导致比例失调。

小腿脂肪填充的本质,是通过医学手段调和先天条件与审美需求之间的矛盾。它既非“变粗神器”,也非“理想方案”,而是一种需要医患共同协作的精细艺术。对于真正困扰于小腿线条的求美者,不妨从自身实际出发,与具有专长的医生深入沟通,在科学评估中探寻更适合自己的改善路径。