许多人在初次双眼皮手术后,发现形态过窄或不够自然,迫切想通过修复实现加宽结果。但面对二次手术的风险与未知,难免犹豫不决。今天,我们从医学原理与临床实例出发,拆解双眼皮窄改宽的可能性和关键要点。

一、双眼皮变窄后如何实现加宽?

手术原理:重新构建褶皱线

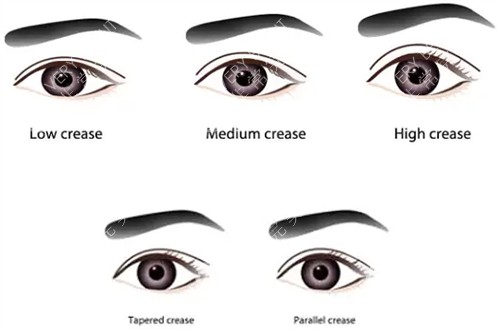

双眼皮修复的核心在于调整原有切口位置,分离粘连组织并重新固定睑板。例如,若初次手术形成的褶皱线位置偏低,医生会在原切口上方设计新线,通过精细剥离与缝合技术重塑宽度。对于复杂情况(如皮肤松弛或脂肪分布不均),可能需结合去皮、去脂等综合操作,确保形态自然流畅。

技术选择:因人而异的修复方案

•埋线法调整:适用于初次手术痕迹浅、皮肤弹性良好的情况,通过重置缝合线快速加宽,创伤较小但结果稳定性有限。

•全切修复术:针对疤痕明显或组织粘连症状重者,需松解原切口并重建结构,虽疗养期较长但结果更持久。

二、影响修复成功概率的关键因素

医生经验:技术决定结果上限

双眼皮修复对医生的解剖学功底与操作精细度要求极高。经验充足的医生能精细判断组织粘连程度,避免损伤血管与神经,同时灵活调整缝合层次,降低多重褶皱或瘢痕增生的风险。

个体条件:基础决定修复空间

•皮肤余量:眼皮松弛度直接影响能否通过去皮实现加宽,过度切除可能导致闭合困难。

•疤痕状态:初次手术若留下重度增生性疤痕,可能限制二次操作的灵活性,需优先软化处理。

术后护理:细节影响更终呈现

修复后1-3个月内是形态稳定期,需严格遵医嘱降低炎症消肿、避免揉眼或过度用眼。早期使用硅酮类产品可抑制疤痕增生,冷敷与饮食管理则能加速改善进程。

三、修复手术有哪些潜在风险?

常见并发症与应对策略

•不对称或过宽:因术前设计偏差或术中固定不牢导致,需等待完全消肿后评估,必要时二次微调。

•疤痕增生:多见于瘢痕体质者,可通过药物干预联合激光治疗改善。

•三眼皮现象:因原有粘连未松解引发,需术中精细分层处理。

心理预期:理性看待“理想结果”

修复手术的目标是改善而非颠覆,需与医生充分沟通自身需求与可实现的宽度范围。例如,欧美风格大双因骨相限制可能不适合东方人,强行加宽易显突兀。

四、如何提升术后结果与稳定性?

术前评估:科学规划避开误区

•三维模拟设计:通过动态影像预判不同宽度下的眼部协调度,避免主观偏好与面部比例冲突。

•疤痕状态检测:借助专科仪器评估皮下组织健康度,确定更佳修复时机(通常建议间隔6个月以上)。

技术革新:精细化操作降低风险

现代修复技术更重视多层次固定与生理性重建,例如保留部分眼轮匝肌以增强动态自然感,或采用可吸收线减少异物反应。

双眼皮窄改宽并非“不可能任务”,但成功概率与可靠性高度依赖个体条件与医疗团队的专科性。选择修复前,务必综合评估自身眼部基础、医生资质与机构规范性,避免盲目追求“即刻结果”。记住,美眼的标准在于协调而非宽度,理性审美方能拥抱长久自信。