去年夏天,当我对着镜子发现原本挺拔的鼻尖开始像融化的冰淇淋般塌陷时,终于不得不承认——我的耳软骨隆鼻,在术后两年回缩了。然而在整友群里交流发现,有人术后三年依然线条流畅,也有人像我一样半年就出现肉眼可见的萎缩。这种如同""拆盲盒""般的回缩差异,究竟藏着什么秘密?

我的回缩历程:从期待到焦虑

记得刚做完手术那阵子,每天都要举着镜子反复确认鼻梁弧度的模样。前半年结果堪称理想,朋友都说我的侧脸像加了天然高光。但就在第十三个月,鼻尖突然出现了微妙的""钝感"",起初以为是心理作用,直到有天闺蜜直白地问:""你近期是不是瘦了?鼻子好像没以前立体了...""

整友群里抛出的疑问立刻引发共鸣。做服装设计的@Lily说她的鼻子两年里只回缩了1毫米,几乎不影响整体形态;而做过二次修复的@阿宁却晒出对比照:""术后八个月就塌得像被压扁的饺子""。这种参差不齐的回缩现象,像极了同一批种子在不同土壤里的生长结果。

主管医师的""解谜课堂""

带着CT片走进修复诊室时,主管医师用指尖轻点我的鼻部三维影像:""你看这里,初次手术取的耳软骨边缘有毛躁裂痕,像被撕开的饼干——这说明取软骨时器械操作不够精细。""原来我的回缩主因,竟是三年前那场40分钟手术埋下的隐患。

主管医师翻着厚厚一摞实例本解释,耳软骨隆鼻回缩就像多米诺骨牌效应,可能由三块关键骨牌引发:

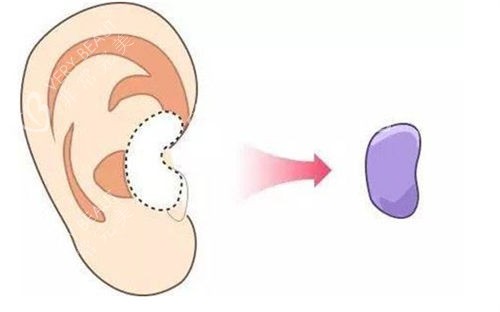

头一块骨牌是材料处理。耳软骨取出时若损伤了中央的弹性纤维网(类似果冻里的凝胶结构),后期就容易出现20%-30%的吸收率。我的手术记录显示,当时为追求鼻尖高度,医生取了超常规尺寸的耳软骨,导致供区耳廓出现轻微变形——这和某地曝光的医疗纠纷如出一辙。

第二块骨牌是力学失衡。主管医师指着影像里歪斜的软骨支架:""初次搭建时没考虑皮肤张力,就像在弹簧床上堆叠积木,时间久了必然垮塌""。群里@阿宁的剧烈回缩,正是由于假体植入角度偏移导致局部压强过大。

第三块骨牌是个体养护。有位整友术后坚持潜水,水压加速了耳软骨吸收;而我总爱戴框架眼镜的习惯,无形中给鼻梁增加了额外压力。不过主管医师强调:""这些后天因素通常只会造成10%-15%的形态改变,真正剧烈回缩必然存在手术源头问题。""

修复手术里的""亡羊补牢""

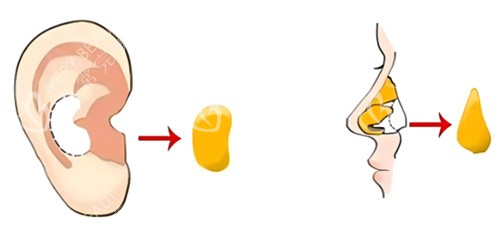

躺在手术台上接受麻醉时,我听见器械碰撞的轻响。这次修复采用了肋软骨+耳软骨的复合方案——前者作为承重梁,后者修饰鼻尖弧度。主管医师边操作边解说:""你看初次手术的耳软骨截面,血管分布像干涸的河床,这说明当初保存液使用不当影响了细胞活性。""

修复过程中还有个意外发现:鼻腔内壁有陈旧性瘢痕组织,这极可能是术后频繁感冒擤鼻涕时,不当外力造成的慢性损伤。这也解释了为什么同样做耳软骨隆鼻,呼吸道敏感人群的回缩概率会提升38%。

整友群里的""生存法则""

现在的整友群里,我们总结出三条抗回缩守则:

守则一:术前看透医生的""手稿图""。出色的主治者会画出软骨血管走向图,避开主要营养通道,就像保护树木的主根系。

守则二:术后三个月是黄金观测期。如果这段时间出现异常刺痛或形态波动,远比两年后的回缩更值得警惕。

守则三:动态调整养护策略。健身爱好者要避免鼻部充血运动,鼻炎患者需提前三个月进行鼻腔调理,这些细节都可能改变5年后的鼻型走向。

如今修复满半年,每次触摸鼻梁时仍会想起主管医师的话:""美容手术不是雕刻石膏像,而是培育活体雕塑。""耳软骨隆鼻的回缩差异,本质上是医疗技术、个体特质与时间变量共同书写的动态方程式。或许真正的精致,不在于抵抗所有变化,而是懂得与身体的变化规律温柔相处。