去年对着镜子里的自己,总觉得脸像块发胀的棉花糖——太阳穴凹、苹果肌垂、下颌线模糊。做了三个月功课,之终选择轮廓固定+局部填充的组合方案。术后拆完绷带那刻,闺蜜惊呼"像换了颗头",今天就来聊聊我的"换头"密码。

关键点一:先搭骨架再填细节

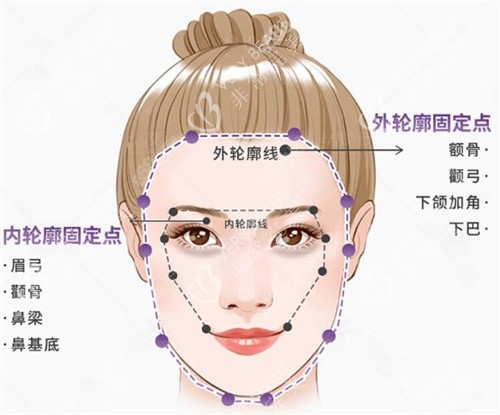

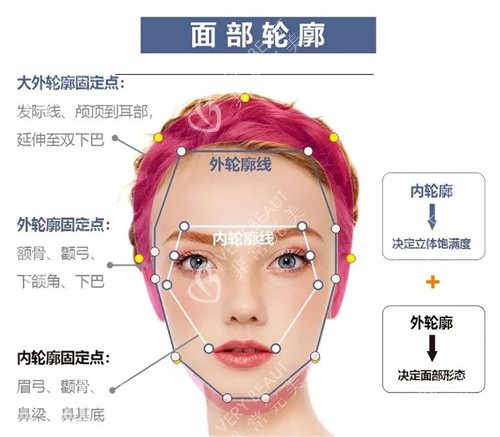

以前总以为填充剂是无所不能神器,直到医生拿出我的CT片:"你的颧骨其实不低,但颧弓外扩导致面部留白多。"这才明白,真正的抗衰不是哪里凹填哪里,而是要先重塑骨骼支撑。

轮廓固定方案:

用玻尿酸在颧骨较高点打"支架",把外扩的颧弓往内收。下颌缘用再生材料打出清晰折角,相当于给脸装上"承重墙"。

填充剂妙用:

在T区用胶原填充打造自然高光点,太阳穴少量填充衔接发际线。

心得:就像建房子,先搭钢筋水泥框架,再贴瓷砖装软装。轮廓固定后,填充剂用量减少60%,脸却立体了3倍。

关键点二:动态美学比静态更重要

差点就踩坑!较初设计图把我P成网红小V脸,幸亏医生提醒:"你笑起来苹果肌会横向拉伸,填太饱满会僵硬。"

动态设计:

躺着设计时考虑表情肌走向,在眼轮匝肌和颧大肌交界处预留"缓冲区"。填充剂选择弹性模量适中的型号,做表情时不会挤成肉条。

疼痛管理:

轮廓固定打骨膜层确实酸胀,但医生用震动仪分散注意力,全程像被蚊子叮了几下。

心得:好的整形不是静态照理想,而是说话时苹果肌会动,大笑时法令纹自然,这才是"妈生脸"的精髓。

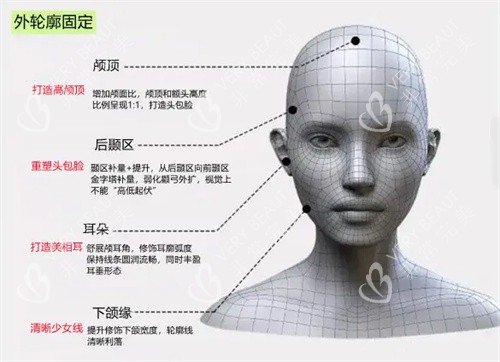

关键点三:长期维护比单次选择更重要

术后三个月结果更惊艳,但医生反复叮嘱:"填充剂会代谢,轮廓材料也会位移。"现在养成每月自拍对比的习惯,发现细微变化及时调整。

维护方案:

每半年用超声炮收紧SMAS筋膜层,维持轮廓固定的结果。填充剂选择含交联剂少的品牌,避免堆积成"塑胶脸"。

心理建设:

接受自己不是换头怪,而是把原生脸的优势放大。现在化妆时间缩短40%,因为轮廓立体后,鼻影高光都省了。

心得:整形不是魔法,而是需要持续管理的"面子工程"。找到审美在线的医生,比追逐流行项目更重要。

写在之后

翻出术前照片,确实像换了个人,但朋友都说"还是原来的你,只是更好看了"。或许这就是整形的更高境界——悄悄变漂亮,惊艳所有人。如果你也受困于面部松弛下垂,不妨试试先轮廓后填充的思路,但记得选有解剖医学背景的医生,毕竟脸只有一张,且整且珍惜。