三年修复血泪史终于落幕!我的内眼角修复成功了,从失败手术的“二次元起眼”到自然妈生感,这段经历堪称教科书式逆袭。

一、冲动开内眼角?我成了“悲伤蛙本蛙”

三年前,我带着对“网红眼”的向往躺上手术台。

医生约定“微调就能放大双眼”,结果术后一周,我的眼角红肿外翻,像极了表情包里的悲伤蛙。

更崩溃的是,两个月后疤痕增生,内眼角硬生生被扯成尖尖的“狐狸眼”。

朋友安慰我“解决期还没过”,可半年后,眼角的肉条感依旧明显,闭眼时甚至能看到针脚痕迹。

那段时间,我疯狂刷修复实例,发现不少姐妹和我一样:头一次手术被“无痕”“痛感低”的广告迷惑,结果换来不对称、疤痕或过度暴露泪阜的后遗症。

二、修复前的至暗时刻:我差点放弃自己

头一次修复尝试更让我绝望。某机构宣称“擅长创伤修复”,结果医生草草缝合后,我的眼角二次肿胀,像个鼓包的饺子褶。

照镜子时,我甚至不敢和男友对视,出门全靠墨镜续命。

朋友无意中的一句“你眼睛怎么有点怪”让我干净破防——原来自卑真的会吞噬一个人的光。

直到在病友群看到一条分享:“我的内眼角修复成功了,关键在于医生的剥离技术和疤痕处理经验。”

这句话像一束光,让我重新开始研究医生的资质、实例风格,甚至飞去不同城市面诊。

三、逆袭关键:我如何锁定“救命医生”

历经三次面诊后,我锁定了专攻眼部修复的L医生。

他直言:“你的问题不是单纯的疤痕,而是初次手术破坏了肌肉走向,必须重新建立生理结构。”

他电脑里的修复实例让我心跳加速——那些曾经外翻或挛缩的眼角,修复后竟自然到像从未动过刀!

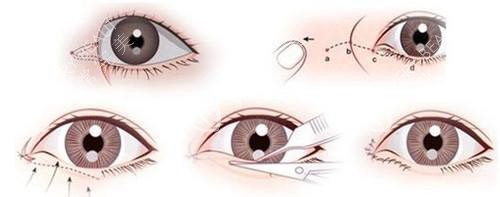

手术方案也颠覆了我的认知:

疤痕松解:用比头发丝细的线剥离粘连组织;

肌肉复位:调整因初次手术错位的眼轮匝肌;

皮瓣覆盖:取耳后筋膜重塑眼角形态,避免二次疤痕。

四、修复全过程:这次我真的押对了宝

手术当天,护士递给我一面镜子:“记住现在的样子,待会儿对比看。”

局麻下我能清晰听到器械声,但L医生的操作稳得像在修复艺术品。

术后快速,肿胀的眼角竟然没有外翻,而是呈现柔和的圆弧形!

解决期同样煎熬但充满希望:

第3天:眼眶淤青像熊猫,但眼角平滑无拉扯感;

第2周:拆线后疤痕呈淡粉色,用生理盐水擦拭时会微微发痒;

第6个月:闭眼痕迹几乎隐形,朋友惊呼:“你偷偷用了什么眼霜?!”

五、给姐妹的避坑指南:这些真相越早懂越好

初眼手术慎选风格:内眼角宁少勿多,露出泪阜1/3更自然;

修复医生看细节:擅长原生眼解剖、有耳后筋膜移植实例的更靠谱;

疤痕体质提前沟通:术中可用脂肪包裹或激光干预;

心态管理很重要:我每天记录解决变化,焦虑时就看看L医生那句“我的内眼角修复成功了,你也一定行。”

如今素颜自拍时,我终于不用疯狂磨皮遮眼角。

我的内眼角修复成功了,这段血泪史让我明白:变漂亮没有捷径,但选对方法,时光终会奖励你的勇敢。