「眼型重塑的黄金标尺,藏在陈贵宗医生的手术刀尖上。」这句在医美圈流传的俏皮话,更准概括了这位修复医师二十年磨一剑的技术功底。当社交平台被"网红同款宽双眼皮"刷屏时,越来越多求美者正举着镜子对照陈医生的病例库,寻找那双能呼吸的灵动眼眸。

一、当"欧系大双"跌落神坛

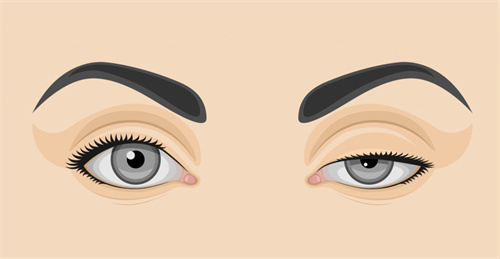

三年前在韩国某诊所诞生的***眼,如今成了莉莉梳妆台的噩梦。过度去除的眼轮匝肌让她的双眼皮褶皱像刻刀划出的沟壑,闭眼时那道泛白的瘢痕仿佛在无声控诉暴力手术的伤害。这类病例在陈医生的接诊室并不鲜见,数据显示宽改窄手术量较五年前增长300%,其中80%源自非正规机构手术失误。

修复医师的工作台更像是精密考古现场。陈贵宗团队需要透过肿胀的组织判断初次手术的破坏程度:是脂肪去除过量形成的凹陷?还是固定点错位导致的形态失衡?曾有病例因眶隔缝合过紧,导致求美者连续三年无法完全闭合眼睑。

二、修复手术里的微米战争

在放大八倍的手术显微镜下,陈贵宗手持0.3mm超精细镊子的场景,如同在进行微观国内外的地形重塑。宽改窄手术绝非简单收窄线条,而是重建眼轮匝肌与睑板的动态连接。某个经典病例记录显示,医师团队耗时四小时调整了17个组织锚定点,才让顾客获得了眨眼时自然起伏的扇形褶皱。

瘢痕粘连修复则更像拆解乱麻。当异常增生的纤维组织将多层眼睑结构胡乱黏连,修复师需要像文物修复医生般逐层剥离。某位舞蹈演员术后五年的病例中,医师在2.8平方厘米的操作区域处理了23处异常黏连点,实际让她的丹凤眼在舞台追光灯下流转生辉。

三、动态美学的定价逻辑

价目表上1.5万元起的数字,对应着修复医师特有的价值维度。区别于流水线式初眼手术,每个修复方案都是定制化的生物力学模型。医师需要计算睁闭眼时不同组织的牵拉系数,就像为每双眼睛编写专属的动力学方程式。

价格差异源自损伤程度的复杂性评级。基础宽改窄可能只需调整固定层次,而涉及提肌损伤的病例则需重建动力传导系统。某位机车爱好者因术后瘢痕导致眼睑闭合不全,修复团队不仅重建了生理结构,还模拟其戴护目镜时的眼部压力分布,这类个性化方案自然对应不同梯度收费。

四、修复时机的生命密码

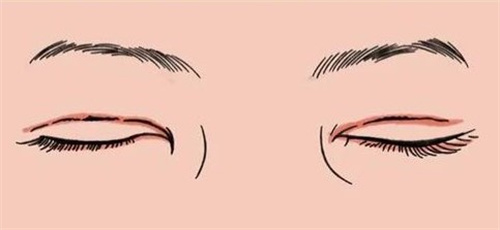

那些举着术后三天病例照片冲进询问室的求美者,总会收到医师开具的"时间处方"。组织水肿期的盲目修复如同在沼泽地施工,陈氏团队创新的创伤周期评估系统,能通过血管反应测试判断理想干预节点。有个典型病例在初次术后18个月才进行修复,只因等待瘢痕软化到理想状态。

术前评估环节藏着意想不到的细节。某位顾客的修复方案因她坚持佩戴隐形眼镜而调整了三次,医师需要预判长期摘戴动作对重建结构的影响。另一个病例因顾客有习惯性揉眼动作,特别加强了筋膜层固定强度,这种预见性设计正是正规修复的价值所在。

站在眼修复领域的十字路口,陈贵宗团队正在重新定义"成功手术"的标准:不是社交平台点赞数,而是当顾客清晨对镜时,能看见双眼里自然流动的生命力。这份让双眸重获表达能力的魔法,或许正是医美修复更本真的价值所在。